雲は、やっかいだ。朝の天気予報で今日は晴れると聞いて薄着で出かけても、雲がちょっと出ただけで、思いのほか寒くて困ってしまう。雲は日差しを遮るので、背中がポカポカしない。地面も温まらないので、気温が上がらない。

気象学や気候学の研究者にとっても、雲はやはりやっかいだ。雲は、空気が上昇して冷え、含まれている水蒸気が水や氷の小さな粒になったものだ。水蒸気が水や氷になるときには熱を放出するので、雲の増減はその場の気象を大きく左右する。だが、上昇する空気のスケールは小さい。巨大な雲の塊に見える夏の入道雲でも、その差し渡しはせいぜい数キロメートル。これくらいだと、天気を予測するためにコンピューターで雲ができていく様子を再現しようとしても、小さすぎてきちんと計算できない。雲の増減は大気にとって肝心かなめの現象なのに、その点に大きなあいまいさが残っている。

とくに高度の低い雲は太陽からの日射を遮るので、地面がなかなか温まらず、気温も上がりにくくなる。その一方で、地面から放射される赤外線を吸収して大気中に熱をためる働きもある。だから、地球温暖化のような気候の変化を予測する計算でも、雲は大問題だ。こうした予測計算でも雲のでき具合は考慮されてはいるのだが、まだ十分とはいえない。

その端的な例のひとつが、エーロゾル(エアロゾル)と呼ばれる塵(ちり)のような小さな粒子が大気中に増えたとき、雲は増えるのか減るのかという問題だ。雲は、ただ空気が冷えただけではできない。大気中に漂う「すす」や鉱物の微粒子、海面のしぶきが蒸発してできる小さな塩の結晶などのエーロゾルが必要だ。これらを核としてその周りに水や氷がまとわりつき、雲粒になる。この過程は複雑すぎて、地球全体の気候を予測するシミュレーションには、ふつうは取り入れることができない。それを世界最速級のスーパーコンピューター「京」で行い、エーロゾルが雲の増減に与える影響を再現することに初めて成功して論文にまとめたのが、名古屋大学助教で理化学研究所客員研究員の佐藤陽祐(さとう ようすけ)さんらの研究グループだ。エーロゾルが増えても、これまでのシミュレーションのようには雲が増えず、従来の予測計算では雲のできる量が過大評価されていることが分かったという。

大気中にエーロゾルが増えると、粒径の小さな雲粒が多くなり、その表面からは水が蒸発しやすくなる。すると、雲粒ができてもなかなか大きくなれず、雨粒として落ちてくることもない。したがって、いつまでも雲粒のままで大気中にとどまる。つまり、エーロゾルが増えると雲も増える。以前は、このように考えられてきた。従来のシミュレーションでも、実際にそうなるように計算が行われてきた。

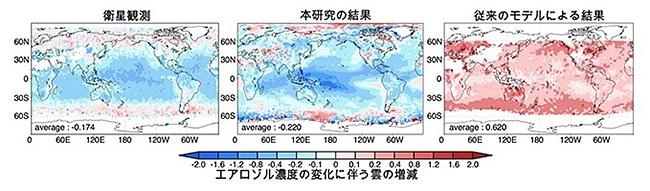

ところが、佐藤さんによると、人工衛星を使った最近の観測では、逆の結果が得られているという。エーロゾルの量が増えても、雲はかならずしも増えない。むしろ、減る。今回の研究で佐藤さんらが解析した人工衛星のデータでも、高緯度地域やペルー沖などを除き、低緯度、中緯度のほとんどの場所で雲は減っていた。従来型のシミュレーションでは、地球のほぼ全域で雲の量が増えていた。

そこで佐藤さんらは、過去のエーロゾル発生量を調べたデータを使いながら、水平方向に14キロメートルの解像度をもつ高精度の気候シミュレーションを行った。風向や風速、大気の温度などのほかに、エーロゾルや雲の発生や消滅などを実際の現象にできるだけ忠実に計算したところ、観測結果とほぼ同様の雲の増減を再現することができた。エーロゾルが増加したとき、低緯度や中緯度で雲は減ったのだ。これらの地域では気温が高いので、大気はたくさんの水蒸気を蓄えられる。そのため、雲粒の表面から水分を奪い、蒸発させる効果が強い。この雲粒蒸発の仕組みが従来のシミュレーションでは不完全で、「雲の寿命」が正確に計算できていなかったのだという。

佐藤さんらの今回のシミュレーションでは、1年分の気候変化を理化学研究所のスーパーコンピューター「京」を使って計算した。計算量が膨大なので、世界最速級の「京」といえども、この方法でこのさき何十年分もの気候変化を計算するわけにはいかない。ここ数十年の気象学、気候学は、観測の高精度化とコンピューターの進化に支えられてきた。「京」が種をまいた今回の研究成果も、次の世代にあたる「ポスト『京』」で本格的に開花するのかもしれない。

関連リンク

- 理化学研究所などプレスリリース「大気中のチリが雲に与える影響を正確に再現 −「京」を用いた高解像度の気候シミュレーション−」