日本にも毎年のように災害をもたらす台風は、コンピューターでその仕組みを解明する研究でも、ちょっと困った存在だ。

まず、中心の気圧がとても低い。9月13日ごろから18日にかけて日本列島を縦断した台風18号は、中心気圧が930ヘクトパスカルくらいにまで下がった。地上の気圧はふつう1000ヘクトパスカルくらいだから、中心気圧がこれほど低いということは、狭い領域で気圧が急激に変化していることを意味する。だから、台風の構造をコンピューターで計算するには、その領域を細かく高精度に再現する必要がある。でなければ、急激な変化を追いきれない。だが、そうすると計算量が膨大になる。研究も、思うように進まなくなる。

台風のエネルギー源は、温かい海面から大気に与えられる水蒸気だ。水蒸気が上昇して冷やされると、水や氷に変化する。そのときに熱を出す。この熱で大気は暖められ、ますます激しく上昇する。台風は数百キロメートルの広がりを持つが、高度はせいぜい15キロメートルくらいまでの現象だ。つまり、せんべいのように薄い。地表に張り付いたこの薄い層の中で起きるスケールの小さい上昇気流をきちんと計算できないと、台風の本質を捉えそこなう。だから、計算に時間がかかる特殊な方程式を使わなければならない。

海洋研究開発機構の山田洋平(やまだ ようへい)ポストドクトラル研究員らが行った研究は、このやっかいな台風をターゲットにしつつ、それを地球全体で合計60年分も計算したのだから、よほど高性能のコンピューターでなければ結果を出せない。そこで使ったのは、世界最高クラスの計算速度をもつ理化学研究所のスーパーコンピューター「京」だ。地球温暖化が進んだとき台風の構造がどのように変化するかを、「京」に計算させたのだ。

地球温暖化が進むと、台風の発生数は減り、強い台風の割合は増えると予想されている。「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が2014年にまとめた第5次評価報告書にも、そう書いてある。地球温暖化により熱帯地域などで上昇気流が抑えられるので、やがて台風になるはずの熱帯低気圧が発生しにくくなる。ただし、いったん発生すると、エネルギー源である水蒸気の量は増えているので、よく発達して強くなる。ここまでは分かっていた。

だが、台風の構造が現在と将来とでどう変わるのかを明らかにできるほど解像度の高い計算例は、これまでになかった。それに挑んだのが、山田さんらの研究グループだ。

山田さんらは、温暖化が進んだ2075〜2104年の気候をコンピューター上で再現し、その中で生まれる台風やハリケーンなど「台風なみに発達した熱帯低気圧」(以下、台風)を、1979〜2008年の場合と比較した。その結果、地球全体の平均で発生数は22.7%減った一方で、中心気圧が945ヘクトパスカル以下に発達する強い台風は6.6%増えていた。中心から半径100キロメートル以内で降る雨の量も、11.8%増加していた。

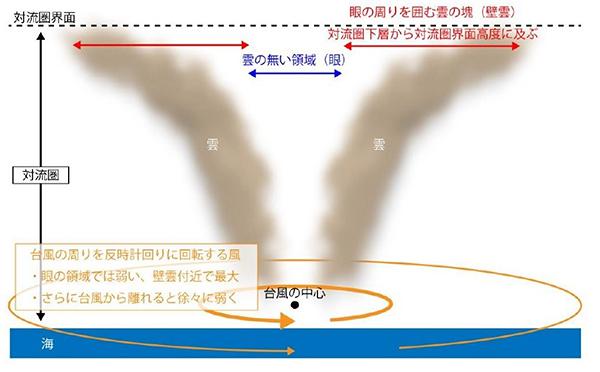

また、中心気圧が920〜945ヘクトパスカルに発達した強い台風を現在と将来で比較したところ、いずれの場合も、反時計回りに吹く風がもっとも強くなる位置は中心から50キロメートル前後で同じだが、温暖化が進んだ将来の台風は、その外側でもなかなか風速が弱まらないことが分かった。中心気圧が同じ台風であっても、将来は中心から遠いところまで強風の被害が拡大する可能性があるという結果だ。

その原因は、水蒸気が上昇する際に放出する熱の量が増えることにあった。そのため上昇気流が強くなって、台風の目をぐるりと囲む「壁雲」がより高くまで発達し、上空でこれまで以上に外側へはみ出してくる。壁雲の下では強い風が吹くので、結果として強風域が外側に広がるのだという。

今回の研究では、東西南北の水平解像度は14キロメートルだった。台風の中では、暑い夏の夕方にできる入道雲のような積雲がたくさんできている。この雲が台風を形作るメカニズムとして重要だが、その大きさはせいぜい数キロメートルほどしかない。したがって、今回の研究では、個々の雲はきちんと計算されていない。山田さんは、「これを計算するとさらに計算量が増えるので、もっと計算速度の速いコンピューターが必要だ」という。大気では、スケールの大きな現象と小さな現象が複雑に影響しあう。大きな台風の素性を明らかにするには、さらに小さな現象を確実に捉え、再現計算していくことも必要なのだ。

関連リンク

- 海洋研究開発機構などプレスリリース「地球温暖化が台風の活動と構造に及ぼす影響」