いま北海道の海産物といえば、ホタテにサケにコンブ。だが、明治、大正から昭和の初期にかけて大漁に沸いた魚といえば、なんといってもニシンだろう。ニシン漁で財を成した網元の屋敷や漁師が寝泊りした番屋が、いまも日本海側の小樽周辺などで「ニシン御殿」として保存されている。

だが、そのニシンは、1920年代から30年代にかけて漁獲量が激減し、50年代後半以降、ほとんど取れなくなってしまった。そしておなじ30年ころ、北海道の日本海側でコンブにも異変が起きた。それまで海底にたくさん生えていた黒々とした厚いコンブが、あまりよく育たなくなってきたのだ。「磯焼け」である。コンブの収量も大きく減った。

磯焼けは、現在も日本各地で問題になっている。海藻が育たなくなる「海の砂漠化」ともよばれる現象だ。その原因と考えられているのは、水温の変化やウニなどによる食害、栄養分の不足などだ。北海道の日本海側で、ニシンが減ったころから磯焼けが起きるようになったのはなぜなのか。北海道大学で博士課程の社会人大学院生として研究した北海道原子力環境センターの栗林貴範(くりばやし たかのり)水産研究科長、同大の門谷茂(もんたに しげる)特任教授らの研究グループが、コンブとニシンの関係についての研究をまとめ、このほど発表した。ニシンがコンブの栄養源になっていたというのだ。

栗林さんらは、北大総合博物館が保存している1881年から2008年までの道内各地のコンブ標本や、実際に海で採取したコンブを分析に利用した。

注目したのは、コンブが栄養分として体内に取り込んだ窒素原子の性質だ。窒素原子には、その大部分を占める窒素14と、それよりわずかに重い窒素15がある。本来、大気や海水などに含まれる窒素14と窒素15の割合は一定だが、それが動物に取り込まれると、窒素15が体内に多く残ることが知られている。コンブに含まれている窒素14と窒素15の割合を調べれば、何に由来する窒素をコンブが吸収していたのかが分かるのではないか。

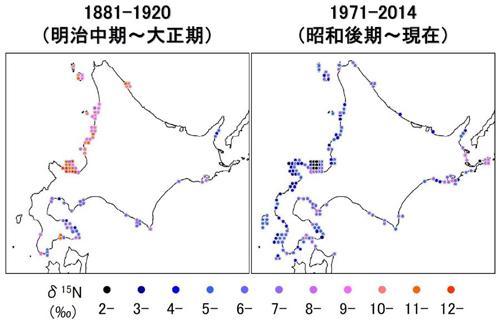

栗林さんらは、この窒素の割合を、北海道の日本海側、太平洋側、オホーツク海側に分けて調べた。その結果、日本海側で1880〜1920年ころに取れたコンブだけが、窒素15を高い割合で含んでいることが分かった。なにか動物由来の窒素が海中に溶けだし、それをコンブが栄養分として吸収していたらしい。

では、その動物とはなにか。コンブが成長するのは春だ。北海道の日本海側にニシンが大量に押し寄せていたのも春。ここでニシンは産卵し、オスは海が白濁するほど放精した。ニシンは海岸に山と積まれ、加工の際に出た煮汁は海に流れ込んだ。この海域では、日本海を北上してきた栄養分の乏しい対馬海流が流れている。ニシンから出た窒素は、成長期のコンブにとってまたとない栄養になったのではないか。

実際に、昭和の初めにニシンの漁獲量が激減していったとき、コンブに含まれる窒素15の割合も、それに合わせて低くなった。また、ニシンが放精した最近の現場で調べたところ、海中の窒素15は、たしかに多くなっていた。これらをもとに、ニシンは自らがその栄養源となることで、日本海側のコンブを育てていたと栗林さんらは結論した。

栄養分の豊富なオホーツク海や太平洋で育ったニシンが日本海にやってきて、身に着けたその栄養を、産卵する際にコンブに与えた。このニシンで巨富を築いた人間の活動も、コンブの生育に一役買ったようだ——。こんな物語を描けたのも、古いコンブを標本として保存していた博物館があったからこそ。物を集めて保存しておくのは科学にとって大切なのだということを、あらためて思い出させてくれた研究だ。

関連リンク

- 北海道大学プレスリリース「北海道の栄華をかつて極めたニシンはコンブをも育てていた」