生命がいる可能性のある太陽系外惑星が主星(恒星)の前を横切る現象を地上の望遠鏡で 初めて観測することに成功した、と国立天文台などのグループがこのほど発表した。研究成果は米天文学誌に掲載された。

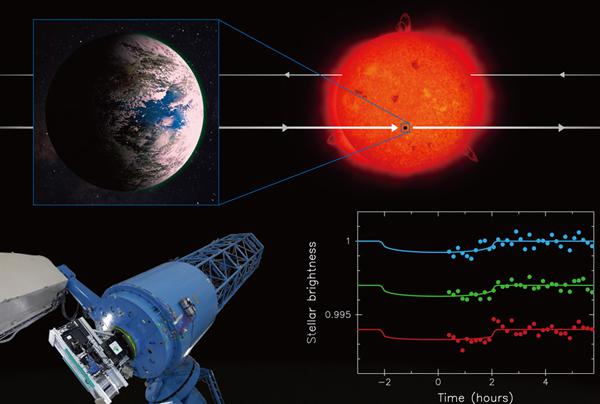

観測したのは、国立天文台と東京大学大学院理学系研究科などの研究グループ。同天文台岡山天体物理観測所の口径188センチ望遠鏡と太陽系外の惑星を観測する最新装置「MuSCAT(マスカット)」が、太陽系外惑星「K2—3d」が主星の手前を通過するために主星から届く光量が減る現象(トランジット現象、減光現象)を確認したという。この現象は言わば「惑星の“影”」を捉える現象で、地上からの観測は世界で初めてという。

K2—3dは、米航空宇宙局(NASA)のケプラー宇宙望遠鏡が2015年に発見。太陽系から約130〜150光年程度先にあり、大きさは地球の約1.5倍とされる。

NASAなどによると、惑星に生命が存在するためにはその惑星が主星から「遠すぎず、近すぎない」距離の軌道を回って適度な温度を保っていることが必須条件。加えて表面が地球のような岩石質である上、水や大気がある可能性が多少でもあるかがポイントという。K2—3dは、生命が存在する可能性がある「ハビタブルゾーン」内に位置する。

国立天文台もK2—3dは生命存在の可能性がある太陽系外惑星としている。研究グループは、今回この惑星のトランジット現象が起きる軌道周期を誤差約18秒という高い精度で測定し、同現象が起きる時刻の予測精度を大幅に高めることに成功した。今後、次世代望遠鏡を用いてこの惑星の大気を調査し、生命由来の分子(酸素など)の有無を探りたいとしている。

これまで見つかった太陽系外惑星の総数は3,000個以上で地球に似たタイプで生命存在の可能性があるとされるのも20個以上あるとされている。

関連リンク

- 国立天文台プレスリリース「生命がいるかもしれない惑星の“影”の観測に成功〜将来の地球外生命探索への重要な足がかり〜」