穀物や雑草などのバイオマスを醗酵させて生産するエタノール燃料は、石油に代わる再生可能エネルギー資源として注目される。物質・材料研究機構(NIMS)の阿部英樹(あべ ひでき)研究員らのグループは、エタノール燃料から効率良く電力を取り出すための新たな触媒「TaPt3(タンタルプラチナ)ナノ粒子」を開発した。この触媒を使えば、常温常圧の環境下で、有害物質を排出せずに、高い電流密度の電力を得ることができる。

エタノール燃料は、現在でもディーゼルエンジンなどの内燃機関で使われているが、数百℃の高温で酸素と反応する際に、酸化窒素類(NOX)や一酸化炭素(CO)の有毒ガスを排出するという問題があり、二酸化炭素(CO2)をしのぐ温室効果ガスの亜酸化窒素(=一酸化二窒素N2O)を高濃度で排出するとの指摘もあった。

そのため、100℃程度までの低温水溶液中で、電気を使って化学的にエタノール分子(C2H6O)を酸化分解し、電力エネルギーを取り出すことを可能にする「ポリマー電解質膜燃料電池(PEMFC)」の開発が期待されている。PEMFCは、酸化分解後は水や二酸化炭素(CO2)が生成されるのみで、生体に有害な物質は排出されない。このPEMFCの肝となるのが、酸化分解反応を高い効率で促進する触媒の存在だ。

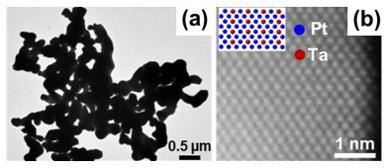

研究チームは、今回、世界で初めてタンタルとプラチナの合金ナノ粒子を開発した。タンタルの微粒子は大気中の酸素や水素と激しく反応するが、プラチナと化学結合させた粒子は、大気中や水中でも安定した状態になるという。この新たな触媒で、エタノール分子の炭素 (C)−炭素(C)結合を効率よく切り離し、従来の触媒に比べ10倍以上の電流密度をもつ電力を取り出すことに成功した。加えてこの触媒は、炭素−炭素結合の切断で生まれた有害な一酸化炭素を、無害な二酸化炭素へ完全に酸化する効果があるという。今後は、この触媒をより高い効率で合成するための方法を探る方針だ。

提供:NIMS

関連リンク

- 物質・材料研究機構プレスリリース「エタノール燃料から常温場圧で電力を取り出せる触媒を開発 —カーボンニュートラル社会へのブレイクスルー」