金属と絶縁体の狭間で電子が織りなす相転移の量子臨界現象を、東京大学大学院工学系研究科の古川哲也(ふるかわ てつや)博士、宮川和也(みやがわ かずや)助教、鹿野田一司(かのだ かずし)教授らが実験で初めて発見した。3種類の結晶で確認し、量子臨界現象の普遍性も示した。量子臨界領域が持つ大きな量子揺らぎを背景に、新しい電子状態、物性機能を開拓する突破口になりそうだ。埼玉大学の谷口弘三(たにぐち ひろみ)准教授、理化学研究所の加藤礼三(かとう れいぞう)主任研究員らとの共同研究で、2月10日の英科学誌ネイチャーフィジックスのオンライン版に発表した。

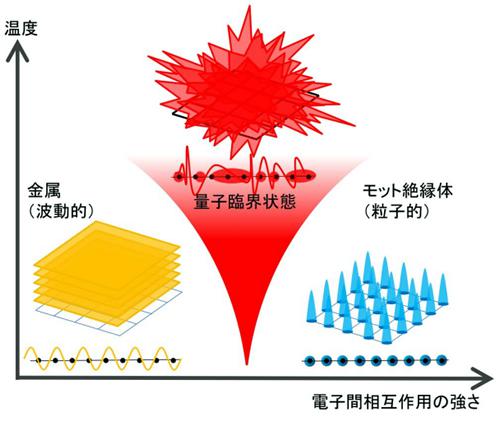

粒子と波の両面を兼ね備えた電子は電荷を持ち、物質の中で互いに反発し合う。反発力が大きいと、電子は粒子として自由に動けず、モット絶縁体と言われる状態になる。一方で反発力が小さくなると、電子は波として自由に動くようになり、絶縁体から金属へと性質を劇的に変える。これをモット転移と呼ぶ。近年、モット転移の量子臨界現象(電子の集団が量子揺らぎを持つ特異な臨界流体)が理論的に予言され、その検証が待ち望まれていた。

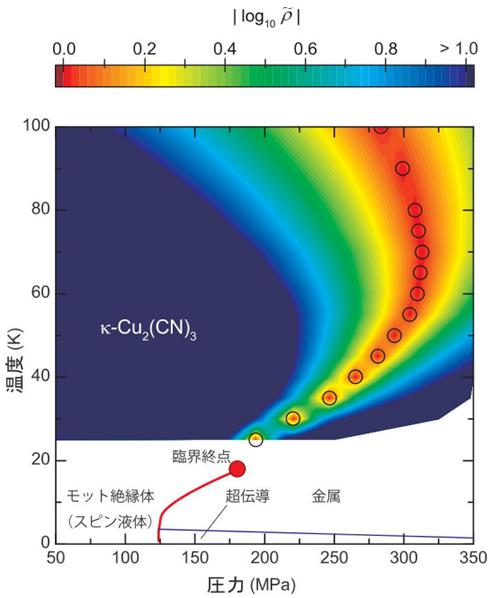

研究グループは3種類の異なる分子性結晶(分子を構成単位とする結晶で、圧力変化などに応答しやすい)の電気抵抗を測定し、各物質の電気抵抗が量子臨界現象に特有の法則を高い精度で満たしていることを示し、モット転移の量子臨界現象を初めて実証した。今回調べた3種類の結晶は、絶対温度25度程度より低い極低温では、物質ごとの個性を反映した多様な金属か絶縁体のいずれかに陥った。これに対し、絶対温度数十度に上げて圧力をかけると、一定の低温・圧力領域で量子臨界現象になることを見いだした。

研究に使った3種類の分子性結晶は極低温領域でそれぞれ、金属、超伝導、反強磁性秩序状態、スピン液体など異なる状態になり、加圧でモット転移を起こすことが知られていた。物質ごとの個性が際立って現れる極低温領域の状態とは対照的に、絶対温度数十度、高圧で起きる量子臨界現象は物質によらないことを突き止めた。

分子性結晶中の電子の集団は、極低温から絶対温度数十度まで上げると、普遍的な性質を反映するようになる新事実について、研究グループは「物質科学や物理学全般に適用できる概念」と提唱した。この実験結果を動的平均場理論の予測と比較したところ、量子臨界現象を特徴づける臨界指数がほぼ一致し、この分野の理論研究にも重要な指針を提供した。

難しい話なので、鹿野田一司教授に詳しく解説してもらった。「量子臨界現象は、水が蒸発して水蒸気になるときの相転移に似ている。水蒸気と水は気体と液体という異なる状態だが、臨界温度(374℃)以上では、気体と液体の区別がなくなり、臨界圧力(218気圧)付近まで圧力をかけると、水と水蒸気が局所的に混ざり合った白く濁った超臨界流体という気体でも液体でもない状態が出現する。その電子版が今回発見された量子臨界現象に当たる。水蒸気を絶縁体に、液体の水を金属にたとえ、ミクロなスケールで混在していると想像してほしい。水の相転移の原動力が熱の揺らぎとすれば、量子臨界現象は電子の量子力学的揺らぎによって起きる特別な流体である。量子揺らぎは熱揺らぎと異なり、絶対温度零度でも存在する」という。

新しい物質の状態なので、量子力学の理論と実験に刺激を与えそうだが、何の役に立つのか、豊かな未来の発展があるのだろうか。鹿野田教授は「今回調べた3種類の結晶で、すべて同じ振る舞いが見られた。その普遍性が興味深い。水・水蒸気が混ざる臨界状態は化学反応を活発にする場として工業的に利用されている。その電子版なので、エレクトロニクスに何か新しいことができないか、可能性を探りたい」と話している。

(いずれも提供:東京大学)

関連リンク

- 東京大学 プレスリリース