私たちをとりまく自然や生物にも、ダイバーシティーは存在する。私たちは、それらとどのように向き合い、共に生きていくべきだろうか。多様性を尊重する社会は、変化への対応力が増し、人も社会も強くなれるという。今回は環境社会学の視点から、人と生き物の関係について問い直してみよう。

消費者の選択で変わった養殖サケ

生物多様性と聞くと、サバンナやアマゾンの生態系、野生動物や絶滅危惧種など、私たちの生活とは遠い存在を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。しかし私たちは、より身近なところで生物の多様性と関わり合っている。その最たる場面が「食」だ。

東京大学准教授で環境社会学を専門とする福永真弓さんは、「私たち消費者の選択が、生物の多様性に影響を与え、生き物の姿形を変えているのです」と話す。自身が研究の対象とするサケを例に、説明してくれた。

お弁当のおかずやおにぎりの具、寿司ネタとしても人気の高いサケは、日本人にとって身近な食材だ。縄文時代から付き合ってきたシロザケが長らく日本人にとってのサケだった。しかし1980年代以降、寿司や刺し身でおなじみになったサーモンは、アトランティックサーモンやギンザケ、トラウトサーモン(ニジマス)と呼ばれる、サケ科の一部の種を養殖生産したものだ。脂ののった薄紅色の切り身が好まれ、現在最もニーズの高い種となっている。野生のアトランティックサーモンは長く野生生物保護対象だったが、市場のニーズを受けて現在大量の養殖生産が行われるようになった。シロザケの漁獲量が減少した現在では、新たな地域の特産品とすべく、ご当地サーモンの養殖開発も進んでいる。

銘柄鶏は人為的な進化

もう1つ、なじみの深い食材である鳥肉についても考えてみよう。かつては、キジやスズメなど多様な鳥類が食用に供されてきた。しかし現在、食卓の鳥肉のイメージは「チキン(鶏肉)」やカモ肉に絞られている。鶏は食用のみならず観賞用など目的もさまざまに開発され、家禽(かきん)としての歴史の地域差もあって、姿形も人間との文化的関係性も実に多様だ。こうした品種としての多様さを生かし、個性ある商品にしようと、現在では飼育環境や飼料に工夫を加えた銘柄鶏も多数生み出されている。他方、世界中どこでも食べられる「チキン」は、柔らかくジューシーで消費者が好む肉質の鶏を短期間で数多く生産するために品種改良が行われてきた。今や大量に早く育つよう生み出された品種が、数量としては、世界中で飼育される鶏の大部分を占める。

いわば、人工的に作られた鶏は、品種の多様化と取捨選択を通じて、人為的な進化を促されてきたとも言える。しかし、スーパーに並ぶ加工された鶏肉からは、そうした背景が見えにくい。

福永さんはこう語る。「消費者のニーズや市場を維持するシステムによって、生物多様性の内容は大きく変化しています。私たちは食べることを通して、他の生き物の多様性について、意識せず意見を出し続けていることになるのです」

現代社会のひずみを明らかに

「生活の効率化が図られ、便利なシステムに依存する暮らしの中では、自然や生物とのつながりが薄れ、別世界の話に聞こえることも少なくありません。大規模な環境問題が発生しても、私たちが寄りかかってきた生物の世界が大きく変わっても、自分とのつながりには気がつきにくい。それは、現代社会の大きなひずみでもあります」と福永さんは続ける。

福永さんが専門とする環境社会学は、1990年代に生まれ、近年急速に発展してきた。日本では主に公害研究として出発した学術分野だが、近年では、自然と人間の関係をもう一度、見直そうとする視点が世界的に広がっているという。そこには一方的な搾取や産業活動に端を発する、資源の枯渇や気候変動などの環境問題が、見過ごせないものとなってきた背景がある。

「サケや鶏のように、人間との関わりによって生き物たちはその数や姿を変えています。私たちの暮らしに伴走し続けてくれる生き物に着目すると、逆に人間社会のひずみや問題点が明らかになることがあります」と福永さん。さまざまな地域を巡り生活者の声を聞くことで、生き物と人が関わり合いながら、お互いをどのように変えてきたのかを検証しようとしている。

「地べたのロジック」で社会システムをひも解く

その土地に根差した人びとの自然や生き物との関わり方、生き方を、福永さんは「地べたのロジック」と呼んでいる。この地べたのロジックを通して、自然や生き物とともに生きる社会システムのあり方をひも解こうとしている。特に、サケの生産が盛んに行われる三陸沿岸は、子ども時代を過ごした地域でもあり、長年にわたるフィールドだ。人びとの嗜好(しこう)と需要の変化に応じて変わりゆくサケの生態と、サケをつくる人々との関わり合いを追っている。

人間社会のシステムが、生き物の姿形や生態を変える。それに関わる人間の行動や知識、技術、文化的な背景までもが変貌していく。ならば、このサイクルの起点にあたる社会システムはどのようにかじを切るべきなのだろうか。福永さんが集める知見は、その大きなヒントになるはずだ。

さらに多様性が何を指すのか、その中身を考えることも重要だと福永さんは指摘する。

例えば、生物多様性は図鑑に名を連ねる野生動植物の多様性を指していると考えられがちだ。一方で、前出のサケや鶏の例のように、人工的に作られた亜種が無数に存在する。それらは、食を通して私たちの暮らしに直結する多様性と捉えることもできる。

「実は、新しい農畜産物を作ることは、同じ空間で競合するため、従来の生物の多様性を損なうという側面があります。何かの多様性を削る代わりに、別の多様性が生まれるという関係が成り立っているのです。もちろん、同じ多様性とは呼べないし、多様さの中身も違います。」(福永さん)。

多様性とは多元的な概念

また、手つかずの自然や野生の動植物の多様性が失われつつあると聞くと、多くの人はそれらを守るべきだと考える。しかし手つかずの自然とはどういう場所を指すのか、野生動物と家畜の違いは何で、どのように異なる価値を持つのか、はっきりと答えることは難しい。

福永さんは、「環境や生物の問題を考える時、何を貴重と考えるか、そこに価値の多様性が生じます。それは評価する人の想い、文化や歴史、イデオロギーなどを通して常に浮き沈みし、ダイナミックに変化するもの。多様性の指す中身は画一的なものではありません」と指摘する。

さらには、何かを食べたいと考える人間の欲望や、守りたいと願う欲求そのものにも、多様性が存在するという。「多様性」とは、実に多元的な概念なのだ。

私たちは、さまざまな多様性の海を泳いでいるようなものだ。その中で、何を本当の多様性と考えるのか、どのような多様性と共に生きていきたいのかは、一人一人が考え、社会としての答えを出せるよう、模索していかなければならない。環境問題に取り組み、社会システムの見直しを図る時、まずこれが出発点になるべきなのだと福永さんは考えている。

鳥の目・魚の目になって世界を見通そう

福永さん自身は、自然や生物の多様性をどのように見つめているのだろうか。

「多様性の分だけ、人は多くのものをそこから『借りられる』という考えを大切にしています。借りるということは、依存できる場所や物があると言い換えることもできます」。フィールドワークの中で多く聞かれたのが、この自然や生き物から「借りる」という言葉なのだという。

「依存先が多ければ多いほど、さまざまな変化への対応ができるようになり、人も社会も強くなっていきます」と福永さん。依存先、つまり多様な自然や生き物を残し、それらに触れられる環境に誰もがアクセスできるネットワークを広げていくことが大切になると語る。

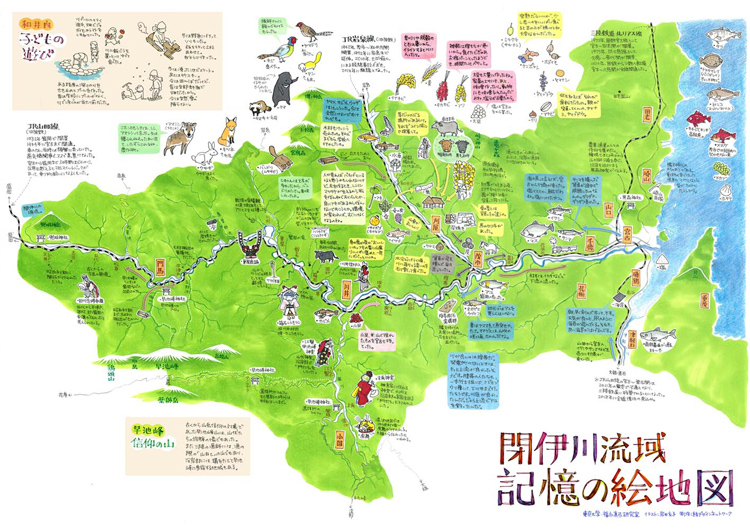

福永さんは岩手県の閉伊川流域で、学生と共にフィールドワークで見聞きした内容をイラストマップにまとめている。例えば、「大豆も大量に作ったね。家畜のエサにも、あと味噌作ったり。動物にも味噌与えたんだ。塩分が必要だから」など、その地域で暮らす人たちが身につけた知恵が凝縮されている。生物の多様性は、人間が環境の変化に柔軟に応答するスキルを獲得する機会を提供してくれる。

常に変化する自然や生き物に対峙(たいじ)することを通して、人は柔軟に対応する術を身につけることもできる。100年先の樹木の植生を見通す林業者、天候や海の状況を読む漁業者たちのように、鳥の目・魚の目になって世界を見通してみよう。そうした知恵やスキルは、自然や生物の多様性の分だけ増えていくのだ。

多様性を捉える視点が無数に存在するように、依存できる自然や生き物も人それぞれに見つけ出すことができる。そんな視野で世界を見渡せば、昨日までとは違った風景が見えてくるかもしれない。

福永真弓(ふくなが まゆみ)

東京大学社会文化環境学専攻准教授。津田塾大学大学院国際関係論専攻修士課程、東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学専攻博士課程を修了。立教大学社会学部助教、大阪府立大学21世紀科学研究機構エコサイエンス研究所准教授、大阪府立大学現代システム科学域准教授を経て、2015年より現職。「サケをつくる人びと 水産増殖と資源再生」(東京大学出版会)など多数の著書がある。