今まで見過ごしてきた地域の資源や魅力が、未来を拓く。各地でそれぞれ工夫した養殖が行われている中、今回は宮崎県北部で進んでいる、新たな地域ブランド創出の動きに注目した。幻の魚といわれる希少なサクラマス、そしてサクラマスが産み落とすイクラを養殖で生産しようというものだ。この技術開発や生産・販売に携わる宮崎大学初の学生ベンチャー、株式会社Smolt(宮崎県宮崎市)は2021年度「STI for SDGs」アワードで科学技術振興機構理事長賞に輝いた。この事業に取り組んだきっかけや高い評価を受けた循環型の養殖基盤となった技術、現状や今後の展望について代表取締役社長の上野賢さんと取締役を務める宮崎大学農学部教授の内田勝久さんに聞いた。

実はヤマメと同種!

日本を代表する川魚の一種として釣り人を魅了するヤマメ。20cmほどの茶色っぽい体にパーマークと呼ばれる斑紋模様が入っている。一方、サクラマスは最大で70cmにもなる大型の魚で、川で生まれて海へと下り、大きく成長した後に生まれ故郷の川を遡上(そじょう)して産卵する。この時期に体が桜色になることからサクラマスと呼ばれるようになったといわれている。

この2つの魚、見た目も大きさもまったく異なるのだが、実は同じ種類だ。

「サケ・マスはもともと淡水魚ですが、塩分濃度が高い環境に適応できるよう準備をしてからえさの豊富な海に出て、最終的には生まれ育った川へ戻ってきて産卵をします。サクラマスというのは海へ出ていって大きくなった個体。海に出ずに川で一生を過ごす個体はずっとヤマメのままというわけです」

こう説明する内田さんは、大学院生時代からサケの回遊と環境適応についての研究に取り組み、知見を持ち合わせていた。その内田さんが宮崎県の水産試験場から偶然にも相談を受けたのがヤマメについて。これがこの地でサクラマスの養殖を目指す取り組みの出発点だった。

冬でも大きくなるようにしたい

宮崎県の北西部に五ヶ瀬という小さな町がある。山間部なので気候は冷涼で、ここでは冷水を好むヤマメの養殖が行われていた。しかし、冬に水温が下がるとヤマメがほとんどエサを食べなくなって成長が止まるという。「冬場でも沿岸部へ行けばヤマメにとって適温となる水があります。ですから、海水で養殖できれば冬の間もしっかり成長し、そこで淡水に戻せばより多くの卵を産むのではないかという話でした」(内田さん)。

五ヶ瀬で養殖されているヤマメは海水を経験することなく生涯を終える。ゆえに、第1のポイントはヤマメが海水に適応できるかどうかだ。内田さんはまずそのデータを収集することで、新たな養殖技術の確立を目指した。

海へと下っていくヤマメはその過程で体を銀色に変化させる。「銀化(ぎんけ)」と呼ばれる現象だ。内田さんが調べたところ五ヶ瀬のヤマメは銀化しない個体が多いが、銀化した個体は少しずつ海水に慣れさせていくと大部分は生存できた。銀化した個体を延岡市の沿岸へ運んでおよそ4カ月にわたって海のいけすで養殖を行ったところ、ヤマメは大きく成長し体重は最大10倍にもなった。5月頃になると水温が上がりサクラマスの生存が困難になるので、五ヶ瀬に移して産卵の時期となる10月まで淡水で育成し、採卵を行う。このサイクルを確立すれば、地域の課題を解決できるわけだ。

大学と企業の両輪で課題対応

上野さんが内田さんの研究室に入ったのは2016年のことだった。岩手県釜石市出身の上野さんは、「生き物の研究をしたくて宮崎大学に入ったんですけど、そこで東北でなじみ深いヤマメやサクラマスの研究をされている先生がいることに、不思議な縁を感じました」と振り返る。

研究室では生産の現場を訪問することがしばしばあった。「五ヶ瀬や延岡の生産者の方々と実際にお会いして、研究が産業に結びつくというところを生で見られたのは、とても良い経験でした」(上野さん)。

サクラマスの養殖にのめり込んだ上野さんは、やがて自ら起業することを考えるようになった。「海水での養殖に向けた育種や生産者の方々との連携は進んできていました。しかし、そこから次のフェーズに進み、研究ベースから産業にするとなると、それを担う人間が必要です。自分としてもチャンスだろうから、やってみたいと思いました」

相談を受けた内田さんは当時の思いをこう語る。「とてもいい話だと思いました。私も生産の仕組みをつくるために頑張っていましたが、全部の仕組みが地域ですぐ受け入れられるわけではありません。また、生産過程で生じる課題に対して大学と企業の両輪で対応していけるという点で、私たち研究者にとってもありがたいことでした」

2019年4月、上野さんを社長とするSmoltが設立された。Smoltと言う社名は銀化に由来する。宮崎大学としては初めての学生ベンチャーだった。

魚卵生産と温暖化対策に高い評価

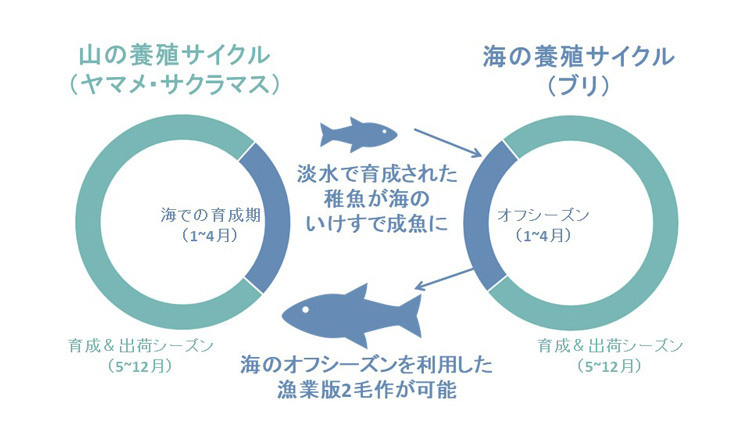

上野さんは最初、地域の課題よりも自分の興味関心の方が強かったが、さまざまな人々に会ううちに、事業を通じて地域課題を解決していこうという意志が高まっていったという。「五ヶ瀬の場合、高齢化や施設の老朽化が進み、使われなくなった養殖スペースも多くありました。また、延岡の方ではブリやカンパチを養殖していた、いけすが冬場は空いてしまうという課題がありました。サクラマスの養殖は、こうした課題の解決に結びつくわけです」

そして2021年10月、Smoltの「サクラマス循環養殖による温暖化対応種の開発とイクラの持続的生産」がJSTの「STI for SDGs」アワードにおいて科学技術振興機構理事長賞に選ばれた。起業してから2年半後のことだった。

「受賞のポイントは2点あると考えています」と上野さんは言う。1つは養殖で魚肉を生産するだけでなく、魚卵も生産しているということだ。「ただ魚を養殖するだけならどこででもやっています。しかし、魚卵の生産も行っているのはSmoltだけです」と上野さんは説明する。新たなブランド「つきみいくら」は、約2年かけて人工的に育成したサクラマスから採取するので、生産のサイクルによって多量の卵を持続的に得ることができるのだ。

もう1つは育種の手法が地球温暖化に対応していることだ。もともとサケ・マスは高温に弱いので、実は東北地方の太平洋岸でも夏を越すことは困難なのだ。「この問題は全国的に見てもサーモン養殖のボトルネックになっています」(上野さん)。冷え込みが厳しい五ヶ瀬はもちろん、温暖な延岡沖の海もサケ・マスにとっては過酷な環境だ。しかし、だからこそ高水温に強い種を育てることができる。地域の特性を生かした事業だといえるだろう。

「宮崎でサクラマスの養殖、育種を続けていくうちにほとんどの個体が海水に適応できるようになりました。北海道や東北のサケ・マスに比べると高水温への耐性も高いはずですから、ここでの育種は温暖化に強い種をつくる下地になると思います」(内田さん)。

消費者目線で考える

課題解決へのプロセスが高い評価を得たとはいえ、持続的な成長のためには、Smoltの商品で利益を出し続けなければならない。

上野さんが心がけているのは、消費者の立場に立って物事を考えることだ。「研究サイドと消費者の意識の食い違いは大学発ベンチャーの行き詰まるポイントではないかと思っています。研究は内田先生にお願いして、僕はどうやって食べてもらうかを重視しています」と言う上野さんは、ユーザーから体当たりで情報を集め、企業経営に生かしてきた。Smoltのコーポレートサイトでは寿司職人の技を駆使した「桜鱒の桜葉締め」と金色に輝く「つきみいくら」が紹介されているほか、メディア登場などのニュースも頻繁に更新されている。こうした発信に資金や労力を割いているのも、消費者に与える印象を強く意識しているからだ。

そんな上野さんを内田さんは「本当にうまくやってくれています」と評する。「消費者目線で物事を考えて、得られた情報は私にも提供してくれます。全部というわけではありませんが育種に生かせることも多くあります」

今後の方針として、上野さんはこう語る。「ただ魚を育てて売るだけでなく、未来をしっかりと見据えて事業をしていきます。ひとつの区切りとして2030年がどうなっているかというのが大切なポイントだと考えています」。そのために上野さんは研究・生産・販売などで連携できるパートナーを探し、より多くの人を巻き込むことで事業を拡大しようとしている。「今、地方の人々はどうしても孤立してしまうという傾向があって、海でも山でも家族だけで細々と経営しているところが多いように思います。しかし、Smoltがやっている養殖は場所とノウハウさえあればできるわけですから、こうした方々を僕たちSmoltがつないで、SDGsにもあるパートナーシップを築いて、みんなで生産・販売をしていくようにしていきます」。この体制づくりの取り組みは宮崎県内だけでなく大分県にも広がっていて、将来的には全国展開していきたいという。

上野 賢(うえの・けん)

株式会社Smolt代表取締役CEO

2018年宮崎大学農学部卒業、2021年宮崎大学大学院農学研究科卒業。宮崎大学農学部在学中にサクラマスの養殖にのめりこみ、それをビジネスとして確立するべく大学院在学中の2019年に起業。

内田 勝久(うちだ・かつひさ)

宮崎大学農学部教授、株式会社Smolt取締役

1997年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。東京大学大学院在学中にサケの回遊と環境適応について研究。ハワイ大学、理化学研究所、新潟大学を経て宮崎大学准教授となり、2016年より現職。