2011年に起きた東日本大震災で、東北太平洋岸の水産業は壊滅的な被害を受けた。激変した海洋環境の実態を探り、水産業の再生に貢献するため、大学と研究機関が中心となった「東北マリンサイエンス拠点形成事業-海洋生態系の調査研究-(TEAMS)」が発足。私たちが展開してきた活動から、水産業を含む沿岸地域の復興には「地球に生きるための素養」が必要なことが見えてきた。

多様な生息環境と豊かな漁場を奪った地震と津波

2011年3月11日午後2時46分、東北日本沖の日本海溝陸側を震源とする地震が発生した。マグニチュード9.0という大きなエネルギー放出を伴う地震であった。地震が起こってから約1時間後、東北地方太平洋側を中心とする広い地域に津波が襲った。津波は東日本太平洋沿岸を何度も洗い、多くの建物を破壊し、その瓦礫の多くは海に運ばれた。津波は、また、沿岸域に設置されていた養殖施設を根こそぎ流した。死者・行方不明は2万人を超え、失われた家屋は10万棟、そして東北地方の主な産業である水産業は壊滅的な打撃を受けた。東日本大震災である。

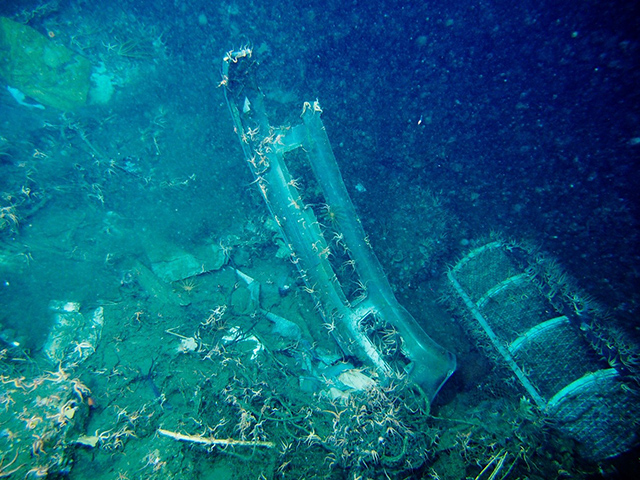

東北日本の太平洋側は、黒潮と親潮、そして津軽暖水が混じりあう海である。栄養塩に富むために生物生産性が高く、多様な生物が生きる豊かさを保っている。東日本大震災の地震と津波は、多様な生息環境と豊かな漁場を奪った。それに加えて、津波によって東京電力福島第一原子力発電所の事故が起こり、多量の放射性物質が大気、陸、海に放出された。津波は、およそ480万トンの建造物、車、生活物資、漁具などを瓦礫として海に運び、そのうち4分の3の330万トンが沿岸から沿海に沈んだと推計されている(環境省、2012)。陸上に残された瓦礫の量とあわせると、膨大な量になる。

震災直後から、三陸沿岸の自治体、漁協からは、私たちの海はどうかき混ぜられたのだろうか? いつになっても海の濁りがおさまらないが、何故なのか? 地震によって沿岸の流れが変わったのではないのか? 地先の生き物たちはどうなっているのか? 沿岸や沖合にはどれくらいの瓦礫が沈んでおり、いつまで底引き網漁ができないのか? など、悲痛とも言える質問が、震災からひと月もたたないうちに、役所などを通じてわれわれ研究者のもとにも届けられた。しかし、沿岸の被害状況を調べない限り答えることはできなかった。

委員会提言に基づいてTEAMSが立ち上がる

文部科学省の有識者会議である学術審議会海洋開発分科会のもとには、専門家による「海洋生物学委員会」がある。海洋生物および水産に関わる研究開発について現状を分析し、何をすべきかをまとめ、政策に反映させることを目指した提言を出すことをタスクとする委員会である。この委員会では2011年の春に提言をまとめることにしていた。

そこに震災である。急遽、東日本大震災による海洋環境と生物生態系の撹乱(かくらん)状況を把握し、沿岸の復旧復興に貢献することを目指したプロジェクトを立ち上げることを提言に加えることにした。提言に基づき、国の復興予算を用い、文部科学省が所掌する形で、2011年度の後半、2012年頭から東北沿岸から沖合にかけての海洋環境と生態系の撹乱、撹乱からの回復をモニターし、その成果を沿岸に住む漁業者に伝えるTEAMSプロジェクトが立ち上がった。

このプロジェクトは、10年間という国のプロジェクトとしては長期間にわたるモニタリングを行うこと、成果を沿岸の漁業者や市民に伝え、彼らの復旧・復興に資することを義務付けた点で画期的だった。東北大学・東京大学大気海洋研究所・海洋研究開発機構の3機関を中心として、全国の関連研究者が参画し、漁業関係者らの協力を得ながら活動が始まった。

ブダペスト宣言と研究現場との温度差

科学的な研究成果を社会と共有することの重要性は、世界科学会議(ICSU、現ISC)がユネスコと共催したブダペスト会議の共同宣言「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言(ブダペスト宣言)」(1999)にうたわれている。宣言では、科学は、科学的な真理を追究するだけでなく、我々が住む惑星、地球の環境と生命の維持、そしてそこで営まれている社会に対する責任を負うべきであることを述べている。

その上で、21世紀の科学者コミュニティーは、(1)知識のための科学、進歩のための知識、(2)平和のための科学、(3)開発のための科学、(4)社会における科学と社会のための科学――を目指すことを宣言している。日本学術会議はこのブダペスト宣言について議論を繰り返し、「社会における科学と社会のための科学」の重要性を科学者コミュニティーに伝えようとしている。

しかし、研究現場との温度差は大きい。科学者は研究成果の効率的な生産を目指していることもあり、「科学を社会と共有する」という、長い時間を掛けて、たくさんのステークホルダーと付き合わねばならないことには関わりたくないのが本音である。TEAMSに参加する研究者たちも、科学的成果を沿岸住民や漁業者と共有する意義は理解しているものの、住民と直接語りあうことに積極的であるとは言えなかった。

ましてや、漁業者、市民の考えに耳を傾け対話する発想は稀であった。震災後調査に入った研究者たちは被災地の住民に「お前ら、何しに来た!」と煙たがられることも多かった。研究者の多くは地域住民との信頼関係が築けていなかった。実際、プロジェクトの前半は海洋生態系の被害状況を把握する調査に追われ、科学者は漁業者たちに調査結果を説明するのが精一杯であった。

ワークショップで活発な意見交換

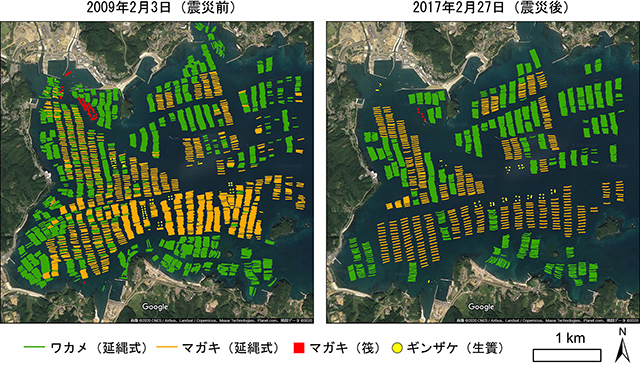

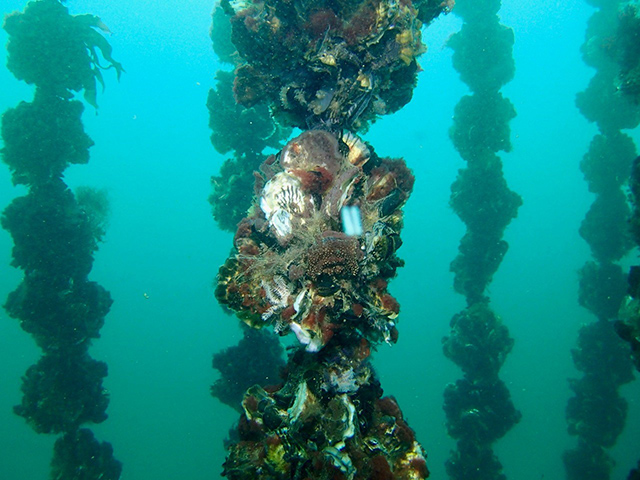

とはいえ、科学的成果は多く得られ、漁業者に届けられている。海流や栄養塩の動態をシミュレーションすることで漁場環境を予測する研究、津波で撹乱された河口域のアサリ・シジミ漁場を漁業者とともに復旧する研究など、漁業者との協働が成り立ち、漁業復興に役立っている成果も多い。

対話は、顔が見える人々から地域の自然についての情報を直に聞くことができるので、研究の追い風になる。しかし、なんとか対話集会を始めることができたのはプロジェクトの後半になってからであった。2017年6月にTEAMSの全体集会が東北大学で開かれた折に、さまざまなステークホルダーが円卓を囲んで話をするワークショップを開催した。被災した漁業者、市民、科学者20数名が参加してくださった。

集会では、東日本大震災によって撹乱された沿岸生態系の実態を紹介し、その後、円卓に分かれて意見交換を行った。さまざまな質問があり、驚くほど多様な要望が出された。ポストイットに残された意見や要望を見ると、この事業でやるべきことが数多く指摘されていた。今考えると、このときの対話集会は非常に画期的な会合であったのだ。

その後、TEAMSには社会科学者で東京海洋大学博士研究員の大木優利さんが参画し、著者と一緒に仕事をすることになった。大木さんは東北の被災地に泊まり込み、いろいろな背景をもつ人々から海の豊かさ、震災が人々の生活や漁業のありかたに与えた影響、そして海とともに生きていくことなどについて話を聞き、地域の社会構造の可視化とそこに内在する問題点のあぶり出しを進めた。

「より好ましい状態」とは何か

東北の被災地が抱える問題点を突き詰めていくと、それは東北地方にかぎったことではなく、日本の沿岸地域が共通して抱える問題であることがわかってきた。たとえば、(震災をきっかけとした)人口流出による過疎化、高齢化、年々衰退しつつある地域産業、雇用格差、後継者不足、技術革新の波に乗れる人と乗れない人、沿岸の自然が本来持っている収容力を脅かすほど過剰な経済活動などである。

社会のために科学は何ができるのか? 科学者は社会にどのように貢献していくべきなのか? 答えは、科学者がより社会に関わり、人々が「より好ましい状態」であることを感じ、そうなるように対話し、助言することである。では、「より好ましい状態」とは誰が決めるのだろうか? 決定するのは、地域に住む人々にほかならない。しかし、人々は、その地域の自然と人間関係とにどっぷりと漬かっており、そして長年にわたって地域に暮らす中でなんとなくわかってはいるものの、必ずしもはっきりとした答えをもっているわけではなかった。

そこで、地域に古くから根付いた知識(local knowledge)や知恵(土地ごとに受け継がれた言い伝えや習慣)をヒントに追究することで「より好ましい状態」の輪郭が見えてきた。驚くことに、それらは国連が2015年から15年間で達成するという持続可能な開発目標(SDGs)に含まれる要素(ゴール)と同じものが多かったのである。

持続可能な地域社会に向け

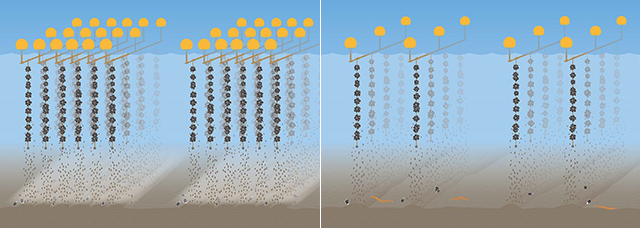

一つの例として、「地域の住民が海の豊かさを守る」ことを考えてみよう。日頃、海からの恵みを受けて暮らしている人々が、地域の海が1年当たりどれくらいの量(数)の生物を養うことのできるキャパシティーがあるか(環境収容力という)を理解し、それに基づくと、どれくらいの数量の生物を養殖すれば環境を疲弊させずにすむか、を計算で割り出すことができる。

こういった場合、自ら生産管理をし、時には思い切った養殖量の削減に踏み切ることが可能になるのである。漁業現場にいる人々が地域の環境を継続的に維持すれば、地域の公共財である資源の無駄遣いを止めることができ、また、いろいろな地域ですでに起こり始めている地先の海の資源を枯れさせてしまうような悲劇的な結末を回避できる。

より良い状態の海を維持することは、今日も、明日も、明後日も継続して海の恵みを享受することにつながり、結果として、地域の人々の雇用が守られ、生活が安定するのである。こうして持続可能な地域社会が作られる。このとき、人々は、地域の自然の理解と科学技術の活用だけでなく、人文社会科学的な知識をも導入する必要がある。まさに、文理融合型のリベラルアーツの考え方が求められるのである。

水産業の復興とは、震災前の状態に戻すことではない。震災前より、よい状態にすることである。これが"Build Back Better"と、2015年の第3回国連防災世界会議で決議した趣旨である。具体的には、地域の人々が地域の自然の特徴とキャパシティーを見極め、主体的に沿岸の環境と暮らしを持続的に維持することである。

自然に関心と理解を持ち、行動を

2019年、ISC がユネスコと共催する世界科学フォーラムがブタペストで開催された。そこで発出された共同宣言に「科学の究極の目標は human well beingに貢献することである」と書かれている。「Science for society」は「Science for global well being」と具体化された。Well being とは直訳すると「福祉」であるが、「幸福に暮らすこと」とでも訳すのだろう。ただ、人々の幸せは、科学や政治がもっぱら与えるものではなく、地域に生きる人々が、科学的な知識に自らが培ってきた知恵を重ねて「自ら選んでいく」ものだろう。

この時、人々が「地球に生きるための素養」を持っているかどうかが問われる。「地球に生きるための素養」とは聞き慣れない言葉であるが、2020年に日本学術会議地球惑星科学委員会人材育成分科会が発出した提言の根底に流れる通奏低音である。提言では、地震津波、火山活動などの地球の活発な活動、地球温暖化に伴うバイアスがかかった気象などの中に暮らす人々は、地域そして地球全体の自然の成り立ちを知り、ひいては地球の環境や活動の仕組みを理解する「変動する地球に生きるための素養」を身につけていることが大切であることを求めている。

「地球に生きる素養」、すなわち「自然に関する高い関心と理解を持ち、行動する」ことが、持続的な地球環境を守り、地球で安全にかつ幸せに暮らすことにつながるのだ。科学技術というサプリメントがあれば幸せなのではなく、それに加えて、地域全体で持続的に機能する自然の中での暮らしを整備することを通じて総合的に「幸福」になるのだと思う。人々がどういう選択をするのかはこれからの問題である。