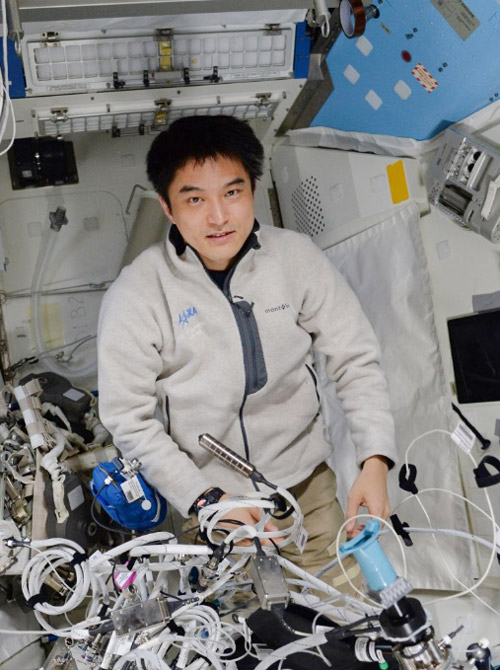

来年2月にも国際宇宙ステーション(ISS)の長期滞在を始める宇宙飛行士の大西卓哉さん(48)がサイエンスポータルの取材に応じ、「ISSというユニークな実験環境を全力で使いたい」と意気込みを語った。2016年以来、自身2度目の飛行となる。また宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2日、大西さんが滞在の後半にISS船長を務めると発表した。日本人船長は3人目。旅客機パイロットの経験で培ったチームワークの手腕に期待が高まる。

「縁の下の力持ち」リーダー像

大西さんは米スペースX社の宇宙船「クルードラゴン」10号機で、米露の3人と共に出発。ISSに約半年にわたり滞在し、科学実験などを進める。ISS第72、73次長期滞在に参加し、73次の滞在中にISS船長を務める。船長は現場責任者として飛行士を統括し、船内の状況や活動を把握して地上の管制と調整を進め、計画の遂行を目指す。飛行士の健康状態を把握するほか、火災や空気漏出などの緊急時には現場の指揮を執るなど重責を負う。

2014年の若田光一さん(61)、21年の星出彰彦さん(55)に続き日本人3人目の船長となる大西さんは、JAXAを通じ「私は先頭に立ってグイグイと引っ張るのではなく、メンバーにのびのびと動いてもらって、自分は縁の下の力持ちとして全体を支えるタイプのリーダーだと思っている。自分なりのスタイルで、精いっぱい職務に当たりたい」とのコメントを発表した。

滞在期間中、JAXAは日本実験棟「きぼう」を活用し、無重力での固体材料の燃焼の評価法を開発するための実験▽無重力でのがん治療薬の効果を調べるハエを使った実験▽惑星ができた過程を理解するため、コンドリュールと呼ばれる微粒子ができる過程を炉の中で再現する実験▽二酸化炭素除去システムの実証▽超小型衛星の宇宙空間への放出▽細胞が重力を感知する仕組みの解明を目指す実験▽シリコンゲルマニウムの高品質な結晶を作る実験――などを計画。大半を大西さんが担当するとみられる。

「2度目の甲子園」集大成目指す

大西さんはこの1年ほど、長期滞在に向けた訓練をほぼ順調に進めてきたという。先月末の記者会見やサイエンスポータルの取材で、今回の飛行を、観戦が好きだという高校野球の甲子園出場校に例えて表現してみせた。「1回目は春夏通じた初出場で、今回は2回目の出場。次にどんなイベントが待っているか、その練習の何に着目すべきなのか、本番でどう立ち振る舞うべきなのかといったイメージが、もう頭の中にある。短期間で自分(の訓練)を仕上げることができたのは、そこが一番大きな要因だったかと思う」

JAXAの飛行士は通例、長期滞在の度にスローガンのようなテーマを設定している。今回は「『きぼう』にできる、ぜんぶを。」とした。「きぼう」は、ISSを構成する日本実験棟。テーマの理由について大西さんは、米国が主導する国際月探査で、日本人2人の月面着陸も決まっている「アルテミス計画」に触れながら、次のように説明した。

「ISSがある地球低軌道の利用は民間主導に移ろうとしており、一方、NASA(米航空宇宙局)やJAXAといった国の組織は、遠く月や火星へと舵(かじ)を切ろうとしている。宇宙開発は過渡期にある。しかし私は前回の飛行で、ISSは非常にユニークな実験環境だと肌身に感じた。運用が終わる瞬間まで、全力で使い続けるべきだ。ISSは2030年までは運用されるが、そこで終わるかもしれない。後進の飛行士が育っていることも考えると、私がISSに行くのは多分これが最後。培ってきた経験、知見を生かし、集大成にしたい」

フライトディレクタの経験、大きな糧に

前回の飛行から既に8年が経っており、ISSの利用状況は変化している。象徴的なのは、飛行士がタブレット端末を携えて過ごすようになったことだという。また「きぼう」は、さらに活用度を高めるべき段階に来たようだ。「前回、『きぼう』はまだ“プラットフォーム化”の過程、いわば実証段階にあった。例えば実験装置の『静電浮遊炉』(材料を無重力で浮かせた状態で溶かすなどして調べる装置)について、私は初期の機能確認を担当した。いろいろな問題や不具合が発生したが、今では、ほぼフル稼働している。今回もう1回触れるのが、非常に楽しみだ」

飛行士は地上にいる間、宇宙で使われる機器や器具の開発への参加や、ISS滞在中の飛行士の支援、体力維持の訓練、各種の報告会などの活動を続ける。大西さんにとっては「きぼう」のフライトディレクタを務めてきた経験が、何よりの糧になったという。管制室でさまざまな指示を出す、運用管制の取りまとめ役だ。前回飛行の直後、この仕事をしたいと強く希望したという。

「宇宙で作業すると、地上の管制の人たちの動きをイメージしにくかった。管制と飛行士は車の両輪の関係で、うまく力を合わせて初めて、宇宙実験がスムーズに進む。実際にフライトディレクタを担当して得た経験が、今回の飛行で自分を助けてくれると思う」「地上で仕事をしていて『大丈夫、簡単そう』と思っても、飛行士との間で息が合わない時がある。逆に大変そうだったのに、息がぴったり合ってスムーズに進むこともある。そういった(後者の)経験が増えるように頑張りたい」

宇宙船の違いに興味津々。個人的に好きなのは…

前回の飛行でISSとの往復に使ったのは、1967年からマイナーチェンジを重ねて運用されている、伝統あるロシアのソユーズ宇宙船だった。これに対し、今回は最新鋭の米民間船「クルードラゴン」だ。全日空パイロット出身の大西さんは、両者の特徴の違いに、大いに興味を引かれたという。会見では「同じ宇宙船というくくりにはなるものの、個性が全然違う」と語った。

「クルードラゴンは完全自動化し、地上からの遠隔操作が高度に発達している。例えば自動車にはマニュアル車とオートマ車があり、好みは人それぞれ。同様に個人的な好みで言うと、ソユーズの方が面白かった。飛行士が手動で何かをやる余地が大きく、パイロットの観点で楽しかったから。ただテクノロジーの進化としては、クルードラゴンのような機体が登場したのは必然。今後、プロの飛行士でなくても最低限の訓練で宇宙に行ける時代が来る中で、時代の流れなのだろう」

前回は機会がなかった、船外活動への意欲もみせた。「船外活動の経験を持っているかどうかは(アルテミス計画で月面に立つ飛行士を選ぶにあたり)一つの大きな要素になると思う。そういった意味で、今回の長期滞在中に自分ができれば、非常にうれしい。ただし、船外活動は国際間の調整で決まるのであり、大きな期待は抱かずにいたい」と、慎重に言葉を選んだ。なお同期の飛行士、油井亀美也(ゆい・きみや)さん(54)、金井宣茂(のりしげ)さん(48)の3人の中では、金井さんだけが船外活動経験者だ。

月面着陸を機に「挑戦する社会情勢を」

アルテミス計画について、大西さん自身は意義や課題をどう認識しているか。「ものすごくシンプルに捉えている。人類はもう単純に、知らないことを知りたいといった探求心をずっとベースにして文明を進化させてきた生き物だ。どんどん宇宙に出て開拓していくのは、ごくシンプルな自然な流れ。月に戻り、さらにその先の火星を目指すのは、 本当にごく自然な進化の流れだ」

1969年、米アポロ11号の有人月面着陸では、日本社会を含め世界中が沸いたという。アルテミス計画では、日本人がいよいよ月面に立つ。アポロから半世紀以上経ったとはいえ疑いなく大きな話だが、関係者や宇宙ファン以外の関心は、今一つという観が否めない。大西さんにそう問いかけると、次のような力強い言葉が返ってきた。

「同じようなジレンマは私も確かに感じている。ただ米国内では、例えば先日の、米スペースX社の(次世代ロケット)スターシップの打ち上げでの機体回収は、ものすごく注目された。技術的困難へのチャレンジに人々が熱狂する余地は多分、まだ残っている。前(アポロ計画)より高度な月面探査を行っていくことに対し、注目がこれから必然的に集まってくるのでは。IT(情報技術)を生かした生中継で地上の人々と共有できれば、興味を喚起していける。新しいことに挑戦する姿勢を全世界が応援するという、すごくポジティブな情勢が作り出せたらと思う。アポロがまさにそうであったように。人類が挑戦し、科学技術を切り開く機運が高まる機会になってほしい」

大西さんは1975年、東京都生まれ。98年、東京大学工学部航空宇宙工学科卒業、全日空入社。副操縦士を経て2009年、JAXAの飛行士候補者に選ばれた。11年、飛行士に認定。16年7~10月にISSに約4カ月滞在し、米民間物資補給機「シグナス」6号機をロボットアームで捕捉する作業や船外活動の支援、きぼうの装置の充実に関する作業、多数の実験などを行った。20年、きぼうの運用管制を行うJAXAのフライトディレクタに認定され、地上から飛行士の活動を支えてきた。趣味はスキューバダイビング、音楽鑑賞、読書。

小学生の時に映画「スター・ウォーズ」を見たり、本を読んだりして宇宙への関心を高めた。学生時代に映画「アポロ13」を見て、宇宙飛行士の職業を強く意識するようになった。旅客機の副操縦士として働く中、新聞報道で飛行士募集を知り、かつての夢を思い出し挑戦したという。

SNS通じ「科学に興味を」

同じことを改めて聞くのは控えたが、これまでの大西さんの取材で筆者の心に残る話は多い。その一つは、旅客機パイロット時代に大切にしたという心掛けだ。刻々と状況が変わる中でも、チームの仲間が手許でしている作業を考慮し、タイミングを見計らって声をかけるという主旨だった。巨大システムの中で目的を達成するため、気配りとともに役割を果たす姿勢は、私たちの社会生活にも参考になるように感じた。

前回の飛行では、SNS(交流サイト)に他の飛行士にはみられないほど、日々の生活ぶりや感じたことを事細かに、赤裸々につづっていた。今回もX(旧ツイッター)で「できる限り発信していきたい」としている。大西さんは「未来を担う子供たちに科学に興味を持ってもらいたい。宇宙は一番分かりやすい取っかかりになる」というが、もちろん大人にも読み応えがある。

先月末の会見で、船外活動に関する質問は何度か出たものの、船長就任への意欲は筆者も含め、誰も聞かなかった。理知的、温厚で物静かなタイプとお見受けする大西さんは、記者たちから見て、典型的な?船長のイメージとは重ならなかったのだろうか。その後に発表された「大西船長」。運用終了がさほど遠くないとみられるISSだが、まだまだ日本人が船内に新しい風を吹き込み、宇宙開発の将来に向け、現場に良い影響を与えていくと感じられるニュースとなった。

関連リンク

- JAXAプレスリリース「大西卓哉宇宙飛行士のISS船長(ISSコマンダー)就任決定」

- 同「JAXA宇宙飛行士の国際宇宙ステーション(ISS)長期滞在について」

- JAXA「大西卓哉」

- 大西卓哉さんのX(旧ツイッター)アカウント

- JAXA「有人宇宙技術部門」

- NASA「国際宇宙ステーション」(英文)

- NASA「アルテミス計画」(英文)