政府の地震調査委員会が、南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率を、これまでの「80%程度」から「60~90%程度以上」に見直した。過去の地盤隆起データの誤差などを考慮し、新たな計算方法によってはじき出した。また、他の地域の地震に使われている別のモデルで計算した「20~50%」という数値も併記した。いずれも「3段階ある発生確率ランクで最も高い」という。

一つの地震について二つの発生確率が併記されるのは初めてで、地震の発生確率をめぐる科学の限界を示した形だ。各地の防災の現場には戸惑いの声もあるが、南海トラフ巨大地震の危険度が変わったわけではなく、調査委は「いつ起きてもおかしくない状況に変わりない」(平田直委員長)と強調している。幅のある数値に振り回されることなく、巨大地震の被害を少しでも減らすための警戒と備えが求められる。

南海トラフ巨大地震は、静岡県の駿河湾から九州東岸沖の日向灘にかけて延びるトラフ(溝状の海底地形)に沿って発生するマグニチュード(M)8~9程度の地震だ。西暦684年以降、少なくとも9回あったことがわかっている。間隔はおおむね100~150年で、前回の地震から約80年がたつ。

調査委は、日本周辺の海溝や全国の活断層で想定される地震の発生確率を毎年1月1日時点で計算し、必要に応じて更新して公表してきた。南海トラフ巨大地震については2013年から公表されているが、併記された二つの発生確率が意味するところは確かにわかりにくく、それぞれの数値がどのようにはじき出されたのかを理解する必要がある。

計算方式を見直し「60~90%程度以上」

一つ目は、新しい研究内容を加味してはじき出された「60~90%程度以上」だ。

2011年3月、東日本大震災という未曾有の大災害を起こした東北地方太平洋沖地震が発生し、「甚大な被害をもたらす海溝型の巨大地震や大地震の発生確率を知りたい」という社会的な要請が強まった。このため調査委は13年の長期評価で、過去の南海トラフでの地震の発生状況や、1700年以降の3回の地震による室津港(高知県室戸市)の地殻変動(隆起量)に基づく計算方式を用いて、30年以内の発生確率を「60~70%」とした。

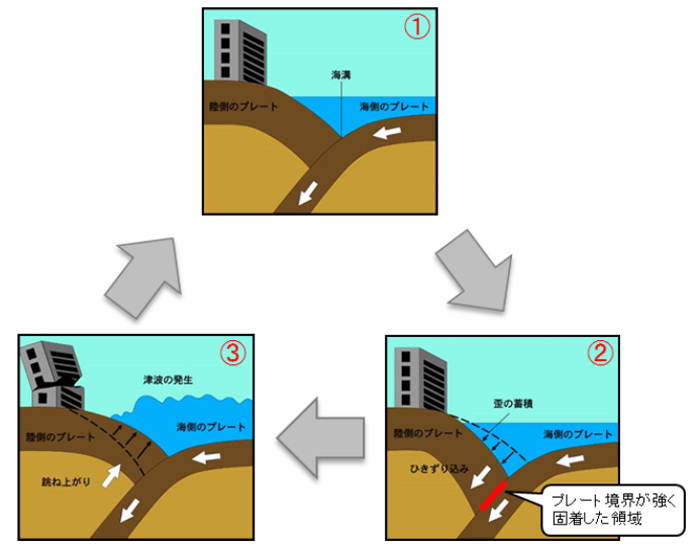

ここで使われた計算方式は「時間予測モデル」と呼ばれる。大きな地震が起きた後はしばらく平穏な時期が続くが、やがて海側のプレートの沈み込みに伴って陸側のプレートが引きずり込まれる。両プレートの境界に徐々にひずみが蓄積し、限界に達すると陸側プレートがはねて再び大きな地震が起きるーー。そうした地震学的理論が前提になっている。

時間予測モデルに基づく発生確率は、時間の経過とともに高くなっていく。今年1月には「80%程度」に引き上げられた。

今回、室津港の隆起量のデータに誤差があるとの研究成果を反映したのに加えて、データの不確実性も考慮し、従来の時間予測モデルと、他の地域の地震に用いるBPTモデルを融合した「すべり量依存BPTモデル」に基づいて改めて計算した。その結果、はじき出されたのが「60~90%程度以上」という数値なのだ。

「20~50%」でも危険度は最高ランク

もう一つは、初めて併記された「20~50%」だ。

調査委が公表した資料によると、南海トラフ地震の確率計算に使う684年の白鳳(天武)地震以降、1605年の慶長地震までの6回の地震には室津港の隆起量データがない。その後の1707年の宝永地震から、連動した可能性が高いとされる1854年の安政地震(東海地震・南海地震)、1946年の昭和地震(昭和南海地震)までの3回の地震には隆起データがあった。このため、従来の南海トラフ巨大地震の発生確率計算では、この過去3回のデータが特別に加味されていた。

南海トラフ以外の地震の長期評価では、当然ながら室津港の隆起量データを使うことはできず、かつ、同様のデータもないことから、時間予測モデルではなくBPTモデルが使われている。今回、南海トラフ巨大地震の発生確率についても、他の地震と同じようにBPTモデルだけで算出した数値が「20~50%」だ。

「どちらが適切か」の二者択一でなく

この二つの数値が併記された背景には、従来の確率について「室津港の隆起データの誤差が考慮されていない」「南海トラフ巨大地震だけに特別なモデルを使うため発生確率が高くなっているのでは」との指摘や問題提起があった。こうした声を受け、調査委は詳細に再検討した上で二つの数値を併記することにした。

調査委は、海溝型地震の危険度をわかりやすく伝えるために、発生確率に基づく危険度を3ランクに分けている。最も危険度が高いのが「IIIランク」で、発生確率の数値が26%以上の場合だ。今回の二つの発生確率のうち、低い方の「20~50%」でもIIIランクに当たる。

調査委は「二つのモデルを用いて地震確率を計算し、どちらが適当か科学的に優劣をつけられないため両方を併記する」と説明している。その上で、「『疑わしい時は行動せよ』の考え方に基づいて、より高い方の『60~90%程度以上』を強調することが望ましい」としている。防災の観点からの推奨といえる。

別々の計算方式ではじき出された二つの確率を合わせて「20~90%程度以上」ととらえるのは正しくない。どちらのモデルや計算方式がより適切なのかという議論は、地震学的には(つまり、科学的には)意味があっても、防災・減災の観点からは二者択一をするべきものではない。大事なのは、南海トラフ巨大地震が「いずれ必ず起きる」という点だ。

切迫感を共有し、防災対策の推進を

政府は7月1日に開いた中央防災会議(会長・石破茂首相=当時)で「防災対策推進基本計画」を改訂。南海トラフ巨大地震について、想定される最悪29万8千人の死者数を今後10年間で8割減らす、という目標を掲げた。改訂基本計画では、最大292兆円と見込まれる経済被害も、数値目標はないものの、大幅に減らすことを目指している。対策推進地域として6県16市町村を追加して723市町村に拡大した。津波避難施設整備や建物の耐震改修の推進、避難訓練の強化、自治体レベルの地域対策計画支援などが柱だ。

こうした計画に基づいて、地域ごと防災・減災対策も進んでいる。それだけに対策推進地域からは、今回の発生確率の計算方法の見直しや二つの発生確率の併記に困惑の声も聞かれるという。現場の戸惑いは理解できるものの、忘れてならないのは、どんな数値であろうと危機管理上の目安の一つにすぎないという点だ。

今回の見直しをめぐって、危険度を上げる地殻変動などの新たな現象や、逆に危険度を下げる新たな知見が得られたわけではない。言い換えれば、最新の知見を生かして従来の計算方法を見直し、同時に、別の方法(モデル)でも計算してみたということに尽きる。

調査委の平田委員長も記者会見で「地震は不確実な現象で、いつ発生するか明言できない」と述べ、「(だからこそ)引き続き防災対策を進めてほしい」と訴えた。南海トラフのような巨大地震だけでなく「全国どこも危ない」(平田委員長)とまで言われる活断層型地震についても、「明日、いや今日起こるかもしれない」という切迫感を、それぞれの地域で一人一人が共有することが大切だ。

関連リンク

- 政府・地震調査本部「海溝型地震の長期評価」