世界中の人々にとって身近で便利なプラスチック。その生産と消費の量は増加し、環境中に流出すると分解されにくいことから、プラスチックごみ(プラごみ)による環境汚染は深刻化する一方だ。危機感を共有した国際社会は2022年から国連の下、プラごみ汚染を防止するための国際条約づくりを進めてきた。

条約を策定するための政府間交渉委員会(INC)の「最終局面」と位置付けられた5回目の会合が11月25日から12月2日まで、韓国・釜山で170カ国以上が参加して開かれた。しかし、最大の焦点だったプラスチックの生産規制を巡って厳しい規制を求める欧州連合(EU)や島しょ国などと、プラスチック原料となる石油の産油国などとの溝は最後まで埋まらなかった。このため交渉委員会は条約案への合意を先送りすることを決めた。

この国際条約づくりの目標期限だった「2024年内の合意」は残念ながら実現しなかった。だが、プラごみの汚染防止は待ったなしだ。25年の早い段階での交渉再開とプラごみを規制するための道筋を盛り込んだ条約の早期成立が待たれる。

4回の会合で条文の骨格固まる

2022年2~3月にケニア・ナイロビで開かれた第5回国連環境総会で「プラスチック汚染を終わらせる」との決議を採択。「プラごみ汚染に関する法的拘束力のある国際約束」、つまりプラごみ防止条約を24年までに策定することが決まり、条約内容を協議する政府間交渉委員会が設けられた。

政府間交渉委員会の1回目の会合がウルグアイのプンタ・デル・エステで2022年11月28日から12月2日まで、2回目がフランス・パリで23年5月29日から6月2日まで、3回目がケニア・ナイロビで同年11月13日から19日まで、そして4回目がカナダ・オタワで24年4月23日から29日までそれぞれ開かれた。そして毎回、先進国、発展途上国、新興国合わせて国連加盟国の大半が参加してきた。

環境省や「地球環境戦略研究機関」(IGES)などによると、1回目会合で多くの参加国は汚染対策に向けた決意を表明。2回目はプラごみを減らすための具体的な手法について各国の意見が出され、3、4回目会合で次第に条文案がまとまっていった。この間、プラごみ汚染を防止するために各国が「循環経済」を実現させることを共有するなど、世界的なプラごみ汚染を何とか食い止めようとの各国の機運は一定程度盛り上がったという。

4回目会合までに条文案にはプラスチックの生産、使用・消費、廃棄物(ごみ)管理のほか、国別行動計画の策定や資金に関する項目が盛り込まれ、条文原案の骨格が固まった。しかし、生産規制など各国の経済に大きな影響を与える条項についての協議は進まなかったようだ。

妥協案でも折り合わずに先送りに

政府間交渉委員会事務局である国連環境計画(UNEP)の文書や環境省関係者などによると、韓国・釜山で開かれた今回の5回目会合は、プラごみの削減や環境流出の防止で条文案の整理が進んだ。レジ袋に代表される使い捨てプラや、有害と指摘される化学物質を含むプラ製おもちゃの製造を禁止する案などが提案された。しかし、最大の焦点だった生産規制に関する条項については、最初から意見の隔たりが大きかったという。

EUやアフリカ、中南米、島しょ国など100カ国以上は、プラごみ汚染を抜本的に減らすためには生産段階から規制する必要があるとの考えを強調した。

一方、生産規制が石油の輸出量減少につながることを恐れる産油国の中東諸国やロシアなどの反対姿勢はかたくなで、会合開始早々から「条約はあくまで廃棄物対策に絞るべきだ。生産制限は対象外にすべきだ」などと主張。会合は当初から空転したという。

会合の終盤に生産規制に関わる部分は条約案に盛り込まず、条約の第1回締約国会議で削減目標を設定する、などとする「妥協案」が提案された。今回会合で議長を務めたルイス・バジャス氏も複数回、議長案を提示したが、「生産規制推進派」と「反対派」双方の隔たりは大きく、妥協点を見つけることはできなかった。結局「合意先送り」という形になってしまった。

生活場面の隅々に浸透した合成樹脂

プラスチックは石油を原料とする合成樹脂だ。1800年代後半に米国で半分植物のセルロースを使ったセルロイドが登場したが、燃えやすいことから1900年代に入り、完全に合成樹脂プラスチックとして世界的に普及した。日本では戦後1960年ごろから高度経済成長に合せるように身近な日用品などに急速に使われるようになった。

レジ袋、ペットボトル、食器類、薬剤容器、電気製品から工業製品まで、軽くて安価なプラスチックは生活の場面の隅々に浸透している。しかし、その耐久性があだになって最大の問題は自然分解せずに環境中に放出されると数百年は自然界に残ることだ。一度ごみとして自然界に出ると長く環境を汚染し続ける。

廃棄されたプラごみは陸地や川から海に流れ込み、漂流するうちに波や紫外線により砕けて大きさ5ミリ以下になった「マイクロプラスチック」は有害物質を吸着する。そして海の生き物の体内に入り、食物連鎖を通じて人間の健康に悪影響を与える可能性がいくつかの研究結果により指摘されている。

経済協力開発機構(OECD)によると、世界のプラスチックの生産量は1970年代から急拡大し、1990年ごろは年間1億トン程度だったが、2000年ごろには2億トンを超え、19年には4億6000万トンに達した。1950年から2015年までに累計83億トン以上生産されたが、うち63億トンが廃棄されたという。

生産量の拡大とともにプラごみ量も増加する一方で、2015年時点で年間3億トンを超え、19年には3億5300万トンに達し、2000年の2倍以上に増えていた。海への流出量はいくつかの推定があるが「少なくとも年間800万トン」とみられている。OECDの22年の報告書によると、発生したプラごみの50%は埋め立てられ、19%は焼却処理されるが、22%は環境中に放出され、リサイクルはごくわずかだという。

生産量の増加とともにごみも増え、脅威に

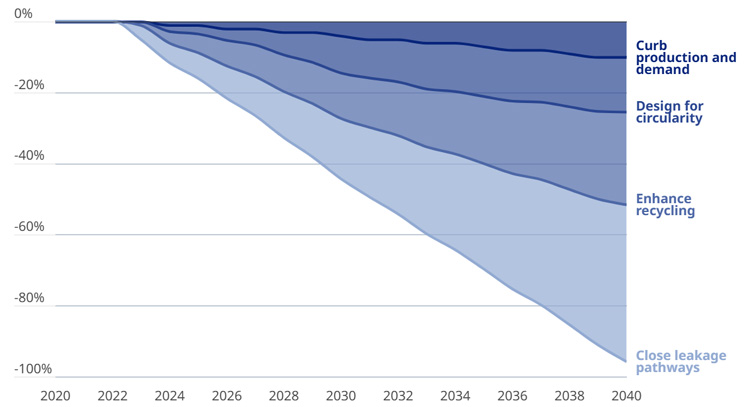

OECDは5回目の政府間交渉委員会を前に10月、世界の生産量は40年に7億3600万トンを超え、4億3500万トンだった20年に比べて約1.7倍になると推計する報告書を発表。この間、リサイクル率はわずか6%で、プラスチックの環境流出は約1.5倍になり、生態系と人間にとって脅威となる、と警告した。

しかし、生産量削減のほか、リサイクル率を40%台に大幅に引き上げ、廃棄物の回収・分別処理を徹底するといった対策を進めれば、対策しない場合に比べて環境流出の量を40年までに96%も削減できると指摘している。

この報告書は「2040年までにプラスチック汚染をなくすための政策シナリオ」と題し、各国に世界のプラごみの回収・分別処理やリサイクルのシステムの改善を求めた。さらに発展途上国の対策を支援するための国際協力と先進国からの資金提供、技術移転の重要性を強調している。

国連環境計画(UNEP)も昨年5月に、プラスチックの「使い捨てからリサイクル」といった「捨てる経済」から「再利用経済」に政策転換することにより、2040年までにプラごみを最大80%減らせるとの報告書を発表している。その中で過剰包装など不要なプラスチック使用をなくし、再利用、リサイクル、代替素材への転換が必要と強調している。

UNEPの報告書は再利用経済、循環型経済への転換には、代替素材の生産やリサイクル施設整備などで巨額投資が必要になるものの、プラスチックそのものの生産コストの削減により、2040年までに累計1兆3000億ドルの節約になると推計している。

プラごみ押し寄せる太平洋の島しょ国が訴え

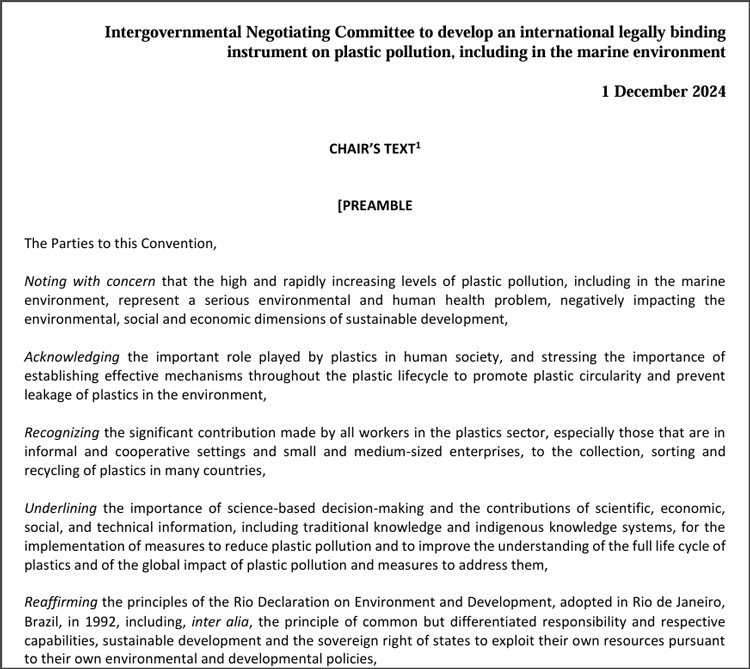

韓国・釜山で開かれた5回目の政府間交渉委員会の最終局面で示された議長条約案は前文で「締約国はプラスチック汚染が急速、大幅に進み、深刻な人間の健康問題になって持続可能な環境、社会、経済に悪影響を及ぼすことに憂慮する」と明記。プラごみの環境中への流出を防止するためのプラスチックの(生産から使用、廃棄物処理など)ライフサイクル全体を通じた効果的な仕組みを確立することの重要性を指摘している。

今回委員会の会期中、プラごみが押し寄せる太平洋の島しょ国の代表らは相次いで記者会見した。漁業が産業の8割というミクロネシアの代表は「海の汚染が続けば、私たちは魚の代わりにプラスチックを食べることになる」と訴えたという。今回条約案の合意は実現しなかったが、170カ国以上を数えた参加国の多くはプラごみ問題の解決のために世界がまとまり、国際協調しながら対策を進める大切さを共有したはずだ。

条約の目的は言うまでもなく、プラごみ汚染を減らし、将来的になくしていくことだ。プラスチックは便利であまりに身近な存在になっているため、有害物質のように単純に全面的に生産、使用禁止にすることは容易ではない。汚染を終わらせるには生産から消費、廃棄までのあらゆる段階で対策が必要だが、自国の経済基盤に関わる産油国のかたくなな姿勢の理由もある程度理解できる。

政府間交渉委員会は2025年の早い時期に再開されることが望まれるが、場所や時期は未定だ。再開会合が開かれても冒頭から生産規制をするか否かという「二者択一」の議論では交渉が再び決裂する恐れがある。ごみの量の削減や管理といった比較的合意が得られやすい項目もある。気候変動対策と同じようにまず、条約という国際的な枠組みをつくることを最優先すべきだろう。条約成立後に締約国会議を通じて規制内容を強化することは可能だ。

日本はじめ各国は条約実現へ努力を

海の環境を守ることは「国連持続可能な開発目標(SDGs)」の目標14にも定められた国際社会の目標だ。プラごみ問題は気候変動や生態系破壊などの地球環境問題と同様に、国境を超える。解決は簡単ではないが、国際協調を前提にこの重く深刻な課題に向き合うためにも各国には条約を早く実現する努力が求められる。

国民1人当たりのプラスチック容器廃棄物量は米国がトップで次いで日本。「自国第一主義」を掲げて経済や企業への負の影響を危惧する米国のトランプ次期政権は気候変動問題だけでなく、プラごみ問題でも消極的姿勢をとる可能性が高い。

日本政府は2019年に大阪で開かれた20カ国・地域首脳会議(G20)で議長国として「50年までに海洋プラごみによる新たな汚染をゼロにする」との目標での合意を先導した経緯がある。代替素材など、対策に貢献できるさまざまな対策技術開発が進んでいる。条約策定に向けた今後の交渉ではEU主要国とともに日本も主導的役割を担うことが期待されている。