元日の大地震から復興途上にあった石川県の能登地方が記録的な豪雨により、またも甚大な被害に見舞われた。河川の氾濫や土砂崩れが起き、多くの犠牲者を出した。その自然の理不尽さはこの国が「地震大国」だけでなく「自然災害大国」でもあることを強く印象付けた。

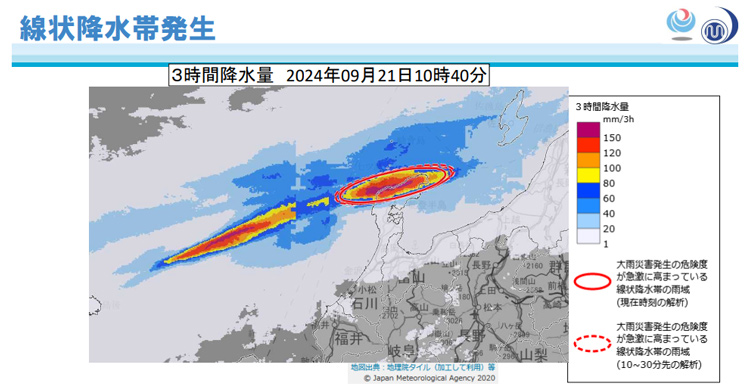

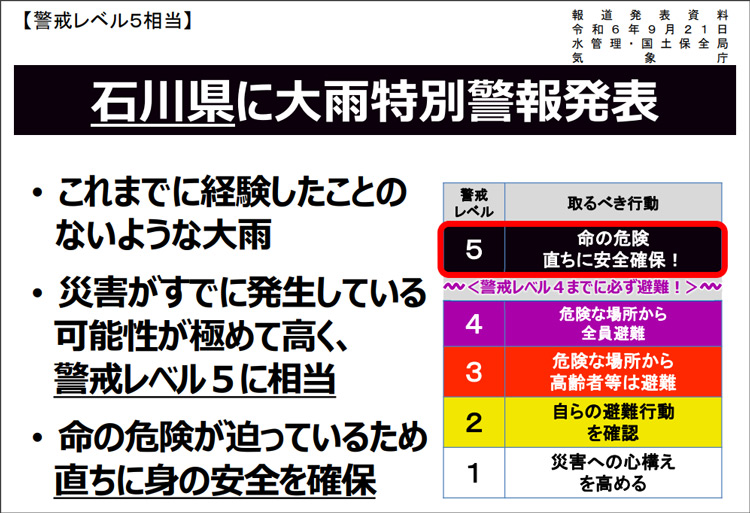

気象庁や気象学の専門家によると、日本海から東北沖にかけて停滞した秋雨前線が南方から湿った風が流れ込むなどして活発化。台風14号が東進して前線をさらに刺激した。9月21日午前には線状降水帯も発生して激しい雨が降り、輪島市では1時間に121.0ミリという同市で観測史上最大の豪雨を記録した。気象庁は同日、石川県に大雨特別警報を出した。

防災関連の63の学会、協会が参加する「防災学術連携体」は23日、「2024年夏(秋)の気象災害・要因と対策」と題したオンラインの「速報会」を実施した。

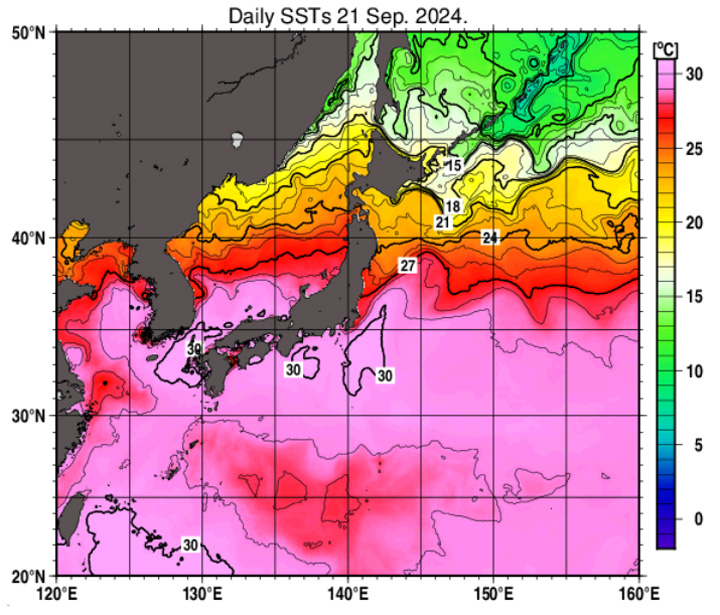

この中で気象学の専門家は、能登半島沖の高い海面水温が水蒸気を増やして極端な雨量をもたらした一要因と指摘。防災や土木工学の専門家は地球温暖化に伴う気候変動が今後も豪雨、水災害を頻発させる恐れがあるとして、能登地方を相次いで襲った地震と時間差がある水災害による「複合災害」だと強調する。

多くの専門家は日本近海の「海洋熱波」と呼ばれる高水温は簡単には下がらず、昨年、今年と続いた猛暑や各地の豪雨傾向は、温暖化が影響して今後も続く可能性が高いとの見方で一致する。全国各地で複合災害も想定した備えが必要だ。

輪島沖は平年比で4度高い28度

「気象庁異常気象分析検討会」の会長を務める中村尚・東京大学先端科学技術センター教授は防災学術連携体の速報会で、輪島市の記録的豪雨が観測された当時、沖合の海面水温は28度以上あり、平年比より4度も高かったことを明らかにした。雨量は21日から22日午前にかけての24時間で412.0ミリを記録。これは9月の平年雨量の約2倍にも達したという。

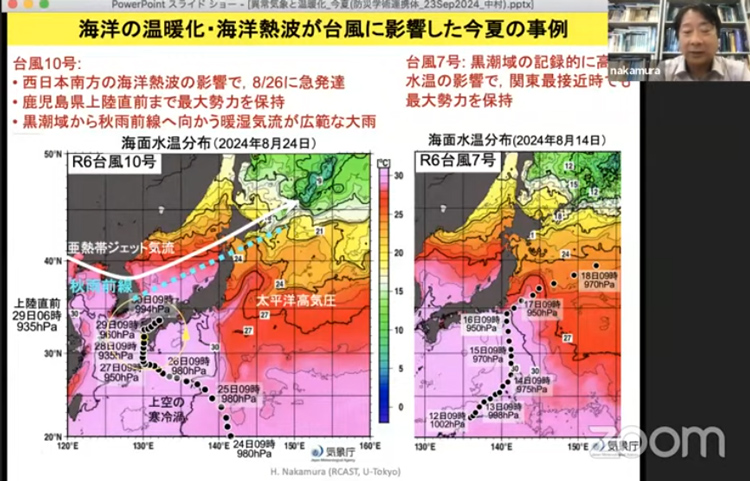

中村氏はこの高い海面水温が水蒸気量の増加に寄与した可能性が高いと指摘した上で、今後も日本近海の海面水温が高い傾向が続くと予想されることから、台風や秋雨前線が停滞すると10月も全国各地での豪雨災害への備えが必要、と警戒と注意を呼び掛けた。

日本周辺海域の温暖化による豪雨や台風の影響について中村氏は、温暖化以前は北上した梅雨前線に向けて熱帯から吹き込む気流を日本近海が冷やして安定化し、積乱雲が発達しにくかった。しかし温暖化が進むと、この気流は近海からの熱や水蒸気の補給により不安定な状態が続いて積乱雲が発達しやすくなると解説した。

中村氏によると、海面水温が記録的に高くなる海洋熱波が台風に影響した例が台風10号だった。10号は西日本南方の海洋熱波の影響で8月26日に急発達し、その後鹿児島県上陸直前まで最大勢力を維持し、黒潮海域から秋雨前線に向かう暖かく湿った気流が広範囲に大雨をもたらした。台風7号は黒潮海域の高い海面水温の影響で同16日に関東に最接近した時でも強い勢力を維持したという。

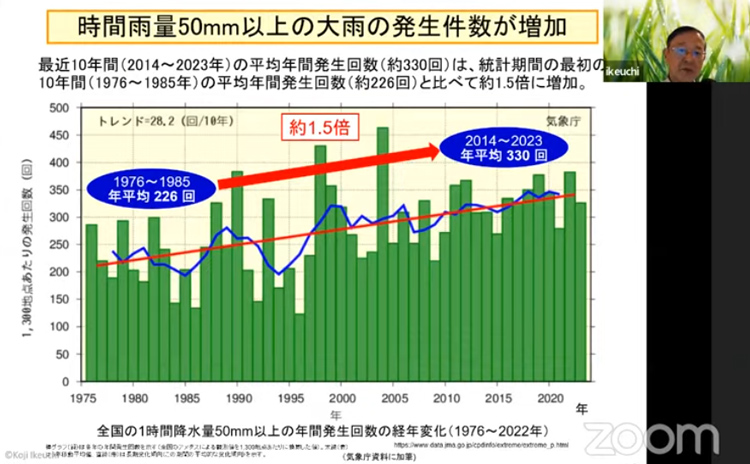

最近10年の大雨発生回数は過去の1.5倍に

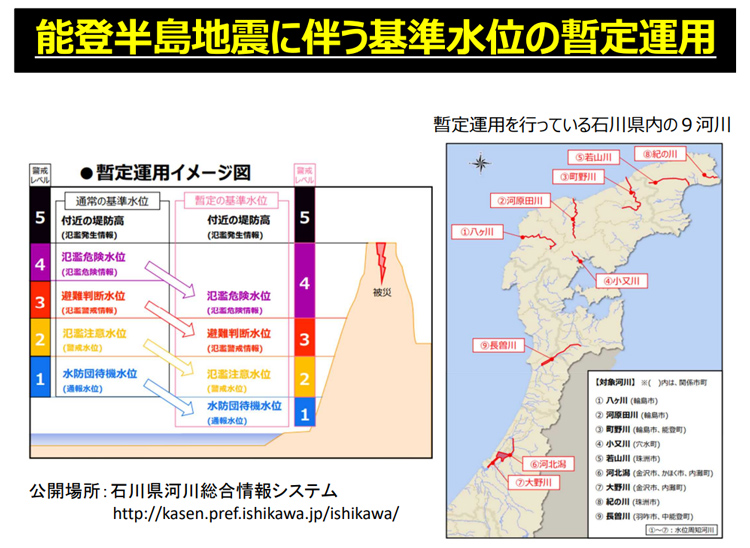

今回の能登豪雨により、20以上の河川が相次いで氾濫し、被害を大きくした。土木工学が専門で、国土交通省技監の経験もある池内幸司・東京大学名誉教授は「今回、線状降水帯がすっぽり(能登地方を)覆うような形になり、多くの中小河川が氾濫した。記録的豪雨が河川の流下能力をあっという間に超えた」と指摘した。

以前から能登半島の河川は長さが比較的短く、山間を流れることから上流で降った雨が一気に下流に流れて水位が急に上昇する恐れがあることが指摘されていた。輪島市や珠洲市、能登町を流れる河川も氾濫して大地震後に設営された仮設住宅が浸水した。まさに複合災害だった。

池内氏によると、2023年までの最近の10年間の「時間雨量50ミリ以上」の大雨の平均年間発生回数は約1300地点あたり約330回で、統計開始初期の1976~1985年の10年間の同226回と比べて約1.5倍に増加したという。

また中村氏によると、1日の降水量が300ミリ以上の大雨の最近10年の年間発生回数は1980年代より2倍以上増加し、その要因はやはり温暖化による気温上昇や日本近海の海面水温の長期的な上昇傾向に伴う大気中の水蒸気量の長期的増加にあるという。

池内氏は「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」のシナリオを引用し、今世紀末まで世界の気温が2度上昇した場合、世界の洪水発生頻度は約2倍に増えると予測。国土交通省の検討会の資料を基に日本国内でも気温上昇が降雨量を増やすとの予測も紹介した。

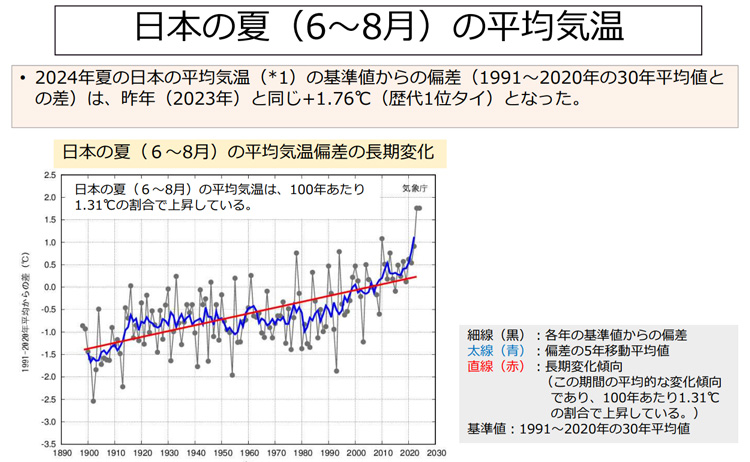

高温傾向や豪雨増は今後も続く

昨年から続く猛暑や豪雨被害の要因や対策を検討し合う23日の速報会は、能登半島を豪雨が襲う前に企画された。そうした目的や経緯もあり、記録的な高温や豪雨をもたらす異常気象、気候変動・気候変化についての詳しい分析や報告が続いた。

中村氏は「地球温暖化に伴う長期的な気温の上昇傾向や日本周辺の海面水温の高さが続いており、中緯度地域全体が暖まっている。この傾向は簡単には終わらない。来年も気温や湿度が高くなる確率はかなり高い」と述べた。

また、黒潮の流れの変化も最近の気象に大きく影響しているとし、「これが温暖化の影響なのかどうかを今後詳しく評価する必要があるが、海流の変化も重なるとこれまでにないような海洋熱波の状況は今後も観測されやすくなるだろう。海流の変化も簡単には元には戻らない」と指摘した。

土木工学に基づく防災が専門の池内氏は気候変動を踏まえた水災害対策の見直しが必要と強調している。具体的には、河川や下水道、砂防、海岸などの管理者が主体のこれまでの治水対策に加えて河川区域だけでなく氾濫域も含めて一つの流域として捉える「流域治水」の重要性を説いた。

熱中症、「超災害級」でも防げる

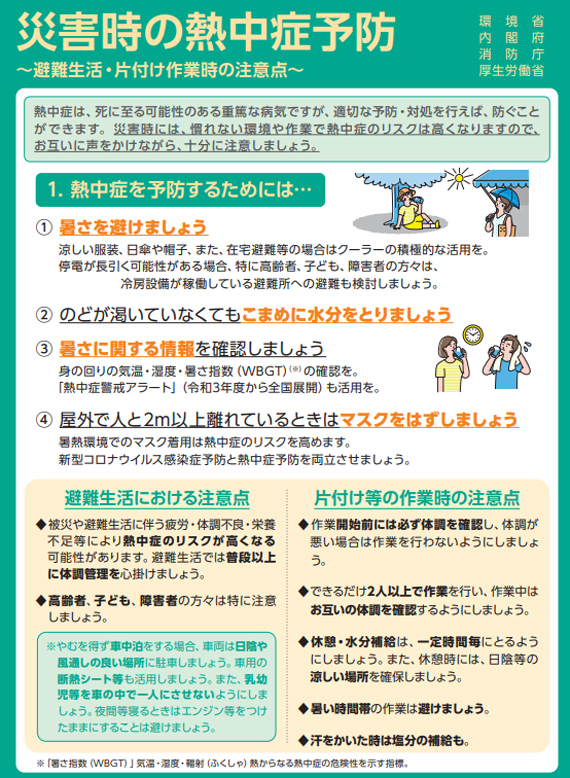

この日の報告会には、熱中症の治療や対策などが専門の日本医科大学の横堀将司教授も参加。熱中症による死者が近年顕著に増加していることから「今や災害級を超えて超災害級の状況だ」とした上で「これは防げる災害だ」と強調している。

そして今回、能登地方の豪雨被害により再び避難生活を余儀なくされている人々に対して「避難生活による疲労や体調不良、栄養不足は熱中症のリスクを高くする」と注意を呼びかけた。災害支援の人々にとっても高温、多湿の過酷な環境は危険だという。

公的防災・減災力の強化が最重要課題

地震学、気象学や防災の専門家が指摘するように、今後も「いつどこで起きても不思議ではない」地震に加えて猛暑や豪雨のリスクは高まる一方のようだ。

自然災害は地方だけでなく都市部も襲う。8月21日には東京都心をゲリラ豪雨が襲い、下水道の排水能力を大幅に上回る局地的な短時間豪雨が発生し、谷地形のところに雨水が集中して内水氾濫という都市型水害を起こしている。

最新鋭のスーパーコンピューターを駆使した現在の気象予報技術でも、残念ながら今回のように空前の豪雨の事前、直前予測は容易でない。それでも被害を少しでも抑える事前防災・減災の任務は国や自治体にある。だが、この国の自然災害の猛威は現在の公的防災・減災力を超えつつある。

横浜国立大学客員教授で元気象庁長官の橋田俊彦氏は「(今や)複合災害が(防災上の)キーワードだ。学術界が今後も起こり得る複合災害にどう立ち向かうかが重要だ」と指摘し、社会全体で取り組むべき最重要課題に対して防災に関連する科学が連携し、この国の防災・減災力の強化につなげることの重要性を強調した。

また、進行役をした防災学術連携体代表幹事で東京工業大学特任教授の米田雅子氏は「海の温度はなかなか下がらないことがよく分かった」と述べ、今後も海洋熱波が影響する豪雨などの自然災害が頻発することを懸念した。

複合災害を「自分事」ととらえよう

今回の「能登豪雨」は、マグニチュード(M)7.6の大地震からわずか9カ月足らずで再び多くの集落が孤立し、同じ地域で犠牲者を出してしまった。

そして地震大国、自然災害大国に住む私たちに「二重被災」のリスクが現実になる残酷さを見せつけた。異なる災害が同じ地域で相次ぐ複合災害に苦しむ被災地の人々の姿は「災害大国日本」の厳しい現実を突きつけた。

今、国や自治体、関係機関による緊急の被災地支援に全力を尽くすことが何より急がれる。また、中村氏は「異常な暑さによる熱中症や台風や大雨に伴う災害は『自分事』と考える必要がある」と語る。まさに、私たち自身も複合災害を「自分事」ととらえ、自ら命を守る事前の備えと災害時の行動想定が求められる。

関連リンク

- 国土交通省/気象庁「石川県に大雨特別警報発表」