北極域を研究する科学者たちが参加する「北極圏監視評価プログラム(AMAP)」は今年4月、「北極は、これまでの北極ではなくなりつつある」と強い調子で警告する報告書「北極圏の雪、水、氷、永久凍土」を公表した。地球温暖化の進行で海氷が減少し、永久凍土も解けているのだ。北極域の研究は、「待ったなし」の状況だ。日本でも、ここ10年ほど、中緯度の気候への影響や北極海の酸性化などに関する研究が進展している。2015年度には、国立極地研究所と海洋研究開発機構、北海道大学を中心とする文部科学省の「北極域研究推進プロジェクト(ArCS)」もスタートし、現在も継続中だ。

北極域の変化は日本にも影響する

北極の周辺は、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」でも、もっとも激しく温暖化が進むと予想されている。2013年の第5次評価報告書によると、大気中の二酸化炭素がこのまま増え続けた場合、今世紀末までの100年で地球の平均気温は4度くらい上昇し、とくに北極を中心とする高緯度地域では、その2倍のペースで気温は上がる。

2011年以来となるAMAPの報告書では、この6年間の研究で新たに分かった三つのポイントを強調している。夏の北極海では、2030年代後半には氷がなくなる可能性があること。氷河や氷床などの融解による海面上昇が、IPCCによる予測を上回りそうなこと。そして、北極域の変化が中緯度の天候、東南アジアのモンスーンにまで影響すること。北極域の異変に、日本も無関係ではいられないのだ。

北極域では、すでに元に戻れない変化が起きている

今回のAMAP報告書で特徴的なのは、「北極域の気候は、新しい状態に移行しつつある」「根本的な転換」「新しい『型』になりつつある」というように、現在の北極域が、これまでとはすでに別物であることを強調している点だ。「たとえば海氷にしても、その減少にはもう歯止めがかからないのではないか。そのような見方は、ここ1〜2年で強まってきている」。報告書のまとめに加わった海洋研究開発機構北極環境変動総合研究センターの菊地隆(きくち たかし)センター長代理は、そう指摘する。

冷戦時代に米ソが向き合っていた北極海では、水温などのデータは軍事機密だった。公開されるようになったのは、20世紀が終わるころ。その空白域を埋めるかのように、北極域の研究は、いま急速に進んでいる。

夏から秋にかけて海氷が少ないと、日本は厳冬になる

北極研究では、日本の研究者による成果が、早い時期から大きく貢献している。たとえば、北極海の氷の減少が、遠く離れた東南アジアの気候に与える影響。日本の気候に影響を与える現象としては、太平洋の赤道沿いの海水温が平均からずれるエルニーニョ、ラニーニャが昔から有名だ。エルニーニョのときは冷夏・暖冬に、ラニーニャのときは猛暑・厳冬になる。これに北極海の氷という新たな視点を持ち込んだのが、新潟大学の本田明治(ほんだ めいじ)准教授らが2009年に書いた論文だ。

その当時、夏から秋にかけて北極海の氷が少ない年は、次の冬に日本などの極東地域が寒くなるといわれていた。シベリア沿岸の9月の氷が極端に少なかった2005年は、その年から翌年にかけての冬に日本に寒気がやってきて「平成18年豪雪」となった。

本田さんらは北極海の海氷と中緯度の天候との関係を、その影響の仕組みまで含め、初めて明確に指摘した。北極海の氷が解けると、氷より温度の高い海面が顔を出す。したがって、氷の少ない年は、海の熱で大気が暖められやすい。とくに大気が冷えてくる11月ころ、シベリア沿岸西部のバレンツ海やカラ海では盛んに大気へ熱が移り、その影響で12月ころの極東が寒くなる。北極海の氷と中緯度の天候を結びつけたこの論文は、その後、多くの論文に引用されている。現在にいたる北極域の研究に重要な視点を与えた証だ。

深刻な北極海の酸性化

大気中の二酸化炭素が増えると、地球温暖化が進むだけでなく、海の「酸性化」も進行する。海の水はややアルカリ性だが、海水に二酸化炭素が溶け込むと中性に近づく。これが海の酸性化だ。海には、貝やサンゴのように、炭酸カルシウムで殻や骨格を作る生き物がいる。海の酸性化が進むと、炭酸カルシウムの材料になる「炭酸」(炭酸イオン)が減る。したがって、このような生き物にとって大打撃になる可能性がある。

東京海洋大学の川合美千代(かわい みちよ)准教授らは、北極海のカナダ海盆で、海水の「未飽和」が大規模に進行していることを、2009年の論文で指摘した。殻や骨格を作る材料になる「炭酸」と「カルシウム」が十分にあるのが「過飽和」の状態で、不足しているのが「未飽和」だ。沿岸などに部分的に「未飽和」の海域があることは、その当時から分かっていたが、それが広い海域に及んでいるという指摘は、研究者たちの目を北極海に向けるきっかけになった。

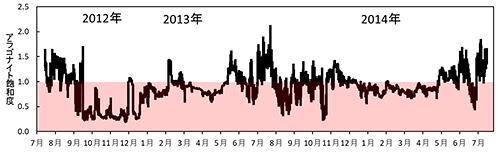

さらに、川合さんらは2016年、太平洋の海水が北極海に流れ込んだ場所にあるチャクチ海の海底近くで、かなりの長期にわたって「未飽和」の状態が続いていることを明らかにした。2012年夏から2014年夏までのデータをもとに計算した結果、海水に溶けやすい「アラゴナイト」というタイプの炭酸カルシウムで殻を作る場合、1年のうち8か月前後も「未飽和」の状態になっていたのだ。二酸化炭素の排出削減に努めなければ、今世紀の半ば過ぎには、チャクチ海ではほぼ1年を通じてこの状態が続くことになるという。

この事実が分かって、新たな謎も生まれた。こんなチャクチ海の海底に、二枚貝が大量に生息していることだ。しかも、まだ成長段階にある小さめの貝も含まれていた。「未飽和」のため殻を正常に作れるはずのない環境で、二枚貝がふつうに生きていたのだ。なぜなのかは、まだ分からない。「東京湾の海水も、50年後にはこのような状態になりそうだ。あちこちの海でこれから起きそうなことが、チャクチ海ではすでに現実になっている。地球の将来をいま見ることができるのも、北極研究がもつ大きな意義だ」と川合さんは話す。

北極海の海氷が減れば船の航行が可能になると世界が注目しているが、その海氷がどれくらい減っていくのかさえ、じつは、まだきちんと予測できていない。また、夏から秋にかけての海氷の減少と日本の厳冬との関係が、最近になって崩れてきているともいわれている。なにか新しい状況が生まれているのかもしれない。AMAPの親組織である「北極評議会」では、日本はオブザーバーにすぎないが、「日本は科学研究を通じて、北極評議会にも貢献できる」と菊地さんは言う。

北極域の科学は、未知の領域が多く残る注目のフィールドだ。小さな派生的研究ではなく、世界の地球科学に貢献できる根本的な発見が科学者を待っているのかもしれない。

関連リンク