2011年3月11日。東日本大震災のあの日、深い海の底では一体何が起きていたのか。13年あまりが経過した2024年の約3カ月間、大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震を調査する大規模な国際プロジェクトが宮城県沖で行われていた。海底掘削のために研究航海していたのは、地球深部探査船「ちきゅう」。筆者は11月16日から12月2日までの17日間、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の一員として乗船させてもらった。研究の最前線をこの目で見て、現場で感じた一部をお伝えしたい。

震源は今どれぐらいの力をためているのか

ちきゅうは、JAMSTECが運用する科学調査船だ。洋上から海底に穴を掘り、その下にある地層から泥や岩石などの試料(コアサンプル)を採取する。それを分析することで、地震メカニズムの解明のほか、地球の環境や海洋変動の仕組み、海底下に広がる生命圏を探ることが目的だ。

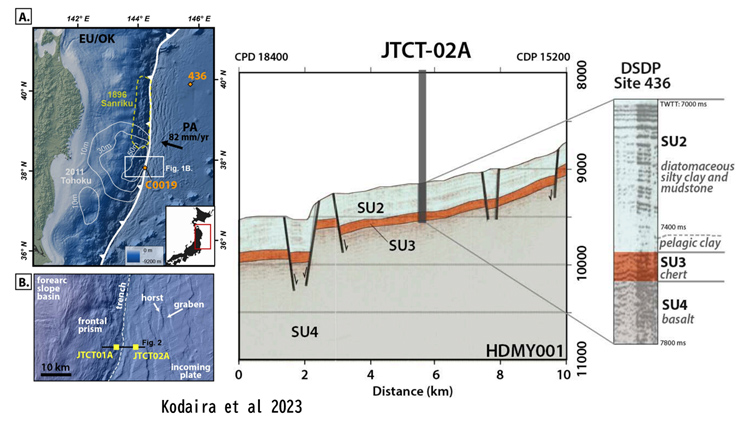

昨年9月6日から12月20日までの間、JAMSTECを中心としたチームがちきゅうで行っていたプロジェクトは、「日本海溝巨大地震・津波発生過程の時空間変化の追跡(国際深海科学掘削計画第405次研究航海、通称:JTRACK=ジェイトラック)」における掘削作業。地震発生から13年経った今(調査時)、東北地方太平洋沖地震の震源断層のひずみがどれくらいの力をためているのか。断層やその周辺環境はどのような構造なのかを調査・研究することが狙いだった。私はJTRACKのアウトリーチオフィサー(情報発信担当)として参加した。

船の巨大さと「やぐら」の高さに圧倒される

約3カ月の航海中、私のように途中で乗船するメンバーはヘリコプターでちきゅうへ向かうことになる。今回の調査は同じ場所を深く掘り続ける必要があるため、掘削作業やその準備が24時間体制で行われており、航海中に陸へ寄港することができないからだ。

乗船日の早朝、天気は良好。少しの緊張と不安感、そして多くの高揚感を胸に、宮城県のヘリポートからちきゅうへと向かった。ヘリコプターは、飛行機よりも機体の揺れや傾きが身体へダイレクトに伝わる。離陸すると陸地はあっという間に見えなくなった。それから約1時間後、宮城県沖約200キロメートルの日本海溝付近に停泊するちきゅうへと到着した。

乗船すると、まずは全長250メートルに及ぶ船の巨大さに圧倒された。ちきゅうの特徴の1つである青い掘削やぐらも船底から約130メートルの高さがあり、30階建てのビルに相当する。デッキから見上げると首が痛くなるくらいだ。

そんなちきゅうの船内は国際色豊か。米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、オーストラリア、フィリピン、中国、インドなどさまざまな国の人々が乗船しており、船の大きさと相まって小さな島国に来たような気分になった。JTRACKはそれだけ大規模な国際プロジェクトなのだ。

ドリルパイプで深さ7900メートルを目指す

作業を大まかに説明すると、船上から海底に向けて管(ドリルパイプ)を下ろすことから始まる。ドリルパイプの先端には中心に穴が開いた「コアビット」というツールが付いており、コアビットは中心部分の岩石を円柱状に残しながら、地層を削る。この残された円柱状の岩石がコアサンプルだ。コアサンプルは、ドリルパイプの中に通した「コアバレル」というツールに収められて、船上まで引き揚げられる。

今回の研究航海のある局面では、水深6897.5メートルの海底から、さらに980メートルの深さまで掘削。ドリルパイプの長さは世界最高記録の7906メートルにも及んだ。

日本海溝付近では、海側のプレート(太平洋プレート)が陸側のプレートの下へ毎年8.2センチメートルほど沈み込んでいる。これが約100年に一度、三陸沿岸に大きな被害を及ぼしてきた巨大地震や津波の原因だ。

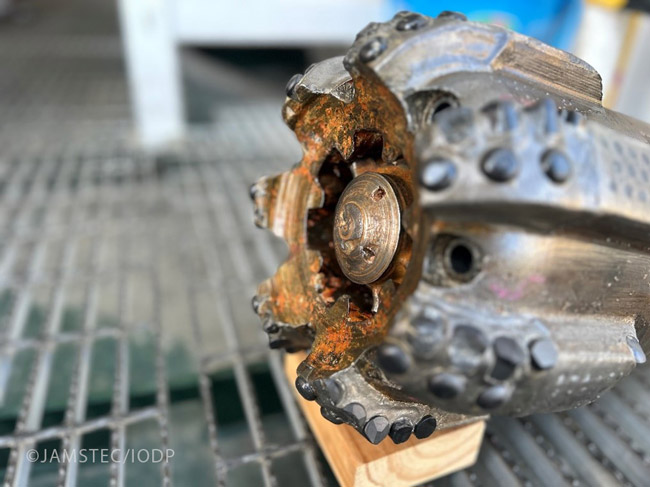

硬い層と戦った“同志”を労る

陸側のプレートに沈み込む前の太平洋プレートを掘削していた11月下旬のこと。「チャート層」と呼ばれる非常に硬い層に挑戦していたところ、ある深度から下に進まなくなってしまった。コアビットを引き揚げて原因を確認すると、先端がえぐれるように削れてしまっていたのだ。

甲板にコアビットが引き揚げられると、周囲に多くの乗船者が集まってきた。「こんなのは見たことがない」と、長年ちきゅうの研究航海に携わっている関係者でさえも驚きを隠せないようだった。ただ、あまり悲観している様子はない。「よくやった!」と声をかけ、長時間硬い層と戦ったコアビットを労っていた。たとえ道具であっても、スタッフにとってはともに未知の存在へと挑む“同志”のような存在なのだろう。

コアビットは鋼鉄などで作られており、非常に硬い。しかし、地球深部はそれ以上に硬く、経験豊富な関係者の想定すらも悠々と超えてくる存在なのだ。地球という惑星の巨大さ、奥深さを改めて感じる出来事であった。

「コア・オン・デッキ!」 ここが研究の最前線

数日後、コアビットを取り換えて、再度コアサンプル採取に挑戦した。掘削作業を続けることさらに数日。ついに、皆が待ちわびたアナウンスが船内をこだまする。

「コア・オン・デッキ!」

7850メートルまで伸ばしたドリルパイプを通じて、海底からコアサンプルが船上に上がってきた合図だ。

引き揚げられる瞬間を見ようと、私は急いで作業着を着用し、掘削作業エリアに向かった。掘削作業員が泥まみれになりながら、海底から引き揚げられてきたコアバレルの処理を行う。中にコアサンプルは含まれているのか、現場責任者らが急いでパイプの中を覗き込む。緊張感のあった顔は、一瞬にして高揚した表情へと変わった。

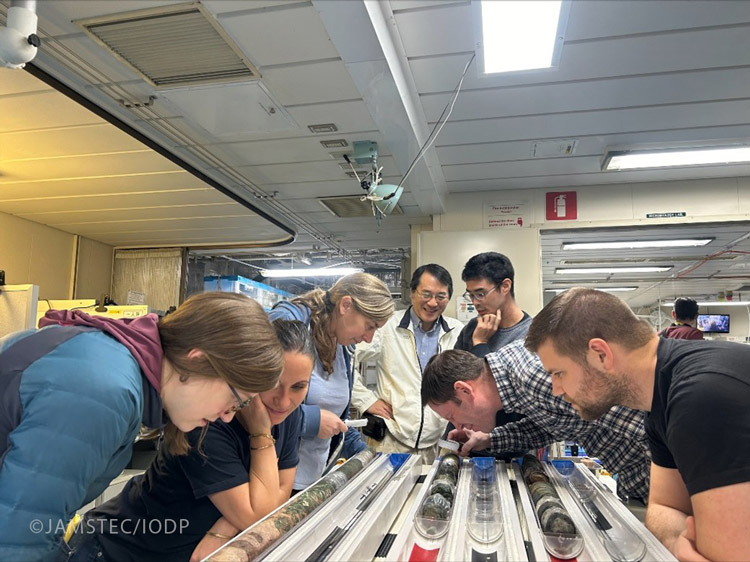

研究者やラボテクニシャンなどが、試料の処理をする甲板上のコアカッティングエリアに続々と集まってきた。そしてついに、コアサンプルが研究者たちの目の前に到着すると、「おお!」「すごい!」と次々に歓声が上がった。喜びを表現する人、試料に額が付きそうなほど観察する人、さっそく研究者同士で議論をしている人、さまざまだ。

「まさに、ここが研究の最前線だ」

沸き立つ船上と発熱する議論を聞きながら、私は高鳴る鼓動を感じていた。

さまざまな困難を乗り越え、ようやく手に入れることができた地球のタイムカプセルであるコアサンプル。これを分析・研究することで、東北地方太平洋沖地震の詳細な発生状況が解明できるかもしれない。

今の地震に関する通説では、太平洋プレートに強くくっついた陸側プレートが引きずり込まれてひずみ、そのひずみが限界に達すると起きるとされる。深い海のさらに奥深くから掘り出された泥や岩石は、その通説を塗り替える可能性を持つ、かけがえのない証拠となるのだ。

「人の力」が支える航海とミッション

今回乗船して感じたことは、どんなに先端技術が用いられていても、それを動かし支えるのは「人の力」だということだ。掘削作業を行う人、船を動かす人、機器を整備する人、健康を支える看護師や毎日の食事を作る司厨員―船上はもちろん、陸上でも多くのメンバーがサポート体制に入っていた。

ちきゅうの航海は、多くの人々の努力と協力によって支えられていた。それぞれが自分の専門性を最大限に生かしながら、目標を達成するため、全員が諦めず同じ方向に向かって進んでいる。この多職種の連携があるからこそ、複雑で壮大なミッションも実現可能になるのだ。航海に関わる全ての人たちの努力が、「地球科学」を未来へと進める原動力になっているのだと感じた。

1000年に一度のテーマ、調査は今後も続く

今、私たちが知っている地震の常識は、そうした多くの人の積み重ねの上に成り立っている。そしてこれから先、深い海の底に刻まれたコアサンプルという「地球」と向き合うことで新たな発見が生まれ、今日の常識もまた塗り替えられていくだろう。

JTRACK共同首席研究者を務める小平秀一さん(JAMSTEC理事)は、このプロジェクトを「1000年に一度と言われる変動現象に立ち会っている今に生きる地球科学者にしかできないテーマ」だと語っていた。

時を経て再び訪れるであろう巨大地震に人類が立ち向かうため、コアサンプルの分析をはじめとした地震の調査は今後も続いていく。航海の成果が実を結び、私たちの生活を支えてくれるのはもう少し先の未来かもしれない。しかし、今を生きる皆さんも、後世に向けてJTRACKの活動を応援していただけたら、関わった一人として嬉しく思う。

関連リンク

- JTRACKホームページ

- JAMSTEC地球深部探査船「ちきゅう」

- 日本科学未来館科学コミュニケーターブログ「「ちきゅう」の上からこんにちは~SC三浦の航海日誌#3~「ちきゅう」の歩き方」