2024年大河ドラマの主人公・紫式部ゆかりの地として注目を集めた石山寺からほど近い滋賀大学大津キャンパスで昨年12月8日、「サイエンスアゴラin滋賀『どうなる?どうする!?教育DX』」が開催された。教育分野にもデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せる一方で、課題も多い。未来の教育はどうなるのか。近江の人々が培ってきた「三方よし」をヒントに、「実践編」「俯瞰(ふかん)編」として活発な議論が交わされた。

ELSIとRRIに近江商人の理念を重ねる

イベントを主催したのは滋賀大学。科学技術振興機構(JST)が共催し、大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)も協力した。当日参加したのは教員や学生、自治体職員、企業の関係者など約90人。

開会にあたって、滋賀大学教育学部教授の加納圭さんより、趣旨説明があった。急速に進展する教育DXの推進に伴い不可避となる、「倫理的・法的・社会的課題(ELSI)」と「責任ある研究イノベーション(RRI)」。加納さんは欧州発のこうした概念に、近江商人の「三方よし」の理念を重ねる。買い手よし、売り手よし、世間よしという、世の中にまで目を向けて持続可能な社会を目指す考え方が、古来より滋賀の地では育まれてきた。その場所で、これからの教育のあり方を考える一日にしたいという思いが、イベントの背景に込められている。

「やってみなはれ」の精神が実践でのマインドセットに

第1部の前半は、「実践編」として、産・学・官それぞれの立場で教育DXの現場に関わっている登壇者から、取り組みの事例が紹介された。

1人目は、教育分野の情報化を推進する任意団体「ICT CONNECT 21」フェローの石坂芳実さん。石坂さんは、GIGAスクール構想により1人1台端末の環境が整備された一方、新たに浮き彫りになった課題として不登校や発達障害、生徒間の学力差があると指摘。対応が求められる中、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の統合が重要なポイントとなると述べた。

2人目の京都市立西京高等学校教諭の木村和人さんは「AI(人工知能)を疑問視するあまり従来型の指導を続けることは、10年後、20年後にむしろリスクになるのではないか」と問題提起。AIの積極的な活用を通じて、生徒の学力だけでなく自己表現力を高めることも重視する。自らも京都大学が開発した英作文学習用AIを授業に導入していることを引き合いに、少子化などの社会的背景を踏まえ、AIの活用は教師の業務負担軽減と個別教育の実現に不可欠だと語った。

3人目は草津市教育委員会事務局学校政策推進課の原田真弓さん。滋賀県第2の都市である草津市独自の取り組みとして、原田さんは「草津市学校教育情報化推進計画」に掲げられた4つの基本目標を紹介。具体的な施策として、学習eポートフォリオや協働学習ソフト、AIドリルなどが導入されている。一方で定められた年間計画をこなしながら急激な技術進歩に教育現場が対応するのは容易ではなく、ツールを導入する際には配慮が必要になることを課題として挙げた。

パネルディスカッションでは京都大学総合博物館准教授の塩瀬隆之さんをモデレーターに迎え、3人の登壇者から教育DX推進における主な課題として「制度や法律の硬直性」「現場のマインドセット変革の必要性」「最終目標の不明確さ」などが指摘された。これらの課題に対しては、失敗を恐れず楽しみながら挑戦する姿勢を持つこと、試行錯誤を通じて課題解決に取り組む意識を醸成すること、そしてデジタル化による業務時間削減効果を具体的に示すことが重要だと一同は口を揃える。石坂さんが述べた、柔軟に小さな試行錯誤を繰り返すソフトウェア開発業界の「アジャイル」的な考え方と、関西ならではの「やってみなはれ」の精神は、実践における有用なマインドセットとなり得るだろう。

複数領域の科学知見を俯瞰した「社会技術」の推進が必要

第1部の後半は「俯瞰編」として、3人の登壇者の調査研究等を通じた論理的な観点から話題提供が行われた。その後、南山大学国際教養学部教授である神崎宣次さんをモデレーターとして、3人によるパネルディスカッションが開催された。

後半の1人目は情報通信研究機構GPAI東京専門家支援センター長の原山優子さん。原山さんは、AIが新たな学びの形を実現する可能性を持つ一方、生徒の主体性育成、教師の役割変化、学校の存在意義といった根本的な課題の浮上を指摘した。これらを両面で捉え、議論を重ねていくことの重要性を強調した。

2人目として大阪大学ELSIセンターでセンター長を務める岸本充生さんは「社会技術」の重要性を述べた。社会技術とは自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して俯瞰した新たな社会システムを構築していくための技術のこと。新技術の社会実装における技術的可能性と社会的許容性の間にあるギャップを埋めるために、社会技術の推進が必要だと主張した。

3人目の大阪大学ELSIセンター特任研究員の若林魁人さんは、世界各国の教育DXの取り組みを比較しながら、日本の課題を浮き彫りにした。特に、欧米諸国との違いについて、「EU(欧州連合)や米国では、国が主導するのか、民間が主導するのかについて明確なスタンスがあるが、日本ではその点が曖昧である」と指摘。教育データの蓄積と同時に、データ保護の具体的方策を示すことが必要と提案し、話題提供を締めくくった。

パネルディスカッションではまず、テクノロジーを用いて教育を支援する仕組みやサービス「EdTech(エドテック)」の概念が浸透するのに伴い、中身を考えることを省略して「空言葉」になっていく形骸化への懸念が示された。一方で、AIの活用を突き詰めていくことで、「先生って何?」「学校って何?」という根本的な問いに戻り、AIが教育の本質を再考する機会を提供していると、期待を込めた発言も。さらには技術革新への対応には、社会的価値観の構築が不可欠であると訴えた。AIやEdTechの導入に際して、席上の議論では規制を先行させるべきか、実践を優先するべきかで明確な結論には至らなかったが、AI時代の教育を考える上で、継続的な対話の必要性が確認された。

ラジオ番組形式で世界の教育DXを伝えるトークショー

第2部の対話イベントは、2つの会場を自由に行き来できる形で実施された。1つ目の会場では、「RADIO ELSI『世界のEdTechから』」と題した、ラジオ番組形式でのトークショーを開催。先ほど登壇した若林さんがDJを務め、ゲストが入れ替わりながら、さまざまな国の教育DXの現状と課題について報告が行われた。

2013年頃から電子連絡帳やタブレットを導入するなど、教育DXを積極的に推進してきたフィンランド。ユヴァスキュラ大学フィンランド国立教育研究所の矢田匠さんは同国の特筆すべき点として、1970年代の教育改革以降、インクルーシブ(包摂的)教育を重視し、特別支援教育におけるICT活用で世界をリードしていることを取り上げた。

滋賀大学教育学系准教授の藤村裕子さんは、米国では企業の教育現場への参入が容認されていることを紹介。プライバシー保護のため「プレッジ(公約)」制度を導入し、企業が自主的にデータ保護を宣言、可視化する仕組みを構築しているという。また生徒それぞれが異なるアプリや学習方法を選択できる柔軟な教育環境が優れているとした。

オーストラリア国立大学客員研究員も兼任する加納さんは同国の事例として、デジタルツールの使用に関して厳格なオプトイン(事前同意)制度を採用していることに言及。全てのアプリには詳細な説明書が付属し、保護者の同意なしには使用できない。生徒の主体性を重視している点も特徴で、学習方法の選択や授業参加についても本人の意思決定を尊重しているという。

加えて加納さんは、神崎さんが話題提供した経済開発協力機構(OECD)グローバルフォーラムにも言及。教育現場が「AIを使いこなす教師」「AIそのもの」「AIを使わない教師」の3層に分かれていく可能性が指摘されているという。特に、AIを使いこなす教師の育成が重要視され、新たな教育改革の方向性が示されたそうだ。

認識力や学力差への対応策なども議論

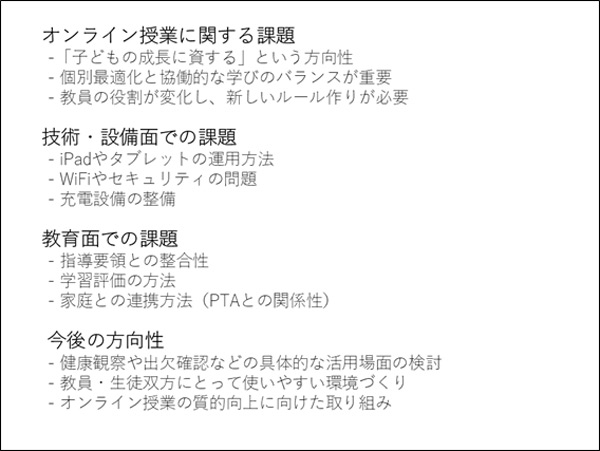

もう一つの会場では、ラウンドテーブル形式でのグループ対話が行われた。ファシリテーターは、パブリックコメント普及協会の吉岡久恵さんと野添幹雄さん。教育のデジタル化が進む中、デバイスや運用方法、教育現場での課題から教育の本質的な問題まで、幅広い観点で議論が行われた。

学習環境そのものが変化し、デジタル教材の活用や教室での学び方が進化する一方で、認識力や学力差への影響といった懸念への対応策などについて、盛んに意見が交わされた。

みんなで考え、対話を重ねていく大切さを共有

今回のイベントではAI時代における教育の在り方について、実践的な事例や国際的視点、そしてELSIを踏まえた多角的な議論が全体を通じて行われた。教育DX実現のヒントとして述べられた「三方よし」の理念をはじめ、滋賀県はもとより今後の日本の教育政策や現場の実践に向けた重要な示唆が得られる内容だったといえるだろう。

参加者が快適に議論できるよう、カフェのような雰囲気づくりや子供連れの参加者への配慮が行われていた点も「三方よし」を体現する特筆すべき特徴だった。この取り組みは、分野を問わずシンポジウムなどの開催時に取り入れるべき有用な試みといえる。

生成AIの普及など技術進化の変動期を迎えている現在、教育DXも、その可能性と課題の双方が加速度的に広がっている。教育現場だけでなく社会全体で取り組み、「すべての人が当事者であるというスタンスから考え、対話を重ねていく」ことの大切さが共有された1日であった。

◇2月28日追記

本文の一部を訂正しました。

画像17キャプション)

誤 子どもたちもオーストラリアの学校に通っているという加納さん

正 子どもがオーストラリアの学校に通っているという加納さん

18段落目)

誤 加えて、神崎さんが話題提供した経済開発協力機構(OECD)グローバルフォーラムでは、教育現場が「AIを使いこなす教師」「AIそのもの」「AIを使わない教師」の3層に分かれていく可能性が指摘されているという。

正 加えて加納さんは、神崎さんが話題提供した経済開発協力機構(OECD)グローバルフォーラムにも言及。教育現場が「AIを使いこなす教師」「AIそのもの」「AIを使わない教師」の3層に分かれていく可能性が指摘されているという。

画像18キャプション)

誤 特設のラジオブースはすべて若林さんの手作り

正 特設のラジオブースは若林さんのプロデュース

画像21キャプション)

誤 滋賀大学の学生も記録係として白熱した議論をサポート

正 大阪大学の学生も記録係として白熱した議論をサポート

関連リンク

- 滋賀大学「サイエンスアゴラin滋賀「どうなる?どうする!?教育DX」開催案内」

- JST社会技術開発センター・科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題 (ELSI) への包括的実践研究開発プログラム「教育データ利活用EdTech(エドテック)のELSI対応方策の確立とRRI実践」

- 大阪大学社会技術共創研究センター・共創研究プロジェクト「教育データ利活用EdTech(エドテック)のELSI対応方策の確立とRRI実践」