北極は最果ての地であり、厚い氷に覆われた海であり、冬は太陽が昇らず猛吹雪が続く。さらに近年は地球温暖化の影響が著しく、ホッキョクグマなど生き物の生存も脅かされている——。過酷なイメージの強い北極だが、どうやらそれはほんの一面に過ぎないようだ。

意外な北極に出会ったのは、10月26・27日に開催された「サイエンスアゴラ2024」(科学技術振興機構=JST=主催)。メイン会場のテレコムセンタービルを巡っているときに、美しい風景写真と巨大な地図、そして楽しそうな雰囲気に引き寄せられてたどり着いたのが、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)ブースである。

「今、北極では何が起こっている?」「なぜ北極に注目するのか?」といったテーマの展示パネルに囲まれたブース内では、北極海の海氷の実物や見慣れない機器が展示されただけではなく、若手研究者4人による4つのアツいサイエンストークが開かれた。

北極の温暖化と寒冷化の謎が解けた!

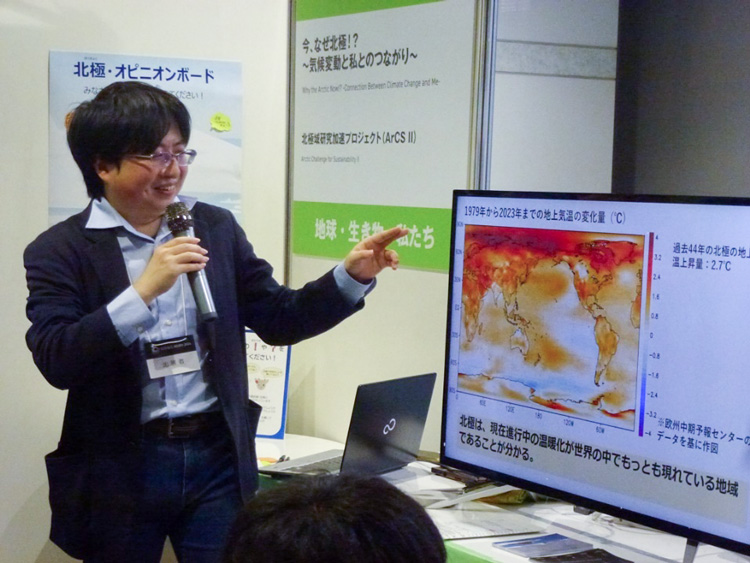

「激動する北極の気候」と題して講演したのは、国立極地研究所/気象庁気象研究所の相澤拓郎さん。スーパーコンピューター上に地球を再現した「地球システムモデル」を用いて、北極の気候予測や気候変動を研究している。

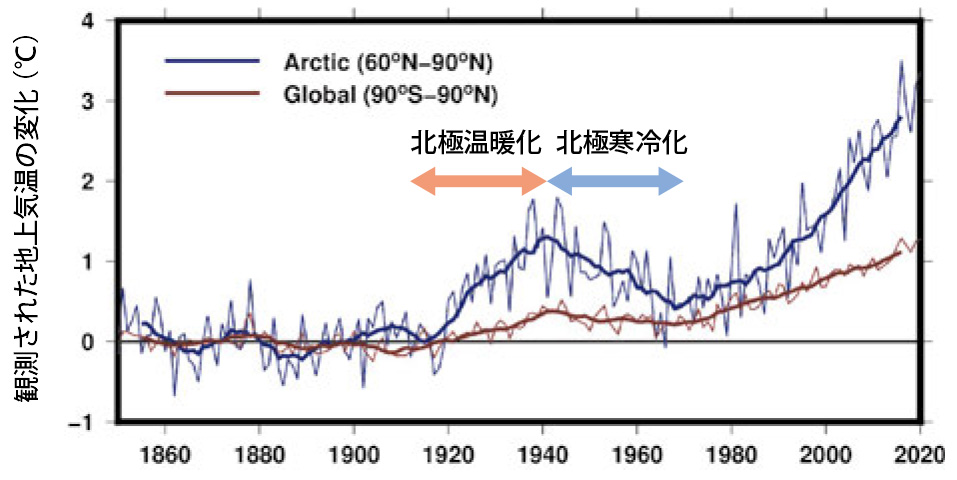

北極では、日本の約3倍の速さで温暖化が進行しているという。主な原因とされているのが温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)やメタンだ。ところが、そこには大きな謎が2つあると相澤さんは指摘する。

20世紀前半は、大気中の温室効果ガスがさほど多くなかったにもかかわらず温暖化は進んだ。一方20世紀中頃は、欧米の重工業発展に伴いCO2が増え続ける中で寒冷化したという。それは一体なぜか。

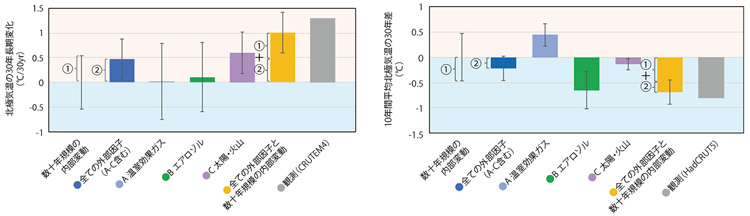

地球システムモデルで20世紀の北極を再現し、温暖化と寒冷化の原因を探ると、1911〜40年の温暖化は、太陽と火山の活動、大気・海・陸の相互作用で生じる内部変動が原因だと明らかになった。この時期は、人為起源の影響は相対的に小さい。

一方、1940〜70年の寒冷化は、内部変動に加えて、人間活動によって排出される二酸化硫黄が大気中で酸化した、硫酸塩エアロゾルの増加に起因すると考えられるそうだ。なぜなら、硫酸塩エアロゾルは太陽光を散乱して地球を冷却するからだという。

20世紀の北極では、現在とは少し異なる要因で温暖化と寒冷化が起きていた。この謎の解明から、さらに気候変動と気候予測の研究が深まり、地球温暖化への新たな手立てが見えてくるのかもしれない。

北極に生きるツボカビが氷河の融解を止めるのか

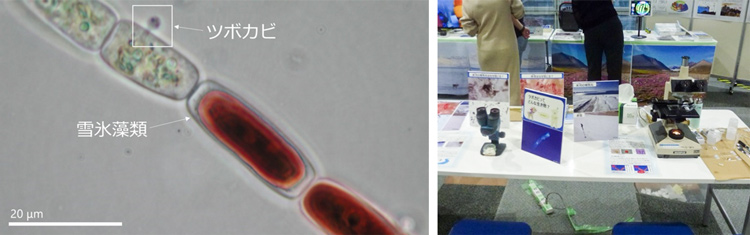

赤い雪を見たことがあるだろうか。「赤雪(あかゆき)」と呼ばれ、雪氷藻類という微生物の繁殖によって起こる現象である。そして、氷河を解かす原因になるともいわれている。赤雪の実物を見せながら説明してくれたのは、千葉大学の小林綺乃さん。「氷河上で生きる微生物」を主題に講演した。

小林さんの主な研究対象は「ツボカビ」。雪氷藻類のほか、カエルやコケ、プランクトンなどに寄生する菌類で、北極で加速している氷河の融解を止められるかもしれないと、最近注目を集めているという。では、なぜ「ツボカビが氷河を救う」のだろうか。その理由は、雪氷藻類などの宿主に寄生し死に至らしめることで、繁殖を抑制できると考えられるからだ。

小林さんが米アラスカ州グルカナ氷河で実施した調査では、ツボカビの生息場所と感染率が明らかになった。氷河を解かす原因といわれている「クリオコナイト」。これはシアノバクテリア(光合成を行う細菌)や鉱物の粒子からなる塊で、黒色ゆえに太陽光を吸収して氷河を解かしてしまう。そこにできる水たまりが「クリオコナイトホール」であり、そこにツボカビはいたのだ。クリオコナイトへの感染率は20%だったといい、氷河の融解を止めることが期待されている。

ツボカビは珍しい微生物ではない。ところが、氷河に生きるツボカビはまだ解明が進んでいないという。今後の研究から目が離せない。

北極海の泥に眠る小さなタネが生き物の暮らしを支えている

サイエンストーク目当ての来場者が集まり始めると、北極ブースはよりにぎやかになる。2日目も大盛況の中、登壇したのは、海洋研究開発機構の深井悠里さん。1カ月ほど前まで、海洋地球研究船「みらい」に乗って北極海観測航海に参加していたといい、写真を示しながら船内での生活や食事について話してくれた。

深井さんの講演テーマは「北極海の泥に眠る小さなタネ」。氷に覆われた北極海には、どんなタネが埋まっているのだろうか。そして、それは芽吹くのだろうか。

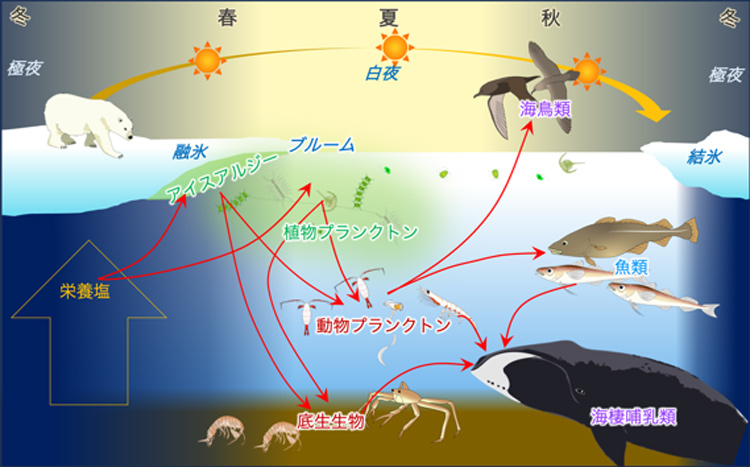

ホッキョクグマ、セイウチ、シャチ、コククジラ、アゴヒゲアザラシ、エトピリカ―北極海には想像以上に多くの生物が暮らしている。その生態系を支えているのが、植物プランクトンだ。髪の毛の太さよりも小さい生物ながら、海中での光合成の90%以上を担っているという。

もちろん陸上の植物と同じく、光合成には光と栄養が必要だ。冬、太陽がほとんど昇らない極夜では光合成ができないため、暗い海の中は栄養の貯蔵庫と化す。そして春、海氷が解けて海中に太陽光が差し込むようになると、植物プランクトンは満を持して大増殖する。その一部が海底へと沈み、泥の中で眠りにつく。それが深井さんのいう「タネ」であり、正体は休眠期細胞である。海底に光は届かないが、水深50m程度の浅い海では泥が巻き上げられたり、海氷に取り込まれたりすることによってタネに光が当たり、発芽する可能性もあるという。

深井さんによると、海氷の変化によって、植物プランクトンの大増殖のタイミングや繁茂する種類も変わるそうだ。そのとき、北極海の生き物たちの暮らしはどう変わっていくのだろう。泥に眠る小さなタネと海洋生態系への興味がかき立てられる講演だった。

飛行機のコックピットで大気を採取して地球を診察する

地球温暖化の原因といわれている温室効果ガスの測定に、私たちも普段利用する旅客機が使われていることはご存知だろうか。「飛行機から診る北極上空の温室効果ガス」と題して講演したのは、気象庁気象研究所の藤田遼さん。10日前に大気採取の旅から帰ってきたばかりだという。

日本での飛行機を利用した大気観測の歴史は長い。1979年、東北大学と日本航空(JAL、当時は東亜国内航空)の協業が始まりだ(現在も継続中)。国際線の定期旅客便による上空での緯度別大気観測は、世界初の試みだった。1993年には、その後藤田さんも在籍することになる気象庁気象研究所とJALが中心となった観測が始まり、2005年には国立環境研究所などが加わった5団体による「CONTRAILプロジェクト」へと発展している。

では、実際にどのように大気を観測するのか。CONTRAILの観測手法の一つである手動大気採取は、飛行機が離陸して水平飛行に入る頃、コックピットに搭乗した研究者が室内天井の空気吹出口から外気を取り込んで採取していく。着陸後はすぐに研究所に運び込み、分析するという。

長年の観測から明らかになっているのは、大気中のCO2が増えている主な原因が化石燃料の大量消費であることと、夏は植物の光合成が活発になりCO2が減少すること。北極のCO2の季節変化は、高緯度地域の陸上植物の影響で低緯度地域に比べて大きく、2カ月ほど早く低下すること。そして、メタン濃度は対流圏・成層圏ともに増え続けていること。

藤田さんによると「飛行機は空飛ぶ実験室で、研究者は地球のお医者さん」。これからも上空10キロメートルから診察を続け、地球の治療法を探っていく。

身近な北極が、地球のより良い未来を考えるきっかけになる

北極ブースを企画した国立極地研究所の毛利亮子さんの話では「北極は遠すぎるから身近には感じられない」と言う人が少なくないそうだ。ところが「日本から距離は、北極点もハワイもほぼ同じ」だという。そう聞くと、急に身近に感じられるのではないだろうか。

気候変動の観点からも日本と北極は無関係ではいられない。東京より北極に近い北海道に住む私にとってはなおさらだ。4つの研究が、日本と北極、人と地球のより良い未来を考えるきっかけになることを期待したい。

関連リンク