近年、iPS細胞やES細胞に関する研究が進んでいる。そうした多能性幹細胞から、人体を構成する末端細胞にとどまらず、人間の脳組織である「脳オルガノイド」も作られている。2023年、脳オルガノイドを法的に「人」と見なせるかという論文を広島大学などの研究グループが発表した。若手の生命倫理学者の観点からの問いかけだ。同じく若手の法学者はこれにどんな観点で答えただろうか。

海外では倫理が議論される一方で開発競争が激化

オルガノイドとは試験管内やシャーレ上で多能性幹細胞を培養し、自発的な複製と分化を誘導して得られる3次元の構造体だ。「臓器(organ)のようなもの」という意味でオルガノイド(organoid)と命名された。脳オルガノイドは脳に似た3次元組織だが、現在のところ人間の脳のような複雑な機能を持つとは考えられていない。

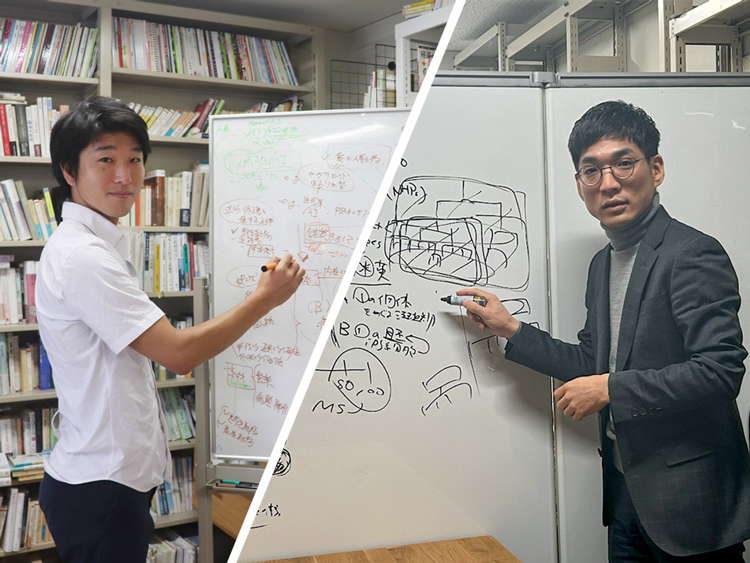

広島大学大学院人間社会科学研究科の澤井努准教授(生命倫理学)の研究グループは、2023年3、4、10月と立て続けに脳オルガノイドに関する論文を発表した。その一つが「脳オルガノイドは法的に人と見なせるのか?」というものだ。澤井准教授は京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)連携研究者でもある。

澤井准教授によると、脳オルガノイドの研究について、海外では倫理的課題が盛んに議論される一方で、開発競争が激化している。オーストラリアのスタートアップ企業はコンピューターを神経細胞に電極で接続した計算システムをつくった。また、脳オルガノイドに電気刺激を与えると赤ちゃんと同じような脳波が見られたという報告もある。複雑な神経活動をしていることもあり、脳オルガノイドは意識を持つのかどうかという問題が以前から議論されてきた。

「産まれて」いなければ生きる権利はないのか

科学者の間では脳オルガノイドが意識を持つのはまだ先と考えられている。しかし、「現在の脳オルガノイドが意識を持つと言える理論は有り得る」「仮に脳オルガノイドが意識を持っていたとしたら、それは倫理的・法的配慮の根拠になるのか」「高度な認知機能があればヒトと見なしてもよいのでは」「ChatGPTのようなAIの議論も脳オルガノイドの議論と関係するのか」など、様々な問いが既に挙がっている。

澤井准教授は「脳オルガノイドが高次の認知機能を持たなくても法的保護の対象になる場合がある」と結論づけた。他方で、「物事の定義を決める法律の世界で、この結論がどう受け止められるのか」ということにも関心があった。

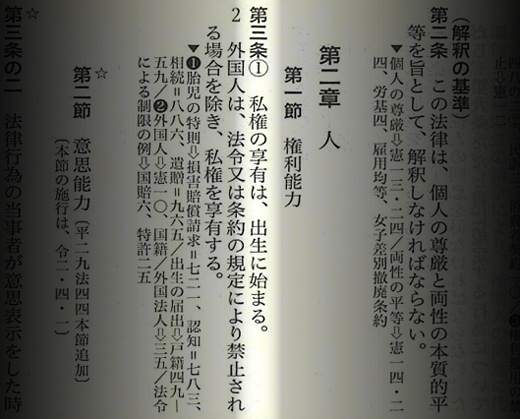

民法は第3条1項で「私権の享有は、出生に始まる」と定める。この文章をそのまま解釈すると、脳オルガノイドは「産まれて」ないから生きていくのに必要な様々な権利がないことになる。だが、母体胎児外科手術といわれる「子宮を切開して胎児に手術をしてから体内に戻す」といった高度な医療では、子宮を開いた時点で体外に出てきているのに、分娩後ではないから出生とは見なされない。高度医療のもとでは、子の権利の扱いに困る。科学技術の進歩に伴い、出生やヒトの定義を再考すべきでは、と澤井准教授は投げかけた。

ルールを変えようというアクションは重要

この投げられたボールを受け止める法学者を探した。数人の候補に取材を断られた末に出会ったのが、東京大学大学院情報学環・学際情報学府の永石尚也准教授(法哲学)だ。永石准教授は科学技術の進歩が「出生」や「人」の定義を変える可能性があることに同意した上で、こう述べた。「確かに脳オルガノイドや胎児が何らかの法的保護に値することは疑いがない。しかしより重要なのは、生物学的なヒト属に限った話ではないが、現行法では、法的保護に値する対象やその程度はバリエーションに富んでいる。そのため、単純に法的な主体としての『人』と見なすことにはつながらない」。

元々、永石准教授は医療事故や医療倫理の研究をしており、科学ともなじみが深い法学者だ。永石准教授はゲノム医療に関する法律や、臓器移植法の立法の際にも、今回の「何がヒトで、生と死の分け目はどこか」「科学的な発見や技術的進展がどこまで人間の尊厳や倫理に関わる領域に踏み込んで良いのか」が議論されてきたと振り返る。今回の脳オルガノイドについても、細胞研究の発展に沿って「今あるルールを、研究者や市民にとってより望ましいものへと変えようというアクションは重要。法制度を含む広い議論を巻き起こす必要は間違いなくあるだろう」とした。

「痛み」と「意識」を基準に考える

では、どういう基準を満たせば脳オルガノイドも「人」といえそうだろうか。永石准教授は、科学の研究成果によってどういう相互作用が私たちとその対象との間で生じるかが重要だという。「仮に錯覚であったとしても、人々から見てその対象を自分たちの一員(同胞)として大切にしたいと思えるかが『人』としての基準になりうる。棄損してはならない価値が人々にとって見いだせたときに、モノは単なるモノではなく大切なモノになる」と非常に哲学的な答えが返ってきた。

具体的には、ある動物が野生で生きている場合は単なる自然の一部でしかなく、実験室や食肉工場においてはそこでの利用目的で取り扱われる。だが、ペットとして飼われることで「人間にとっての同胞としての価値が生じ、まるで家族のように扱われる」こともあるといった具合だ。

永石准教授は澤井准教授の指摘について、「これから先、人々の間でのコミュニケーションにおいて『痛み』や『意識』を備えたものとして受け入れられるような脳オルガノイドが生みだされ、さらに社会に位置付けられれば、自分たちの同胞としての『人』としての価値を社会が見いだし、脳オルガノイドもまた『人』だといえる日が来るかもしれない。しかし今の段階ではヒトの臓器がそうであるように、それ自体として独立した『人』としてみられる素地が整っているわけではない」と結論づける。

つまり、永石准教授は「痛みと意識」という2点を基準として考えることを提唱している。ただし、脳波や電気信号などの外的に観察可能な現象は、ある程度複雑な電子回路でも同等なものが生じうるため、「痛み」や「意識」そのものとはいえない。まずは、「人」として取り扱うことの意義や法的な効果から考えてみるとよいのでは、と応じた。

自然・人文・社会科学の知見を総合したい

これから科学技術が発達すれば、新たな法律ができるかもしれない。その際、「新たなモノに権利を付与することでどういう社会を構想し、望ましい制度を構築するのかというビジョンが大切。権利主体の拡大を主張することで、相対する利益が害されていないかを鑑みることも重要」という。

現在、生殖医療の向上によりやむを得ず受精卵の胚を廃棄することは行われている。人体の基礎となるものにもかかわらず、だ。「堕胎や胚の廃棄が認められている現状の中で、脳オルガノイドのみを『人』とするのはバランスと安定性を欠いている」とする。

科学者が日々、法やガイドラインを守りながら研究を進めていることに対して永石准教授は敬意を示しつつ、「現象としてのヒトの解明を目指す自然科学と、人間にとって『人』とは何かを解明する人文科学、その両者を制度に位置付ける社会科学の3つの知見を総合したい」と、法律の世界が大切にしてきた考え方を基に科学の枠にとらわれない今後の在り方を提言した。

新たな視点は「共同体の価値観に依存する」

これらの分析に対し、澤井准教授は「永石先生の『棄損してはならない価値が人にとって見いだせたときに、モノは単なるモノではなく大切なモノになる』という『錯覚』の考え方こそ、我々が論文で扱った重要な点」とした上で、「新たな視点は、ヒト脳オルガノイドが法的な『人』と見なされるかどうかは共同体の価値観に依存するという点である。ただ『錯覚』の妥当性を高めるためには、ヒト脳オルガノイド研究のみを問題にすべきではない。胚や胚モデル、中絶胚や胎児、動物などとの整合性を取った議論が大事になる」と話した。

科学技術の発展と法律・法律運用の衝突は、ファイル共有ソフトに絡む著作権法違反を問われた「Winny事件」で研究者が逮捕されたものの最終的に無罪となるなど、実際に起こっている。両者が良い折り合いをつけるためにも、立法府の人々が科学技術に対する見識を、科学者が法的な判断力を深めることが重要といえそうだ。

関連リンク

- 広島大学プレスリリース「【研究成果】体外で作製されるヒト脳組織(ヒト脳オルガノイド)が法律的に「人」と見なされうることを指摘」

- 広島大学プレスリリース「【研究成果】体外で作製されるヒト脳組織(ヒト脳オルガノイド)について、正確な情報発信の必要性を指摘」

- 広島大学「【研究成果】ヒト脳組織の動物移植に伴う倫理問題を体系化」

- 裁判所「事件番号 平成21(あ)1900 最決平成23・12・19」(Winny事件の最高裁決定)