よりよい未来社会のあり方を科学者と市民がともに考える国内最大級の科学イベント「サイエンスアゴラ」。実践が進むSTEAM教育のこれからを考えるセッションが東京と大阪で相次いで開かれた。東京では「ワクワクを探究する未来づくり」と題し、今年から高校での探究学習が本格始動したことを受けて、STEAM(スティーム)教育の事例紹介と今後の可能性について議論された。

科学技術振興機構(JST)が主催する「サイエンスアゴラ2022」で11月5日に開かれたセッションの冒頭、司会を務めた滋賀大学教育学系教授の加納圭さんは、同セッションの目的を説明。サイエンス(科学)、テクノロジー(技術)、エンジニアリング(工学)、アート(芸術、リベラルアーツ)、マスマティクス(数学)の頭文字をとった教科横断的な探究を重視するSTEAM教育という新しい言葉を「まずは頭に入れてもらいたい」と切り出した。

好奇心が先、テクノロジーは後

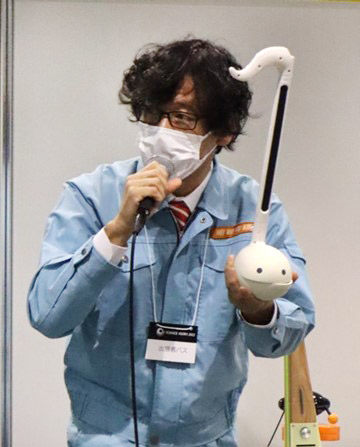

1人目の登壇者である芸術ユニット、明和電機の土佐信道さんは「アイデアを形にする力」と題して、これまで制作してきた「ナンセンスマシーン」の1つ、音符の形をした電子楽器「オタマトーン」開発の物語を紹介した。オタマトーンは音を出しながら、顔のようになっている部分の口の形を手で変えると音色が変わる楽器で、もともと声に興味があり、声帯の仕組みや声が持つ呪術性を探究することから開発が始まったという。

当初は自分の声を使っていたのが、その後は人工声帯を震わせてロボットが自ら歌う「セーモンズ」を作った。音痴なロボットを改良しようとする中で、モーターの制御にあえて不完全さを残すことでビブラートやこぶしがかかったような声など、どこか人間くささが出せて、人間も「不完全な体の仕組みをなんとかしようとしたことが歌の面白さにつながったのが分かった」と振り返った。「声に対する好奇心が先で、テクノロジーが後から付いてきた」と自らの探究の体験についてまとめた。

気軽に科学に触れられる場を街の中に

2番目には京町家で運営されている科学館、つくるまなぶ京都町家科学館館長の宿野秀晴さんが登壇した。誰もが自由に学び、教え、作れるような科学コミュニケーションの場を街の中に置くことで、一人ひとりの創造性を支援してきたこれまでの取り組みを紹介した。築90年の町家を改装し、身の回りの光や音に気付けるような展示を通して、ふらっと訪れた利用者が科学に触れられるようにしてきたという。

STEAM教育にも事業として取り組んでおり、ものづくり講座や、移動科学館でのワークショップ、オンライン工場体験などを実施してきた。自ら「問い・考え・行動」することができる主体性のある人づくりを目指しているという。伝統工芸の金属職人の工房や京友禅工業など、京都の特徴を活かしたオンライン工場見学や、科学を経済や「お金」と結び付けたものづくり講座といった独自の工夫についても話した。今後は「気軽に立ち寄れる町家科学館を増やす」ことと、町家科学館での「『楽しく学ぶ装置づくり』を支える技術者集団を作りたい」と抱負を語った。

生徒が自ら答えを考えるのを促す

学校内での実践事例については、筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程に在籍中の小林優子さんと、大分県立大分舞鶴高等学校教諭の池恩燮(チ・ウンソブ)さんが、共同開発した高校生向け探究活動のカリキュラム「舞STEAMs」の一端を紹介した。答えを提示せずに生徒が自ら答えを考えることを促し、例えば吹き矢の筒の長さと矢の飛距離の関係を検証する課題では、多くのデータが必要という科学の特徴を生徒たちに体験してもらうことを目指したという。

デザイン思考を育む課題では、決まった動作をする「リンク機構」のプロトタイプを作ることを目指し、生徒たちが互いに協力しながらものづくりを体験した。セッション会場でもリンク機構のキットを参加者に配布し、課題に挑戦する時間を設けた。科学者もまずは自分1人で考え、次に研究室の仲間と協議をし、まとまった成果を学会で発表することを繰り返すことで科学の知識が蓄積されていく。「科学というのは科学者のコミュニケーションによって進む社会的な営みであることが生徒たちにも分かる」と小林さんは話した。

飛行機工場で教科を超えた学びを体験

最後に登壇した東京大学大学院情報学環/生産技術研究所教授の大島まりさんは、大学での実践事例を紹介した。機械工学の研究者として、この分野の面白さをどう伝えるかを考えてワークショップを開催したり教材を開発したりする中で、STEAM教育に関わるようになっていったという。

産業界との連携の事例として、日本航空と共に中高生向けに開催した「飛行機ワークショップ」を掲げた。実際の飛行機の工場を見学し、整備士やパイロット、キャビンアテンダントの話を聞いて現場の仕事について知る機会を設ける一方で、大島さんが開発したポータブル風洞で飛行機の翼を実際にデザインして飛行機に作用する揚力や抗力といった飛ぶ原理についても学べるようにしたという。「学校の授業の物理や数学が社会とどうつながっているのか、理解する場になったのではないか」と話した。「答えが1つではないものが社会で増えている。教科を超えて循環する学びを経験しながら探究を進めていけるようになれば」とSTEAM教育に期待を込めた。

ダビンチこそが「STEAM的」な発想?

ディスカッションでは、視聴者からの質問に答えながら議論を深めた。STEAMの中の「A(アート)」の役割や意義に関する質問に対して、明和電機の土佐さんは「アートには2つの極があるのではないか」と問題提起した。絵を描くなど、1人で進める自己探究の作業と、作品を社会に見せてその意義を世に問う過程があるが、科学を分かりやすく伝える出力の部分でアートに含まれる様々な表現方法が活用されている、と現状を分析。一方で、自己探究の部分を教えることの難しさを、自身が自発的に作品制作を進めてきた過去を振り返りながら話した。

池さんは、「アートは入力の部分でも重要」と強調した。ロボットハンドを作る場合、人の親指の構造をしっかりと観察する必要があり、レオナルド・ダビンチも科学的な正しさを追求した人体解剖図を描いたことに言及した。土佐さんも「スケッチを描いて確認していく段階がダビンチにもあったのかもしれない」と応え、科学的な胎児の解剖スケッチを描く一方で、受胎告知の場面も描いたダビンチこそが「STEAM的」な発想をしていたのかもしれない、と思い巡らせた。

自然現象の観察と自己探究のどちらもアートとまとめられる傾向があることへの視聴者の疑問に対して、小林さんは簡略化するのではなく、「ある分野が独自に積み上げてきた成果や考え方を知って他の分野を見ることで、各分野の強みが浮き彫りになる」と語った。

1つの正解を求めがちな傾向について、大島さんは科学的に導き出された答えであってもそれで本当に社会的な課題を解決できるわけではないと指摘。「多様な考えを認め合うことも大事」だとした。宿野さんも、1つの解を求めることは皆と一緒になることだと述べ、「本当にそれでいいのか疑問を持つべき。それぞれに答えがあるはず」と締めくくった。

関連リンク

- サイエンスアゴラ2022「ワクワクを探究する未来づくり~これからのSTEAM教育を考える~」