古くから「食う寝るところに住む所」と言うように、人間の生活にとって「食」は重要な要素であり続けてきた。それは21世紀を迎えて以降も変わらず、食に関わるテクノロジーは日々登場し、改良が続けられてもいる。

中でも近年注目されているのが、家畜動物から取り出した細胞を培養して増やし、人工的に食用肉を作製する「培養肉」の技術だ。この新たな技術に対し、我々はどのように向き合うべきなのか。11月17日、東京・お台場で開催された「サイエンスアゴラ2019」での関連企画から探ってみた。

「培養肉」から見える、食への希望

最初に足を運んだのはテレコムセンタービル内で特設された「アゴラステージ」で行われたフォーラム「知る・語る!未来の食『培養肉』」だ。培養肉に関する知見を紹介しながら、将来の社会における食の在り方について、参加者にさまざまな視点から考えてもらおうとする取り組みだ。

最初のキーノート・トークに登壇したのは、マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授。2013年には「培養肉バーガー」の試食会を開催するなど、この分野の世界的権威として知られている。冒頭マークさんは、世界人口が2050年に100億人に達するという予測を紹介し、それに伴って高品質のタンパク質の需要が高まってくると述べた。

その上で、培養肉技術のコンセプトについて、1個の幹細胞から筋肉の組織を作製することで、生産に係るコストや環境への負荷を低減可能であると説明。その一方で「人間は危険を避けるために自分が知らないものは口にしないという性質を生物学的に備えている」とも指摘した。つまり、培養肉が社会に受け入れられるためには、人間がなじみのないものに対して抱く恐れや嫌悪感といった感情を考慮することも重要だということだ。

続けて3人の有識者・専門家が、培養肉を中心として未来の食に関する話題提供をした。1人目はリアルテックファンド代表で投資家の小正瑞希(こまさ みずき)さん。将来培養肉が必ず必要となる場所として挙げたのは「宇宙空間」だ。

近年の宇宙開発の進展により、2030年には月面で人間の居住が始まると予測されるなど、宇宙に人間が住むことが現実的に議論され始めている。小正氏は、こうした物資や空間が限られる環境においてこそ、省資源で生産可能な培養肉のニーズが存在するのではと語った。

2人目は京都工芸繊維大学の岡田栄造(おかだ えいぞう)教授。岡田さんは初めに、未来の文化を描くデザイナーとしての立場から「未来を考える際には『変わりやすいこと』と『変わりにくいこと』を考えるのが重要だ」と述べた。それを考えるヒントとして挙げたのは、ラーメンとお好み焼きだ。両者とも日本人にはなじみ深い食べ物だが、いずれも20世紀に入って以降に屋台というサービスから発生してきた共通点があるという。提供される料理のバリエーションが広がる一方、屋台という店舗形態は今なお存続している。岡田さんは最後に「提供されるモノが新しくなるとするなら、どんな未来が考えられるか?」と会場に問いかけた。

続いて宮城大学食産業学群の石川伸一(いしかわ しんいち)教授がマイクを持った。未来の食についてイメージしやすくするために、石川さんはテクノロジーで今風にアレンジした昔話を披露した。例えば「桃太郎」ならば、お供の犬・猿・雉(きじ)がそれぞれ食べやすいよう、3Dフードプリンターで加工したきびだんごを与えるという具合だ。

こうした技術により、必要な栄養を一食で賄えるような完全食が現実のものになりつつある一方、「食文化というものを築いてきた存在として、バリエーションのある食事を求めるのもまた人間の性 (さが)」。石川さんはその視点からも「私たちの未来はどういう食事を求めるのか?と考えてみてほしい」と呼びかけた。

トークの終了後には、小中学生など若い世代も参加して「培養肉に望むこと」についてグループ討論が行われた。最後に参加者からのメッセージが発表された。「おいしくて栄養価の高いものを作ってほしい」「アレルギーのある人も食べられるようであってほしい」といった、食品としてごく当たり前の要望が多く出た点が興味深かった。

確かに人の口に入る以上、おいしさや安全性の基準は、既存の食肉に求められるものと変わりはないだろう。そう考えると、培養肉の商品価値は、現在の機能性食品のように、既存の食材とは別のメリットを付加することで高まるのではないか。また岡田さんが指摘したように、培養肉が存在する食文化のあり方を仮想することも、普及に向けた方策を考える上で有効だと考えられる。

では、現在行なわれている研究開発は、具体的にどのようなものなのだろうか。その実情を探るために培養食料研究会と科学技術振興機構(JST)が共催するシンポジウム「未来の食料生産に向けて〜培養肉開発の最前線」へ向かった。

日本の培養肉研究の現在地

JSTによる「未来社会創造事業」では、採択課題「将来の環境変化に対応する革新的な食料生産技術の創出」の一環として、培養肉生産に関係する複数の研究を推進している。今回のシンポジウムは研究者による話題提供と、将来の社会実装に向けた方策を話し合うパネルディスカッションを中心に行われた。会場には産業界や報道各社からの参加者も多く見られ、この分野に高い関心が寄せられていることをうかがわせた。

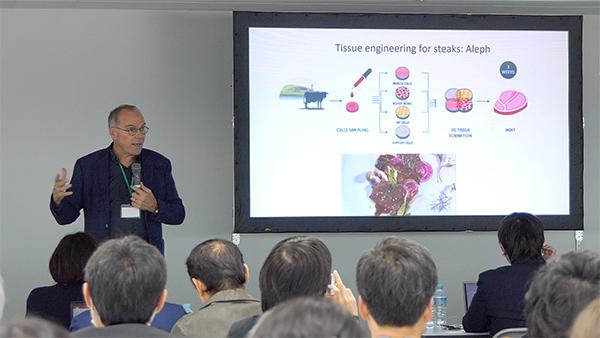

午前のセッションに引き続きマーク・ポスト教授が基調講演した。マークさんは「日本は培養肉関連技術に対して公的な投資を行っている数少ない国のひとつ」と述べ、日本が培養肉の研究開発で果たす役割に期待を寄せた。

続いて培養肉の研究開発事情を詳しく説明した。培養肉を作る上では、人工的に生きた組織を作成する組織工学の原理が重要になる。カギになるのは原材料となる「細胞」、それを効率よく増やすための「バイオマテリアル」、そして増えた細胞を赤身や脂肪に分化させるための「制御因子」だ。これら3つの要素は、最終的には培養肉の見た目や風味といった、消費者が注目する部分に関わってくる。マークさんは「細胞」の例として、日本発の再生医療技術であるiPS細胞(人工多能性幹細胞)にも言及した。iPS細胞は製造コストが比較的安価で、筋肉細胞への分化方法も確立されている。製造に遺伝子操作を伴うため、食用肉の材料とするのはハードルが高いものの、実際に培養肉の基礎研究に利用されているということだ。

この後、採択研究の代表者である4人の研究者による話題提供があった。東京医科歯科大学の赤澤智宏(あかざわ ちひろ)教授は、幹細胞から作成したオルガノイドを用いた培養肉製造について発表した。オルガノイドとは、臓器などを模して複数の細胞を再構成した、いわば人工の体組織と呼べるものだ。赤澤さんらの研究グループではこのオルガノイドをさまざまに分化させ、赤身や脂肪(サシ)などの特定の部位を選択的かつ連続的に製造可能な技術の確立を目指している。

続いて登壇した東京女子医科大学の清水達也(しみず たつや)教授は、培養肉生産に必要不可欠な「培養液」に関する研究を中心にプレゼンテーションした。培養液の成分は、その多くが植物や植物の発酵産物に由来する。このためその生産は、畜産と同じように気候や環境の変化に影響されやすい。そこで、植物と成分が似ている藻類を細胞培養に利用しようというのが、清水さんらのアイデアだ。藻類の抽出液で動物細胞を増やせることは確認済みという。今後は最適な培養条件の探索を含め、生産システムの実用化に向けた複数の研究を推進する予定だ。

「本物の筋肉の形態、色、機能、栄養を持った培養肉を作ることが、社会に受け入れられるために重要ではないか」と問題提起したのは、東京大学の竹内昌治(たけうち しょうじ)教授だ。実際の筋肉に近い繊維状構造を持つ組織を、センチメートル単位の厚さまで成長させることが既に可能なのだという。今後は、赤色のもとになる血液成分や、電気刺激に反応する機能を持つように組織を成熟させていく予定だ。最終的には、肉と聞いて誰もが思い浮かべるステーキ状の肉塊の創造を目指したいという。

大阪大学の松崎典弥(まつざき みちや)教授が進めているのは「培養肉の自動生産技術」に関する研究。「培養肉のマーケティングを考える場合、衛生面を担保しつつ安定生産を実現する仕組みが重要」と語る松崎氏は、インクジェットプリンターを用いて細胞組織を人工的に作ろうとしている。具体的には表面に加工を施した細胞を連続して吐き出し、実際の筋肉や血管でみられる積層構造を再現する試みだ。

社会実装に向けて求められるもの

話題提供後のパネルディスカッションでは、モデレーターの大阪大学の紀ノ岡正博(きのおか まさひろ)教授と、5人のパネラーが登壇した。冒頭紀ノ岡さんは「現状、培養肉を食べる文化はまだ存在していない。そういう無の状態から何かしら『ことを起こす』ために何が必要か」とテーマを設定し、培養肉を社会実装するために必要な事柄について意見を求めた。

細胞農業協会の代表理事を務める五十嵐圭介(いがらし けいすけ)さんが強調したのは教育、人材育成の重要性だ。「皆さんが実際食べて大丈夫なのかを理解した上で判断していただくためには、どういう技術で作られたものかを分かってもらうのが一番大事」と考える五十嵐さんは、日本の子供たちに対する食育の題材として、培養肉が使用できる可能性にも言及した。

午前のセッションにも登壇した小正瑞希さんは、投資家の視点から「強いニーズの存在から具体的な動きが出てくるのではないか」と予想した。また「『食べなければいけない』よりも『食べたい』という欲求はより強いと思う」とも指摘し、肉が食文化の構成要素であることに改めて目を向けた。

そうした食文化にひもづいた欲求と、環境への配慮という2点からのアプローチの必要性を論じたのは、Smart Kitchen Summit Japan主催の田中宏隆(たなか ひろたか)さんだ。「食べ物を食べる理由として、生き甲斐や人とのつながりの部分が注目されはじめている」と述べ、食の多様性と、それを求める人間の感情の両方を踏まえた動きを作っていく必要性を強調した。

産業の観点から主張を展開したのは、日清食品ホールディングスの仲村太志(なかむら・ふとし)さん。仲村さんは「食肉の生産に今関わる人たち、例えば畜産農家さんと、培養肉とが競合関係になるのは望ましくない。協力関係の中から新たなビジネスを生み出さなければならないのではないか」と指摘した。

社会学が専門の弘前大学の日比野愛子(ひびの あいこ)准教授は「培養肉に対しては創作などを通じ『SF的な』イメージを持つ人が、比較的好意的な反応を示した」という消費者調査の結果を紹介した。日比野さんは「たとえ実際に見たことがなくとも、何らかの形で明示されてなじみがあるものについては、取りあえず食べてみようと考える傾向がある」と指摘。その上で、少人数・小集団におけるニーズにアプローチすることが、将来的な普及を目指すうえで有効ではないかと示唆している。

取材を終え、培養肉の研究とは極めて学際的なものだということを改めて感じた。技術開発の場面では、細胞培養など基礎的な生物学の知見が不可欠だ。安全な製品を安価に大量生産するためには工学的な視点が欠かせない。流通網を整備し消費者への訴求力を確立するためには人文・社会学の知見も必要になってくる。幅広い分野を融合した研究体制はまだ緒に就いたばかりだが、どのような成果が生まれてくるのか、そしてそれらが人々にどう受け止められるのかを今後も注視していきたい。

関連リンク