【文理融合】の第5回は「社会工学」。社会学と工学が融合した学問であり、その歴史は意外と古い。ところが、研究対象の社会問題は文化やインフラ、街の治安など多岐に渡り、分野横断的な解決策が求められるため、その全容は見えづらい。今回は、社会心理学をバックグラウンドに、データサイエンスを駆使して社会工学のアプローチで防犯や防災に取り組む、筑波大学システム情報系助教の讃井知(さない・さと)さんに話を伺った。

開学当時に定義を巡って侃侃諤諤の議論

―社会工学はどんな学問ですか。

私が卒業した筑波大学理工学群社会工学類、いわゆる「つくばの社工」では、「社会問題のメカニズムを科学的・客観的に理解し、新たなよりよい社会システムを提案」する学問と定義しています。

私が大学院在学中の2018年、つくばの社工の歴史を記録するためのプロジェクトが立ち上がり、私も参加させていただきました。そもそも自分たちが社会工学を深く理解していないのではないかと思ったからです。開学当時の教職員をインタビューする中で、社会工学の定義を巡る侃侃諤諤(かんかんがくがく)の議論があったことを知りました。端的に言うと、研究手法としては科学を用いない「社会学」に、科学と数学を応用する「工学」を取り入れた学際的な学問なので、定義しづらいのです。

実は、社会工学の学会はなくて、私が所属しているのは心理学の学会です。従って社会工学は、さまざまな分野の研究者が社会問題にアプローチする学問といえます。共通しているのは、あくまでも「科学」であること。社会問題を科学的に分析して、因果関係を特定しなければいけません。

客観的指標として有効な心理学の知見

―讃井さんの専門は心理学になりますか。

はい、専門は心理学のなかの「社会心理学」です。個人の内面だけではなく、一人ひとりの感情や行動が、他者や周りの環境によってどのように影響を受けるのか、どのように相互作用するのかを研究しています。

―人間の感情や行動を扱う心理学は、科学的な分析が難しそうです。

ところが、心理学は問いの立て方から観察、実験、調査、データの扱い方、分析、研究成果の発表に至るまで、科学の研究手法を取り入れて、進化してきました。近年ではさまざまな場面でデータ分析によるエビデンスが求められていますが、公共政策の現場も例外ではありません。税金を使うからこそ、客観的な指標が必要とされます。そのときに有効なのが、心理学の知見。個々の人たちの考えは、そのままでは主観ですが、科学的な手続きでデータにすると議論の俎上に上げられます。

データは人間の対極にあるように思えるかもしれませんが、生身の人間の集まりといえます。データサイエンスに基づく心理学では、データは自分以外の多様な人の集まりと考えるのです。

社会心理学の父といわれているクルト・レヴィンが「アクションリサーチ」を提唱しました。これは研究と実践のサイクルを回し続ける研究方法です。つまり、社会問題に直面している地域に研究者が入って、当事者の声を拾い上げ、実務家と連携しながら解決策を探っていきます。政策に当事者の声を反映させるのに有効な方法であり、人に寄り添った社会システムをつくる礎になるのではないでしょうか。いま、日本でも少しずつ浸透しはじめていますから。

政策立案に関心を持ったきっかけは東日本大震災

―社会工学や社会心理学に関心を持ったきっかけは?

きっかけは、2011年3月11日に発生した東日本大震災です。岩手県に住んでいた母方の祖父母が被災しました。幸いなことに2人とも無事でしたが、古くから慣れ親しんでいた風景は変わり果てていて、こんなにも簡単に壊れてしまうんだなって……。

その一方、地域のコミュニティの強さや公的支援制度の要件で支給の可否が決まるという実態を目の当たりにして、まちづくりや政策立案に興味を持ちました。その年の4月、大学に入学していろいろと経験するうちに、政策をつくる人になりたいという思いが強くなっていったのです。

―どのような経験をされましたか。

政策立案を学ぶ学生団体に所属して、官公庁の方々の支援を受けながらフィールドワークに参加しました。そこで実感したのが、政策をつくる人と困りごとのある人の考えがすごく乖離していること。生い立ちや経歴の違いから問題にずれがあって、同じ日本語を話しているのに話がかみ合わず、お互いの思いが全然伝わっていないのです。そのせいで政策がうまく機能しないのはもったいないと思いました。

ちょうどその頃、心理学の講義で消費者心理学を学びます。消費者の心理や行動、意思決定のメカニズムは、政策立案に応用できるのではないかと考えました。当時、エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング(EBPM)と呼ばれる、科学に基づいた政策立案と効果検証が日本でも注目されたこともあり、私の中で政策と科学が結びついて、社会工学や社会心理学にたどり着いたのです。

専門家と非専門家の壁はないほうがいい

―「話がかみ合わない」を解決する方法はありますか。

専門家と非専門家のコミュニケーションでいうと、お互いに学び合うことでしょうか。専門家の土台となる学問には、長い伝統に裏打ちされた研究手法と知見がありますが、人間に対する包括的な理解は不足していると感じます。例えば、心理学では実験室での被験者に関する知識は蓄積されていますが、それは人間の一面です。でも、社会問題は全て人間が生み出しているから、もっと多面的な人間を知らなければいけません。

あと、専門家としての信頼を得るためには、研究者なら研究の、政策立案者なら立案の過程を公開する。そして、その時点での「わかる/わからない」「できる/できない」を明確にしておく。信頼は、「能力」「共感性」「誠実性」の3要素で構成されますから。専門家への信頼はEBPMにも欠かせません。

一方、非専門家は、自分で調べる習慣をつけておく。そして、専門家が論拠とする「科学的」とは何かも知っておきたいですね。

いまは社会の変化が著しく、それに追いつくのは専門家でも非専門家でも簡単ではありません。だからこそ、みんなが常に学び続けられる仕組みが必要だと考えています。

―専門家と非専門家がお互いを知って、学び合うイメージでしょうか。

専門家と非専門家の壁はないほうがいいですね。学問は開かれているべきだと考え、大学院在学中に「みんなの学会」というイベントを開催しました。学問分野も専門/非専門も関係なく、誰でも参加できて学び合える場です。

社会心理学の観点でいうと「共有現実」が重要になります。独国の心理学者ジェラルド・エヒターホフは、人には潜在的に他者と情報を共有しておきたい動機があり、その結果どれだけ他者と情報を共有できたかを共有現実という感覚として定義しています。

この共有現実を、身近な他者との間でつくろうとする傾向が人にはあって、その共有された現実感は思考や行動の動機づけとなるのです。それを通じて自分と自分のコミュニティを愛し、よりよくしたいと思う気持ちを育てる。そのためには、心のよりどころとして米国の心理学者メアリー・エインスワースが提唱した「安全基地」が必要です。

「家庭=安全基地」から広がる視野

―コミュニティは安全基地の上にしか成り立たないのでしょうか。

そうですね。私は、被災後の祖父母と地域の人たちとの関係性を見て、個人・集団・社会の相互作用をすごく感じました。祖母はとにかく家庭的で家族を大事にしていて、祖父は地域のつながりを大事にしながら民生委員や保護司として活動している。一見すると正反対な二人を見ていて、家族の周りに地域があって、その外側に社会があるのだと改めて実感しました。そして、安全基地として家族という安定した基盤があるから、その外へと出ていけるのだと思ったのです。

―社会心理学者から見て「家族」とは。

心理学では、乳幼児が養育者との関係のなかで築く絆を「愛着」といい、心の発達には欠かせません。愛着がしっかり形成されると、家族は心の拠りどころとなり、家庭は安全基地となります。絶対的な安心感からくる「余裕」がないと、周りには目が向きません。人は無条件に受け入れられたり、何かに挑戦して褒められたりする経験を重ねると、視野が広がっていって、「学びたい」「社会のためになりたい」という意識が芽生えるのです。

例えば、犯罪を行った人の中には加害者なのに自分は被害者だと思っている人もいます。相手が悪く、自分は罰を与えてやったのだという理屈です。では、なぜそのような思考に至るのか。心理学的に考えると、適切な愛着が形成されていないことが大きな原因として考えられます。

心理学者は公判において情状鑑定人として加害者に寄り添い、誕生から現在に至るまでの生育歴や家庭環境を聞きながら、その時々の思考や言動の理由を一緒に考えることがあります。信頼関係ができて、彼らが「受け入れてもらえた」と感じるようになると、少しずつ外にも目が向いていって、自分の起こした犯罪や被害者に思いが至るようになりますね。

防犯・防災は相互作用を探ることから

―被害者にならない、もっと言うと犯罪はなくす方法はありませんか。

社会心理学の立場からは、犯罪は個人だけの問題ではなく、社会構造が生み出すものと捉えます。人と人との関係性や相互作用の中で、本人が無意識のうちに犯罪が起きている。それを裏返せば、犯罪は相互作用で解決できる。そう、私は考えています。

―犯罪の原因を「個」だけではなく、相互作用を探って策を講じればいいというのは希望があります。

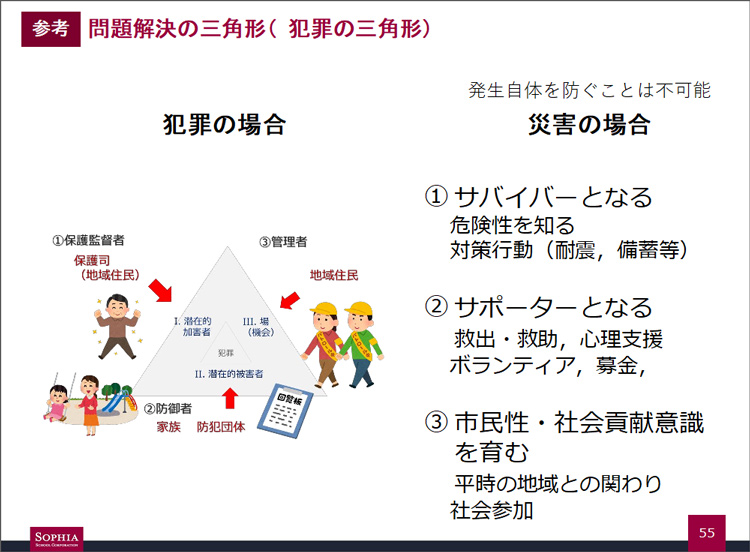

犯罪は、「潜在的加害者」「潜在的被害者」「場所」の3条件がそろうと発生すると考えられています。なので、それぞれに対応する「保護監督者」「防御者」「管理者」、例えば家族や地域住民、防犯団体などが協力しながら関わることで、犯罪の芽はかなり摘めるはずです。

この考え方は防災にも応用できます。自然災害の発生自体は止められないことを前提に、個人の防災対策など「自助」と、地域との関わりで育む「助け合い」を平時から準備して、被害を最小限に抑え込むのです。

防犯でも防災でも、もしものときの備えをデフォルト化することがポイントと考えられます。例えば、「震度5の地震が発生したら電車を止める」「川の水位が上がったら避難の準備をする」「外出するときは家の鍵をかける」と決めておくのです。

人は、想定していない事態に直面すると、「正常性バイアス」が強く働いて現状維持を選択しがち。そのせいで危険にさらされることもあります。ただ、自分が体験していないことを我がことにするのはやはり難しいので、あらかじめ予防策や有事のときの行動計画を日常に組み込んでおくといいですね。

「診断する学問」と「総合診療」の礎

―社会工学の魅力とは?

データに基づいた議論ができることです。数字が持つ説得力とロジックの美しさは魅力といえます。データに基づきながらも現場主義で、専門家と非専門家、研究者と実務者などの立場に関係なく、人と社会問題に向き合いたいです。

つくばの社工の川島宏一教授が仰っていたのですが、社会工学は社会問題の総合診療を行うようなことができるとよいと。例えば、同じ防犯を考えるにあたっても、ネックになっている部分次第で有効なアプローチの仕方が変わります。

人の行動を変えた方がよい場合は心理学、まちのハード面を変えた方がよい場合は建築や、都市計画学につなぐことで、科学的な知見に基づいて計画することができます。問題解決の糸口となる部分はどこなのか、どの分野の知見に基づいて解決策を考えるのが良いかを「診断する学問」はあったほうがいいと思います。

そして、その「総合診療」の礎になりうるのが、筑波大学が運営する「データサイエンス・ケースバンク」と考えています。これはPBL(Project Based Learning/問題解決型学習)の研究成果を公開する場です。学生が主体となってパートナー企業・行政と一緒に社会問題の解決に取り組み、その一連の過程を「使用データ」「データ分析」と共に発表することで、研究の再現性やオープンサイエンスにも貢献しています。一つひとつの取り組みを追体験することは、EBPMにも役立つのではないでしょうか。

また、研究者や企業・行政の担当者が集まって情報交換や議論ができる機会を設けています。データサイエンスをハブとして、いろいろな分野の人たちが集うコミュニケーションの場は広がっていくかもしれませんね。

誰もが「生きていてよかった」と思えるように

―讃井さんの考える理想の社会についてお聞かせください。

残念ながら社会問題がなくなることはないでしょう。犯罪や災害などのリスク事象を完全になくすのは不可能です。人の死も避けられません。でも、誰もが「生きていてよかった」と思える出来事がたくさんあるといいですよね。そのためには、人間は一人ではないほうが絶対にいい。それぞれが望むコミュニティを自由に選択して、共感と信頼に基づくコミュニティをつくっていく。それを支援できるような研究を続けていきたいですね。

関連リンク

- つくば市・筑波大学共同事業 #5「データサイエンスを活かした地域社会の課題解決」