【文理融合】の第3回は「榎本石鹸(えのもとせっけん)」。これは、明治初期の箱館戦争で旧幕府軍を率いた榎本武揚(えのもと・たけあき)が記録した製造法をもとに、石鹸を復刻する試みである。小樽商科大学の文理融合研究「榎本石鹸プロジェクト」から生まれ、テスト販売にこぎつけた。この取り組みを手がけた研究者のひとりが、同大教授の沼田ゆかりさん。化学者として、主に石鹸のレシピ開発を担当した。

箱館戦争を戦った榎本武揚は化学者だった!

―「榎本石鹸」とは何ですか。

榎本武揚が書き記した「石鹸製造法」を読み解き、そのなかの2つの製造法を再現し、石鹸を復刻しました。それが「榎本石鹸」です。

―榎本武揚は、石鹸の製造に詳しかったのですか。

江戸末期、幕府の留学生としてオランダに渡り、化学を学びました。箱館戦争の終結後に投獄されますが、獄中で書いたのが「石鹸製造法」です。榎本武揚は有名ですが、化学者としての一面はほとんど知られていないのではないでしょうか。化学史や科学史でも榎本の評価はまだ定まってはいません。ただ、いまの化学の学会「日本化学会」の前身の一つ、「工業化学会」の初代会長だったことはわかっています。

「高商石鹸」の伝統を踏まえ、地域活性化も志向

―なぜ「榎本石鹸」を復刻することに?

きっかけは、同僚で准教授の醍醐龍馬先生です。私と同じ一般教育の歴史学担当者で、日本政治外交史を専門とし、榎本武揚を研究されています。その醍醐先生から「榎本の『石鹸製造法』から石鹸を作れますか」と相談され、「作り方が書かれているなら作れますよ」とお答えしたことが、すべての始まりです。

私の専門は高分子化学で、セルロースを研究対象としています。本格的に石鹸の合成を行ったことはありませんでした。ただ、学生時代にセルロース誘導体は合成していたので、石鹸も合成できるだろうと考えたのです。

―おふたりの会話から復刻が始まったのですね。

2021年度から文理融合研究「榎本石鹸プロジェクト」として取り組むことにしました。実は、小樽商科大学と榎本武揚には深い関わりがあります。醍醐先生の研究によると、前身の小樽高等商業学校(小樽高商)を誘致する際、地元の名士だった榎本が寄付活動を先導しました。

その榎本の「石鹸製造法」を読み解き、その手法で石鹸を復刻することで、榎本の化学者的特性を、歴史学と化学の双方から分析しようというのが、このプロジェクトの狙いです。というのも、榎本の化学志向は、化学史・科学史の立場から言及されていました。でも、表面的なエピソードとしての扱いにとどまり、同時代的な化学者として、最先端の水準を本当に持ち合わせていたのかは明らかではなかったからです。

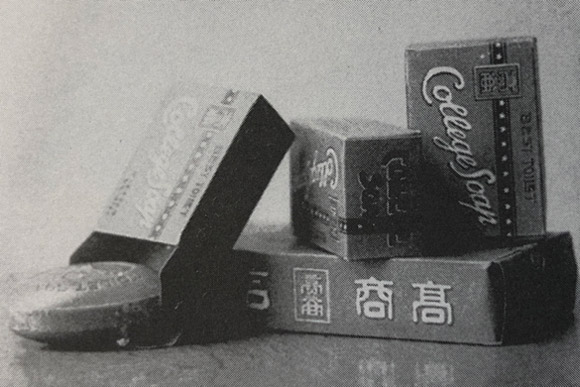

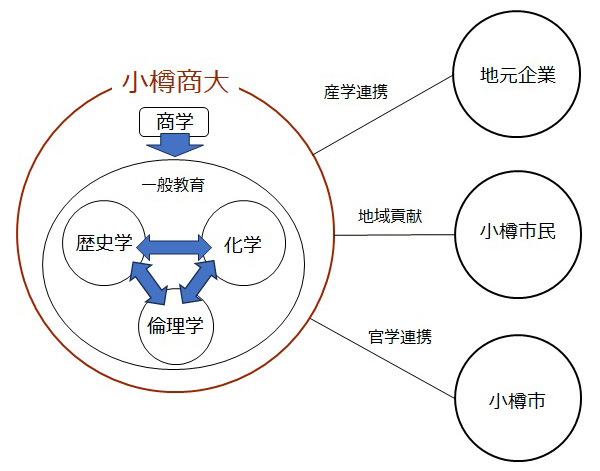

では、「榎本石鹸プロジェクト」をなぜ小樽商科大学で行うのか——。本学には、小樽高商時代に授業の一環として、学生たちが学内に設置された石鹸工場で「高商石鹸」を製造し、販売していた伝統があります。この伝統を踏まえ、実学重視の開学理念、それは教育倫理や商学倫理になりますが、それとの関係や自校史の中に、このプロジェクトを位置づけ、本学で実施する意義を見いだしました。そのうえで、石鹸の復刻によって得られた成果の一部を、「榎本石鹸」という形で、地域活性化のために生かそうと考えています。

化学・歴史学・倫理学、近くないから協業の意義がある

―なるほど、石鹸作りは小樽商科大学の伝統だったのですね。

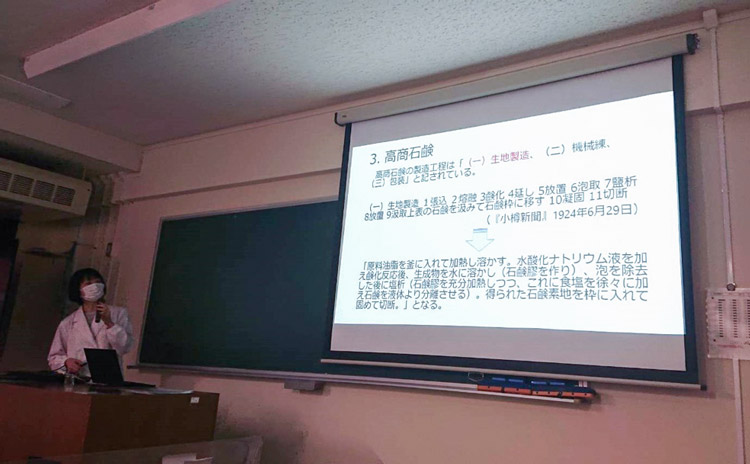

『小樽高商の人々』『小樽商科大学百年史 通史編』によると、小樽高商では、大正9(1920)年に石鹸工場を設け、「企業実践」という科目の中で石鹸を製造していました。大量生産に向く「釜だき製法」で生地を作り、「機械練り法」で成形していたようです。また、石鹸の原材料には油脂が欠かせませんが、牛脂と、小樽で豊漁だったニシンの油を混合して使っていたと考えられます。小林多喜二や伊藤整など、本学出身で知られる文豪たちもかつてこの授業を受けていました。

―化学と異分野が協業する意義は、どのようにお考えですか。

まず、役割分担をご説明しますね。化学の役割は、「石鹸製造法」にできるだけ忠実に石鹸を復刻し、実験に基づいた内在的分析によって榎本武揚の化学の学問的水準を明らかにすること。歴史学の役割は、古文書である「石鹸製造法」を読み解くこと。さらに、それ以外の文献も網羅的に調査し、化学の内在的分析結果を踏まえたうえで、歴史的評価を行い、榎本の学問的志向や水準を明らかにすることです。

もう一人の共同研究者、准教授の宮田賢人先生には、倫理学の専門家として、本学のような地域密着型大学における文理融合研究の成果を発信するため、開学の理念(教育倫理・商業倫理)の延長線上に本プロジェクトを意義づけるという役割を担ってもらいました。

今回、化学の知見と歴史学の手法を本格的に組み合わせた文理融合研究によって、榎本の化学者的性格を内在的に明らかにできました。さらに、倫理学の立場から、小樽商科大学でプロジェクトを実施する意義づけを行うことで、文理融合研究の成果を市民に広く知ってもらうことにつながりました。化学・歴史学・倫理学という、近くはない分野の協業だから成し得たことであり、ここに協業の意義があると考えています。

3年がかりで製品化、12・13日にテスト販売

―「榎本石鹸」の復刻はどのように進めましたか。

1年目は、古文書の解読と石鹸復刻の実験に挑みました。醍醐先生と歴史学ゼミの学生たちが、「石鹸製造法」のくずし字を判読し、現代の文字に置き換える「翻刻」を行いました。4種類の製造法のうち「マルセリヤンセセープ製法」「冷製石鹸ノ製法」を試すことに。現代の「釜だき製法」「コールドプロセス製法」にあたるので、復刻できる可能性が高いと考えたのです。

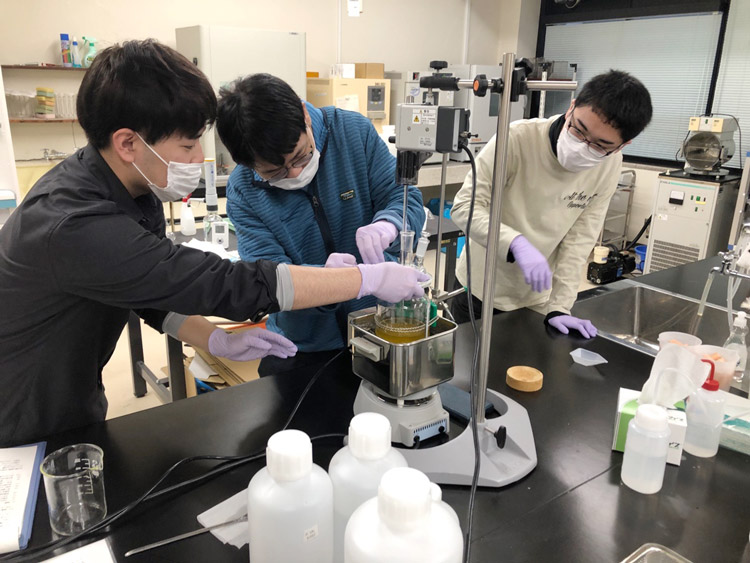

そこで、私が石鹸復刻の実験を設計し、化学ゼミ・歴史学ゼミの学生たちの協力のもと、石鹸を作りました。印象深いのは、文系メンバーの「史実に沿った製造法」へのこだわり。「冷製石鹸ノ製法」を試したとき、歴史学ゼミの学生と醍醐先生、宮田先生が、電動の攪拌装置を一切使わず、手動で30分ほど攪拌してくれました。化学ゼミの学生は、普段の実験で手動の大変さがわかっているので敬遠していましたね。

2年目は、完成した「榎本石鹸」を地域活性化に生かしたい、と商品化を目指すことに。化粧品OEM企業に「冷製石鹸ノ製法」による石鹸を製造してもらい、市内の企業の協力を得て、パッケージを制作しました。

3年目の今年は、製造した石鹸の改良に取り組みました。製造上の課題だった変色は、原因と考えられる天然の添加物を入れないことで解決。小樽市内で12・13日にテスト販売します。

「史実に基づく」実験の困難を味わう

―「榎本石鹸」のこれからの目標は。

かつての「高商石鹸」は、国内製品で一、二位を争うほどの人気ぶりだったようですから、「榎本石鹸」も人気商品に育てたいですね。小樽は歴史的なものを非常に大切にしている街で、研究にご協力くださる企業も多いので、やはり地域に貢献したいのです。いま、マーケティングの先生に参画してもらって、プロジェクトは4年目も続きます。

―文理融合研究ゆえの難しさと手応えは。

苦戦の連続でした……。「石鹸製造法」に出てくるカタカナが、何を指しているのかわからない。オランダ語であろうと予測しても発音が若干異なるものもあり、オランダ語から日本語へと変換する連想ゲームのようでした。また、すべてオランダ語かと思えば、フランス語が混在している。手法が解読できても、細かい温度設定や時間設定は書いていない。「マルセリヤンセセープ製法」に至っては、手法に抜けている箇所がある。表に記載された材料の配合で作っても石鹸にならない。「史実に基づく」実験がいかに困難を極めるか。完成したときは、やっと形になった!と、ほっとしました。

文理融合の難しさと面白さを感じたのは、石鹸に対する意識の違い。歴史学の立場からは、「史実に忠実な復刻」に意義があると主張する。でも、化学の立場から言わせてもらえば、いまの石鹸の性能に劣るものを商品化しても売れません。侃侃諤諤の議論の末、復刻版・リニューアル版・リニューアル改良版という3種類の石鹸ができたのです。

学問と実業の橋渡し、殖産興業を主導

―今回明らかになった、化学者・榎本武揚の実力は。

つい最近、プロジェクトの成果をまとめた論文「榎本武揚の化学者的特性―石鹸製造への関心を中心に」が、化学史学会の会誌『化学史研究』にアクセプトされました。そこでは、榎本の化学に関する先進性・専門性を文書史料と実験結果を組み合わせて裏付けました。このような榎本の化学者的特性はオランダ留学時代に形成され、「石鹸製造法」を書いた獄中時代に成熟期を迎えたと考えられます。

また、榎本の関心の主眼は学問と実業の橋渡し、すなわち工業化学にあったわけですが、それこそが榎本が旧幕臣でありながら明治政府の技官から大臣職にまでのぼり、殖産興業を主導できた背景といえるでしょう。

榎本武揚(えのもと・たけあき、1836~1908年)

幕末・明治期の武士、海軍軍人、外交官、政治家。幕臣としてオランダに留学し、帰国後、幕府海軍の指揮官となる。戊辰戦争では旧幕府軍を率いて蝦夷地を占領したものの、箱館戦争で敗れて投降。投獄されたが助命され、明治政府に仕えた。駐露特命全権公使として樺太千島交換条約を結んだ。内閣制度開始後は逓信大臣、文部大臣、外務大臣、農商務大臣などを歴任し、子爵に叙せられた(画像は北海道大学附属図書館所蔵)。

関連リンク

- グローカルプロジェクトシンポジウム「地域密着型大学における文理融合研究の最先端-小樽商大発 榎本石鹸-」開催のご案内

- 令和5(2023)年度グローカルプロジェクト(研究分野)推進公募採択一覧

- 【2月12日・13日】榎本石鹸のテスト販売会を開催するよ!