文理にまたがり、両者を融合する学問領域は新しい時代の象徴といえる。その先端を拓く研究者にインタビューする随時掲載企画【文理融合】の第1回は「歴史情報学」。古文書をデジタル化し、これまでになかった新たな知見を得ることを目指す。20年以上にわたって歴史情報学に取り組み、この分野をリードする国立歴史民俗博物館(歴博)研究部准教授の後藤真さん(総合研究大学院大学文化科学研究科准教授)に、歴史情報学のこれまでとこれからを聞いた。

正倉院文書をデータベース化

―歴史情報学とはどんな学問ですか。

一例を挙げると、紙に書かれた古文書をもとにデータベースを構築します。そもそも歴史資料は、博物館や資料館などの収蔵庫に保存され、誰もが見たいときに見られるものではありません。データベース化すれば、歴史学者はもちろん、ほかの分野の専門家や非専門家も歴史資料を活用しやすくなります。

―歴史学版オープンサイエンスですね。歴史資料のデータベース化とはどんな作業なのでしょうか。

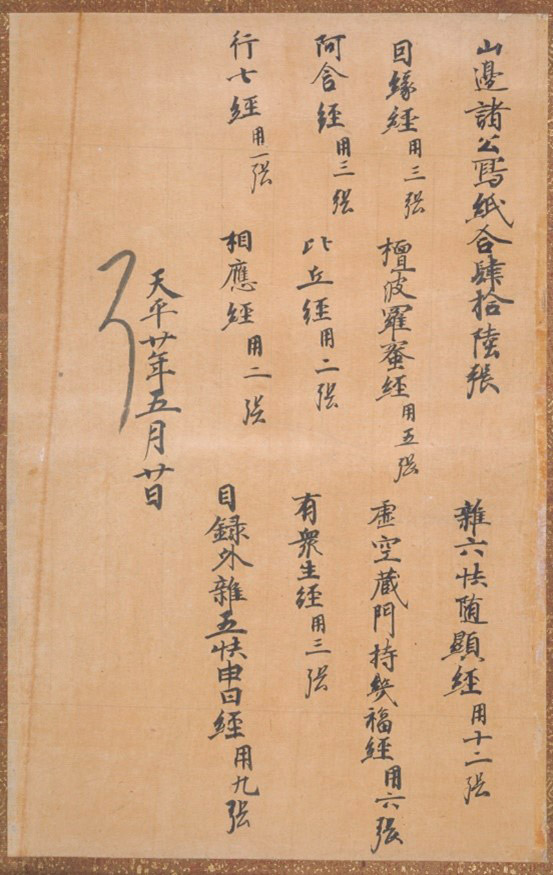

私が手がけた正倉院文書のデータベース化では、まず、正倉院文書のテキストデータをXML(Extensible Markup Language、拡張可能なマークアップ言語)によってタグ付けして構造化しました。つまり、紙に書かれた文字情報をコンピューターが正しく認識できるようにしたのです。そこに正倉院文書に関するあらゆる情報を紐付け、パソコン画面上で総覧できるようにしました。

―正倉院文書とはどのようなもので、なぜデータベース化したのですか。

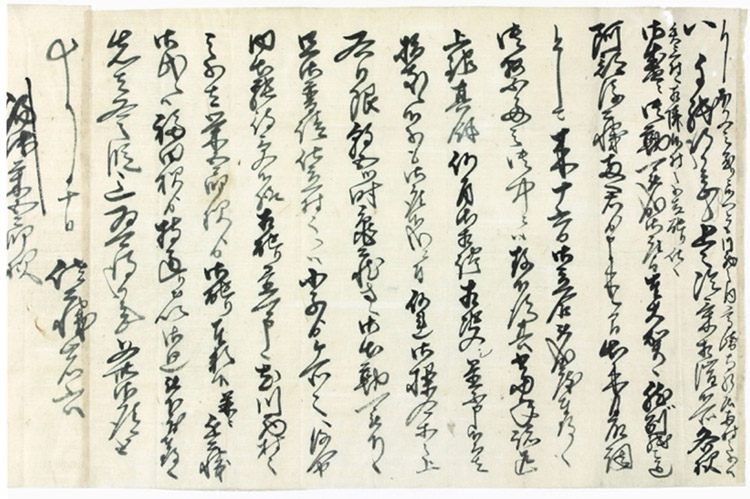

正倉院文書は、奈良県の東大寺正倉院宝庫に保管されてきた文書群を指します。内容は東大寺の写経のほか、戸籍や計帳(租税の台帳)、下級官僚の作業報告書など多岐にわたり、点数は1万点にも上る、日本古代史の研究には欠かせない史料です。ところが、原状では残っていません。当時は紙が非常に貴重で、不用になった文書は裏面を再利用していたからです。その結果、例えば戸籍の裏に役人の休暇願が書かれているといった状態になってしまいました。

内容を読み解くためには、「復原」―正倉院文書研究では「原」の字の「復原」を使いますが―、この復原という作業が必要です。ところが、原本は宮内庁の管理下にあり、閲覧できません。研究者は、原本の調査記録である「正倉院文書目録」、原本の活字版「大日本古文書」、写真版「正倉院古文書影印集成」などの文献を使用します。これらの文献を突き合わせて復原していくのですが、なかなか扱いづらく、研究に時間がかかっていたのは否めません。そこで、復原をコンピューターに任せようと、正倉院文書の情報をデータベース化しました。

ブレークスルーをもたらす可能性

―史料のデータベース化によって歴史学は変わりますか。

そうですね。歴史の研究と料理はよく似ていて、どちらも素材探しから始まります。料理なら良い食材、歴史研究ならテーマにふさわしい史料を見つけなければなりません。次に、料理では食材に合う調理法を考えますが、研究では史料を読み解きます。最後の仕上げは、料理なら味付けと盛り付けです。研究なら、味付けは自分なりの視点や理論であり、盛り付けは論文や学会発表に当てはまります。

どの工程も欠かせませんが、調理家電やパソコンに頼ってもいい。例えば、食材を刻むのはフードプロセッサーを使い、料理の決め手となる味付けは自分が行うという分業はありますよね。研究も同じで、機械に任せられるところは任せて、研究者の個性が出るところにより時間を割こうというのが、歴史情報学の考え方です。そうすることで、既存の歴史学にブレークスルーをもたらす可能性があると考えています。

―歴史情報学を研究するきっかけは。

元々の専攻が日本古代史なのです。高校生の頃、現在の社会に至る過程を知りたくて歴史学に興味を持ちました。それなら古い時代から順に学んでいこうと。直接のきっかけは、大学院のとき、情報学の先生に「情報技術は歴史学に応用できる」という話を聞いたことです。面白そうだったので、まず人文学に情報学の技法や技術を応用する「人文情報学」の勉強を始めました。

ただ、当時の日本では、歴史をはじめ人文学の研究者が情報学の知見を取り入れている事例はほとんどありませんでした。なので、人文学と情報学の連携の意義を、どちらの研究者からも理解してもらえないことも……。それから20年ほど経ち、情報技術の可能性と限界、それぞれの学問の意義や課題などの相互理解が深まり、人文情報学の研究は進んでいます。私も歴史学と情報学を結ぶ通訳者、あるいは共同研究の触媒のような役割を果たせるようになってきましたね。

地域の人たちと「一緒に考える」

―後藤さんは日本各地に眠る、古文書や遺跡など文化財の保全にも取り組まれていらっしゃるそうですね。

はい。歴史や文化として未来につなぐべきものは博物館や資料館だけが所有しているわけではありません。お寺や神社、旧家などの個人宅にもあります。このような地域の歴史資料が、いま危機に瀕しています。地震や水害といった自然災害のほか、当主の代替わりなどにより失われつつあるのです。それを食い止める取り組みを行っています。

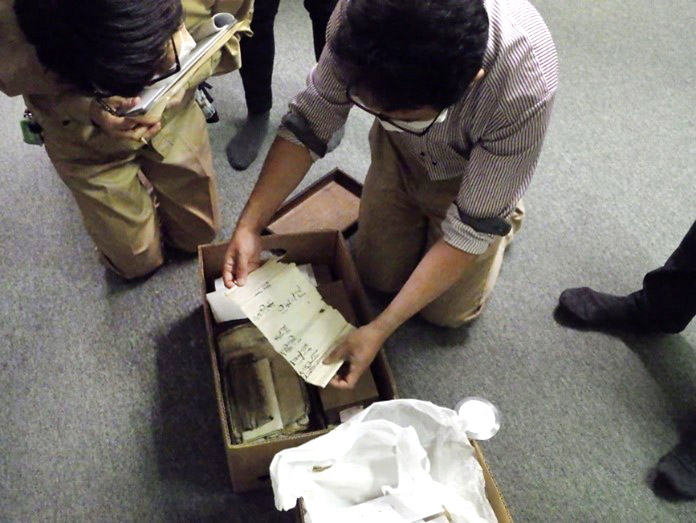

例えば、代替わりに伴う家の建て替えなどで古文書類が発見され、地元の教育委員会に相談が入ると、歴博の私のチームが共に調査を行います。そのうえで、地元と協議し、保存と活用の方法を検討します。現物を確認して、史料の点数や内容をざっと把握してから、その後の取り扱いを決めるのですが、その家に関するものは、最低限の保存処置を施してそのまま置いてもらうことも。他には、地元の博物館に持ち込まれた史料を一緒に整理したりデータベース化したりする事例もあります。いずれにしても、情報技術を活用した地域史料の救済や保全、文化の継承の可能性を探究しているところです。

―地域の人たちの協力が欠かせないのですね。

地域の歴史や文化を未来に伝えていくのは、地元の人たちですから、協業は重要です。研究者に任せるだけではなく、地域のコミュニティ全体で地域史料を守るという意識を持ち、共に取り組まないと、保全も継承もできません。

協業で大事なのは、研究者と地域の人たちが一緒に考えていくことです。以前、私の授業を受講した学生が、自宅の裏の石碑がデジタルアーカイブに載っていたと話してくれたことがあります。この石碑がきっかけで、地元の歴史や文化に興味を持って調べるかもしれない、そこから新しい発見があるかもしれない。これが、私の目指す「一緒に考える」です。研究者の役割は、教えるのではなく、地元の人たちが我がこととして地域史料の保全や継承を行えるようにサポートすることなのだと思います。

さらに、日本の地域だけにとどまらず、国際的な協業も展開しています。去年10月には、ベルギーのルーヴェン・カトリック大学で歴博の所蔵資料の展示作業のほか、人文情報学などのワークショップと講義を行ってきました。歴史資料とデータをもとにした活動をさらに進めていく予定です。

広い分野ごとの協業をやらなければいけない

―歴史情報学という学問には、どんな可能性があるのでしょうか。

ひとつは、歴史学をはじめ人文学と情報学の相互理解が進んで人文情報学が成熟してきたように、専門家と非専門家との協業が進んで新しい研究分野ができるかもしれないと期待しています。

もうひとつは、地域史料のデジタル化が進むと、いままでできなかった人文情報学の研究ができるようになるはずです。例えば、ある村の米の収穫量が何年にも渡って記された古文書が残っています。その情報をコンピューターで処理すると、収穫量の変遷や環境変化がわかってくるかもしれません。つまり、歴史資料が自然科学に応用できるかもしれないのです。より広い分野ごとの協業ができるようになる……というよりも、やらなければいけませんね。

また、これまでの歴史情報学は、歴史学の課題解決に情報技術を用いてきました。これからは、情報学の課題解決に歴史学を用いる研究も出てくるでしょう。例えば、差別などの社会問題に関する歴史学の知見を、AIに学習させるというように「情報学に使える歴史学」が生まれる可能性があると考えています。歴史学は社会そのものを考える学問ですから、その成果は社会に還元されるべきだと思うのです。

関連リンク

- 国立歴史民俗博物館「khirin」公式サイト

- 【講演会】情報技術が歴史と文化を未来につなぐ―新たな文理融合の形―(後藤真氏)ナイスステップな研究者2021講演会【第一回①】(YouTube)