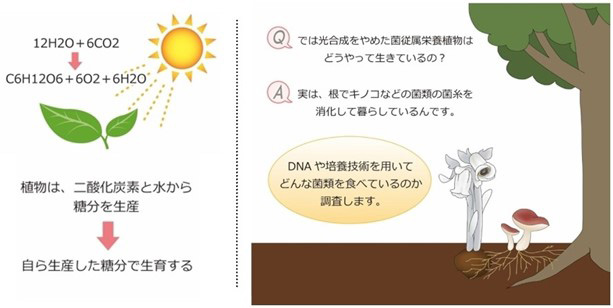

植物の特徴の一つが光合成といわれる。生きていくために欠かせない養分を自ら作れるのは、とても便利だ。ところが、その光合成をやめてしまった植物がいるのだとか。いったいなぜ? その謎に挑んでいるのが、神戸大学大学院理学研究科教授の末次健司さん。森での観察と、研究室での最新機器によるDNA・RNA解析という2つの手法を用いて、生態や進化の過程を解き明かしている。

菌類を“だまして”栄養を取る

―光合成をやめた植物がいるなんて不思議ですね。どんな顔ぶれなのでしょう。

植物が光合成をやめると、他の生物から養分を調達しなければいけません。調達先によって2種類に分けられます。一つが「寄生植物」。他の植物から養分をもらうタイプで、代表的なのはブドウの仲間のミツバカズラのつるに寄生するラフレシアです。もう一つが「菌従属栄養植物」で、植物ではなく、キノコなどの菌類をだまして養分を取っています。有名どころではギンリョウソウです。

―菌類をだます?

一方的に養分をもらうということは、菌類をだましていると考えられます。なぜなら、普通は植物と菌類の間に共生関係が成り立っているからです。植物は光合成で作るでんぷんやショ糖などの炭素化合物を菌類に分け与え、お返しに菌類から水分や窒素、リンなどをもらいます。しかし交換である以上、お互いに出さなければならないコスト、資源があります。例えば、植物が菌類にあげる炭素化合物の量は、自分が作った量のうち20%くらい。これを節約して相手の資源をもらえれば、それに越したことはありません。実は、助け合いの裏では植物と菌類のせめぎ合いが起きているのです。

共生関係を続けられるのは、互いに相手を審査できるから。これまでの研究で、植物が菌類に分け与える炭素化合物の量を減らすと、菌類も窒素やリンの供給量を減らすことが分かっていて、この仕組みを制裁機構といいます。何らかの方法で菌類の制裁を突破して、一方的に養分をもらうことに成功したのが、菌従属栄養植物です。そのメカニズムはまだ解明できていません。

今予想しているのは、菌類がある程度の搾取に甘んじているということ。彼らが植物を審査する時、資源をくれるか否かを見分けるコストがかかるはず。それが奪われるコストよりも小さい場合は、見逃しているのではないかと考えています。菌従属栄養植物が欲張ると、菌類に関係を打ち切られる恐れがあるので、多分“大勝ち”はできない。菌従属栄養植物は小さいものが多いのですが、それは菌類の許容範囲内で養分をもらうからでしょう。

―元々、小さいのですか。

いや、小さくなっていったと考えられます。光合成をやめた植物の多くが、光合成をする近縁種よりも小さいからです。光合成をやめて菌類から養分をたくさんもらおうとした種は存続できず、絶滅したのだと思います。

―菌従属栄養植物には彼らなりの戦略があり、進化の過程があったのですね。

その進化は謎に満ちていますが、光合成をしないという、“植物をやめる”ともいえる大胆な生き方を選ぶまでには、かなり段階を踏んだのは確かです。

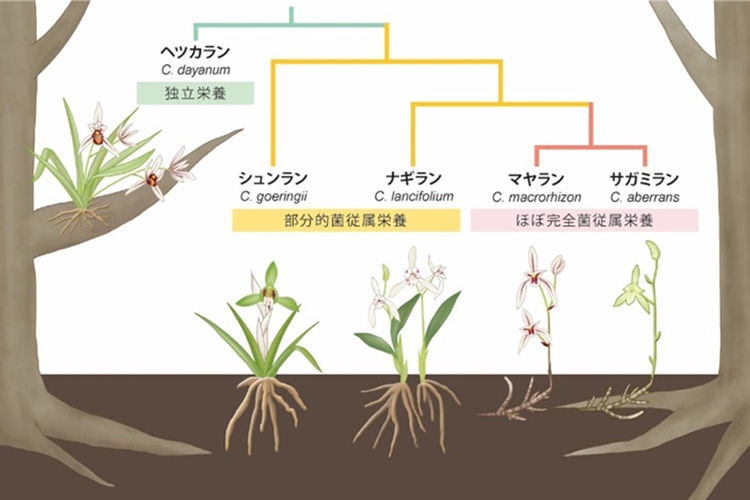

進化の道のりは、系統樹を描くと推定できます。まず、光合成で糖などの有機炭素を自ら作れる独立栄養の植物がいる。そこから光合成のできる立派な葉を持ちながら、菌類から炭素をもらう「部分的菌従属栄養植物」、例えばナギランのような種が出てくる。そして葉が退化してなくなり、緑色の茎でちょっと光合成をしているマヤランなどが出る。ここから葉緑素を失い光合成のできないアルビノと呼ばれる突然変異体が生まれ、菌従属栄養植物になる——。こうした段階を踏んで進化したと考えられます。こうしたストーリーは、花粉や種子を運ぶ方法などの研究からも確からしいといえます。

大好きな観察に、新技術を組み合わせて成果

―末次さんは幼少のころから、生き物が好きだったのですか。

おもちゃやお遊戯に興味がなく、野山を歩き回るのが好きで、生き物が大好きで、じーっと観察しているような子どもだったものですから、(博物学、生物学者の)南方熊楠みたいとも言われましたね。自分の手に取って観察したくて、対象はもっぱら植物と昆虫でした。

小学生の時に奈良県の春日山でギンリョウソウを見たのが、光合成をやめた植物との出合いです。とはいえ、この時に「この不思議な植物を研究したい!」と考えたわけではありません。ただ、もっと小さい時から、自分は何かの研究者になるものだと思っていました。

―光合成をやめた植物を研究するきっかけは。

京都大学農学部に入学して、演習林に生えていた(菌従属栄養植物の)ショウキランが面白いなと思い、光合成をやめた植物を研究対象として意識するようになりました。大学院の指導教官だった加藤真先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)の影響も大きいです。加藤先生もいろいろな生き物に興味があり、幅広く研究しておられて、その一つが光合成をやめた植物でした。興味を引かれたのは、生物種間の相互作用。光合成をやめることで、菌類との関係も、花粉を運ぶ昆虫との関係も、普通の植物とは違ってきます。そこに面白さを感じるとともに「植物だけではなく、キノコも昆虫も研究できるなんて生き物好きの自分にぴったりだ」と思ったのです。

私が光合成をやめた植物の研究を始めた当時、研究手法はまだ観察が中心でした。そこで、DNA解析などの新しい技術を使い、地下での植物と菌類のやりとりを調べるとさらに面白くなると考えたのが、今の研究へとつながっています。

―野外での観察と研究室での解析という現在の研究スタイルは、大学院時代に生まれたのですね。

寄生植物は別の植物に自らの根を食い込ませて寄生しているので、目で確認できます。ところが、菌従属栄養植物は土からボコッと出ているだけで、観察ではさっぱり分かりません。菌類は目に見えませんから。昔は、地面に堆積した葉や枝を分解して炭素化合物を摂取していると誤解され、「腐生植物」と呼ばれていました。解析技術の発展により、DNAを調べることで、地下での植物と菌類の関係性が明らかになってきたのです。

“だましのプロ”も保護しなければ

―絶滅危惧植物や環境の保全にも取り組んでいますね。

菌従属栄養植物は、森がないと生きていけません。栄養源となる菌類が他の植物から養分をもらえなくなるからです。周辺の木が伐採されて風通しがよくなるだけで、悪影響が出ることもあります。

国立・国定公園に生きる高山植物は自然公園法により守られていますが、低地の森に生息する菌従属栄養植物には保護が行き届いていません。手をこまねいていると、絶えてしまう。そこで、絶滅が危惧される菌従属栄養植物を「フラッグシップ・スピーシーズ(象徴種)」として、地元の人たちと一緒に保全活動を行っています。世界自然遺産に登録されている屋久島(鹿児島県)の人々は、森を切り開くのはよくないという意識が強いです。菌従属栄養植物は観光資源になるかもしれないからと、保護に協力してくれるケースもあります。

―末次さんにとってのフィールドワークとは。

自分の目で観察するといったローテクでも、世界的発見ができる可能性があるところが一番の魅力です。いままで誰も知らなかった生き物の世界をのぞけるわけですから。

日本の植物にはほぼすべてに名前が付いています。でも、形や匂いにどのような意味があるのかは、まだ全然分かっていません。なので、じっくり観察すれば、世界的発見もそれほど難しくはないのです。

―菌従属栄養植物が菌類をだます話にワクワクしました。これから、どう深めますか。

そのメカニズムを解明したいです。一つの鍵になるのは、生き方の異なる近縁種との比較だと考えています。そこで、かつては同種と思われたほどそっくりな近縁種、光合成するサイハイランと、ほとんど光合成しないモイワランを研究しています。生き方の違いに着目して深掘りしていくと、光合成をやめるために必要な変異が分かるのではないかと考え、DNA解析はもちろん、他の先進的な解析技術を使いつつ研究を進めています。

でも、もともと生き物が好きで研究者になったので、研究対象や分野を狭めたくはありません。アンテナを広く張って、面白いと感じる生物を研究していこうと思っています。

関連リンク