2019年ノーベル化学賞受賞記念講演「リチウムイオン電池の開発経緯とこれから」(2019年10月15日、日本化学会主催)「CSJ化学フェスタ2019」から―

お集まりいただき誠にありがとうございます。ノーベル化学賞受賞の連絡を受けてからのこの1週間は嵐のような日々でした。今日は受賞が決まってからおそらくはじめての講演になります。ノーベル化学賞受賞について、本人としての立場と評論家としての解説の両方で話したいと思います。

まず、「リチウムイオン電池の開発」がノーベル化学賞を受賞した理由は大きく2つありました。1つは、現在のIT社会の実現に大きな貢献をしたということで、こちらはもう過去の話ですね。もう1つは、環境・エネルギー問題の解決に向けて大きな可能性を秘めている具体的な技術の1つであるという、未来に向けてのものでした。

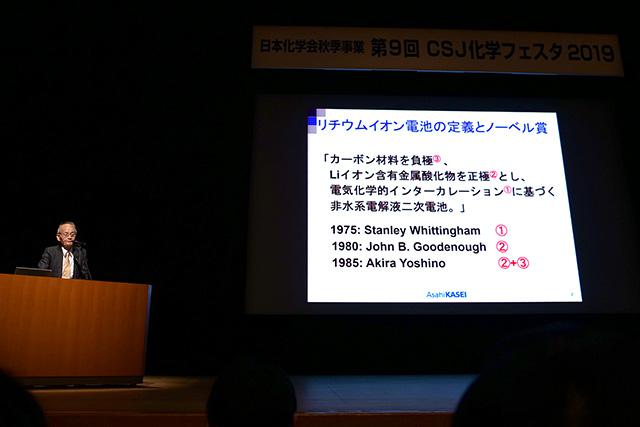

ノーベル化学賞授賞はなぜこの3人になったか

「カーボン材料を負極、リチウムイオン含有金属酸化物を正極とし、電気化学的インターカレーションに基づく非水系電解液二次電池」。これが、リチウムイオン電池の一般的な定義とされるものです。これをもとに、研究の歴史を順に説明します。

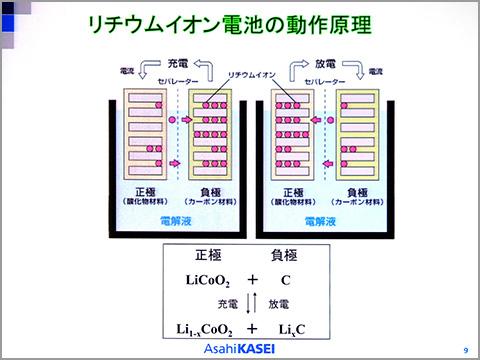

説明は後ろの方からいきます。「非水系電解液二次電池」。リチウムイオン電池は充電放電を繰り返すことができる電池「二次電池」で、「非水系電解液」を使ったものになります。

リチウムを用いた電池ができる以前、電池といえば乾電池、鉛電池など水溶液を使ったものでした。リチウムイオン電池がここまで小型軽量になったのは、水の代わりに有機溶媒を使った電解が提案されたことによるものです。最初に提案した人物はハリス博士という方で、1956年に彼の学位論文で提案しています。彼は論文を出して以降、電池や関連分野で論文を出しておらず、私は彼のその後については存じておりません。ただ、非水系電解という新しい提案がなければ、今のリチウムイオン電池はありません。

その次に、「電気化学的インターカレーションに基づく」という部分。リチウムイオン電池の原理は「リチウムイオンが出たり入ったりする」とよく言われます。この現象は電気化学的インターカレーションという言葉でも表現され、非常に重要な要素技術になります。この現象が電池に応用できることを1975年にはじめて提案したのが、今回のノーベル化学賞共同受賞者3人のうちの1人、スタンリー・ウィッティンガム教授です。

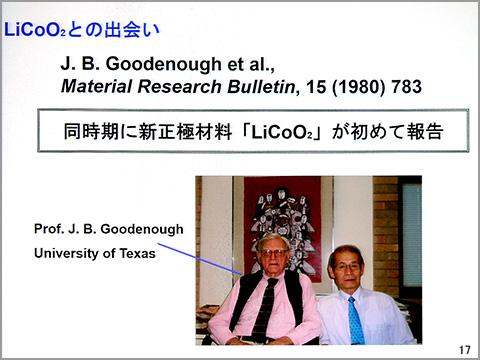

次は、「リチウムイオン含有金属酸化物を正極に」するという部分。リチウムイオンを含んでいない金属酸化物は、リチウムイオン電池に使えません。ウィッティンガム教授の提案から5年後の1980年に、リチウムイオンを含有している正極材料が世界で初めて見つかりました。「コバルト酸リチウム」という物質で、発見者は2人目の受賞者のジョン・グッドイナフ博士です。

ウィッティンガム博士は電気化学的インターカレーションを提案し、グッドイナフ博士は正極材料を見いだしました。私はその正極材料に対して「カーボン材料を負極に」する組み合わせを見いだして、1985年にリチウムイオン電池の原型を完成させました。これが私の受賞の理由となっております。

当然この先もいろいろな方々がいます。たとえば実際の製品化にあたっては、ソニーの技術者だった西美緒さんが大変な貢献をされてます。さらにその後もいろいろな方々のさまざまな改良があり、現在につながっています。とはいえ、ノーベル賞の授賞者は最大で3人ということで、今言ったような歴史を辿った3人が選ばれた、ということになると思います。

ポリアセチレンから始まった電池開発

私のリチウムイオン電池の研究は、導電性の高分子「ポリアセチレン」、電気が流れるプラスチック材料から始まりました。もともと電池とは一切関係のない研究テーマです。ポリアセチレンを自分の実験室で合成できるようになったので、材料の最適な応用を探るためにいろいろな分野の状況を調べていました。

その当時、新型二次電池の研究は大変盛んでしたが、ことごとく商品化に失敗していました。原因は負極材料。金属リチウムの一次電池がすでに商品化されていたので、同じく金属リチウムを負極にした二次電池の研究がたくさん行われていたのですが、上手くいきません。当時の電池業界は新しい負極材料を必要としていました。そこでポリアセチレンの応用を、電池の負極に絞って攻めていくのが面白そうだということで、研究の中身が少しずつ二次電池の研究に変わっていきました。

ポリアセチレンの負極としての特性を調べていくと、電気が貯められて、充電放電を繰り返してもなかなか劣化しないことが分かりました。ではこれを負極にして実際に電池を作るには、どういった正極材料が良いかということになります。そこに登場したのが1980年のグッドイナフ博士のコバルト酸リチウム。世界ではじめて見つかった、最初からリチウムイオンを積んでいるような材料でした。

こうして、研究開発をして2年目の1983年に、コバルト酸リチウムを正極、ポリアセチレンを負極にした1世代前のリチウムイオン電池が一旦完成しました。ところが、このプロトタイプはニーズを満たすものではありませんでした。

小型軽量化を求めて

開発当時のニーズというのは、「体積」と「重量」の両方を既存の二次電池の3分の1にして欲しいというものでした。では実際にポリアセチレンを使って作る電池がどうだったかと言うと、重量ベースではほぼ満点。当時のニカド電池の3分の1ほどに軽量化できました。ところが、体積ベースでみると残念ながらニカド電池とほとんど同じでした。

そこで、この状況を複数のユーザーの方々に話した上で「小型化と軽量化、もし1つならどちらが最優先か」を伺いました。返ってきたのは、全て小型化を優先するというものでした。現在のスマホもそうですよね、あの狭いスペースにまずは入らなくてはなりません。最優先は小型化なのです。

小型化できない理由は、ポリアセチレンの真密度(物質自体の体積密度)が小さいことによるものでした。真密度が小さいと重量ベースでは良いのですが、体積ベースでは「かさばる」ことになります。原因が物質の真密度ということでは、もう大きく改良する余地がありません。そこで今度は、ポリアセチレンと同じ機能を持っていて、なおかつ真密度が大きな材料がないか調べていきました。

当然カーボン材料が浮かんできましたので、当時世の中にあったカーボン材料を軒並み負極材料として評価していきました。しかし残念ながら、当時入手可能なカーボン材料の中では適したものが見つかりません。こんな中で1つのきっかけとなったのが「VGCF」という新しい材料でした。

VGCFは非常に特殊な作り方をする炭素繊維で、同じ旭化成のまったく関係のない繊維開発の研究所で研究されていました。同じ社内ということで早速サンプルを手に入れて評価したところこれがすこぶる良く、VGCFの特殊な結晶構造が電池の負極材料に使えるということが分かりました。結晶構造が分かったことで、あとは芋づる式です。以降いろいろな新しい負極用のカーボン材料が開発されていって現在に至ります。

とはいえ、実はこのVGCFをしのぐカーボン材料がいまだに出てきていません。このVGCFというのは値段がとても高いので、100パーセントを負極材料として使うととんでもなく高価な電池になってしまいます。性能が少し劣る安価なカーボン材料にVGCFを1~2パーセント混ぜると性能が大きく上がることが分かっているので、現在皆さんがお使いのリチウムイオン電池はそうしてトータルコストを下げています。

最後の課題は安全性だった

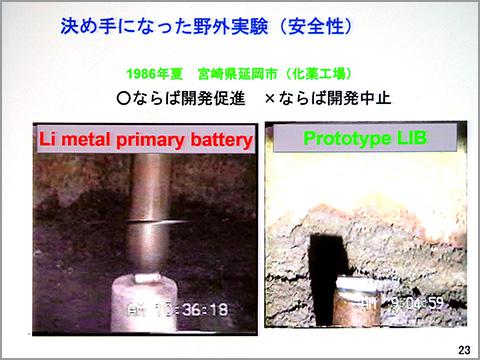

ここまで1984年までの話をしました。その当時、研究が盛んだった新型二次電池がなかなか商品化されなかった理由の大きな問題に「安全性」がありました。というわけで、開発したこの新型二次電池が、安全面をクリアできるかが極めて重要になります。もしクリアすることが実証できればさらに前に進んでいきますが、クリアできないという答えになればその日をもって即研究はストップ。当然こういうことになります。

1年後の1985年に、手作りでいろいろな電池を何とか作って安全性を評価しています。この試験は、電池の上から鉄の玉を落として何が起こるかを見る、という極めてシンプルな試験でした。

まずリチウム電池。試験すると金属リチウムが溢れ出して火が出てしまいます。充電放電を繰り返す二次電池は、これでは世の中に出せません。リチウムイオン電池はこの試験をクリアできたので、その後の商品化につながりました。もし試験で火が出ていたら、これは世の中に出ていなかったと思います。

そういった意味で、本当にリチウムイオン電池が誕生したのは安全性試験の瞬間かなというふうに私は思っております。その後も問題点が出てくることはいろいろとあったのですが、なんとか現在に至りました。

研究は福井謙一先生、白川英樹先生からつながっている

今日私が一番申し上げたかったことをお話します。技術の歴史、研究の流れの話です。日本人初のノーベル化学賞受賞は1981年、京都大学の故福井謙一先生でした。実は、私は福井先生の孫弟子にあたります。

福井先生がノーベル化学賞を受賞されたのは「フロンティア電子理論」。簡単に言うと、化合物の物性や化学反応などを実験ではなく計算で理論的に予測していこうというものでした。リチウムイオン電池の研究にも、実は福井先生のフロンティア電子理論が随所に盛り込まれています。

続いて、ノーベル化学賞の2人目は2000年の白川英樹先生。白川先生の業績は「ポリアセチレン」の発見。この材料は、福井先生のフロンティア電子理論で予測された化合物でもあります。「共役二重結合」できれいにつながったポリマーがもし世の中にできたら、それには電気が流れ、色は確かに金属光沢になると。その実物を白川先生が発見されたことになります。

福井先生の非常にベーシックなフロンティア電子理論という大きな業績があって、白川先生が具体的な化合物を発見しました。そして、リチウムイオン電池の負極はカーボン材料に変わっていますが、基本的にはポリアセチレンの研究から電池が生まれています。もし私がノーベル化学賞を受賞するようなことがあれば、これをぜひ話したいと思っていたのですが、まさにその通り今日この場でお話することができました。

ちょっと余談になりますが、1981年の福井先生、2000年の白川先生、2019年の私。ここにはある法則があります、お分かりですね、19年(つながりがある研究が19年ごとに受賞している)。これが分かっていたらこの10年間やきもきする必要はありませんでした。次は何年か分かりますね。きっとそうだと思っています。

次の産業革命は環境・エネルギー分野

最後に未来の話に移りたいと思います。

リチウムイオン電池は世に出てしばらくは全く売れませんでしたが、ある時から突然のごとく売れ始めました。それが1995年、「Windows95」の年にあたります。世界中の人が現在のモバイルIT社会に向けて一斉にスタートを切った、そんな年だと思います。

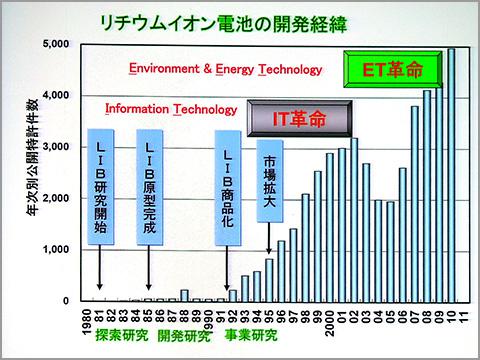

IT機器の電源として使われはじめたリチウムイオン電池は、IT社会と一緒に急激に成長していきました。「リチウムイオン電池に関連する特許出願件数の推移」で描かれる1995年から2002年までの大きな山、これは明らかにIT革命の軌跡です。IT革命によって世の中が変わり、いろいろな研究が行われた成果が特許出願件数になって表れています。

問題はその後です。2003年から2006年ごろまでに一旦下火になって、そこから現在にかけてまた急激に出願件数が増えてきています。これは明らかにIT革命の後に何かが起こり始めています。IT革命というのは、情報技術の大きな変革でした。次に今起こっているのはエナジーと、エンバイロメントのテクノロジー。近年の伸びは、ここで大きな変革がもう始まったか、起こりかけているものだと私は思っています。「E」が並びますので「ET革命」くらいのネーミングが一番良いのかなと考えています。IT革命が第三次産業革命と言われていますが、このET革命というのはその次に起きる第四次産業革命を表しています。

最近AIだ、IoTだと言われているものがありますが、まさにそれらです。AI、IoT、5G、シェアリング・・・。そうしたさまざまな新しい技術もしくは財源を取り込んでいく中で、現在人類最大の課題になっている環境問題に対して切り札的な技術が生まれくる、そう私は理解しております。そこでリチウムイオン電池もAIやIoT、5Gなどに利用されて、そういった世界ができてくると思います。

ET革命を実現するには当然研究開発や発明が必要になります。次のノーベル賞は19年後と申しました。2019から19年後の2038年にノーベル化学賞の対象となるのはおそらく、環境問題解決への貢献だと思います。場合によってはノーベル平和賞と2つ取るかもしれませんね。実現したら、それくらい大きなことだと思います。そして、できれば日本からそういった世界のスーパーヒーロー、スーパースターが生まれて欲しいです。

(サイエンスポータル編集部 腰高直樹)

吉野 彰 氏プロフィール

1948年生まれ。1972年京都大学大学院修士課程修了。1972年旭化成株式会社入社、1981年から新型二次電池の研究に着手し、1985年にリチウムイオン二次電池を発明。1992年に東芝との合弁会社株式会社エイ・ティーバッテリーの設立に携わり、リチウムイオン二次電池を事業化。現在は旭化成名誉フェロー。2004年度に紫綬褒章、2013年にロシアのGlobal Energy Prize、2014年に米国のNational Academy Charles Stark Draper Prize、2018年に日本国際賞(JAPAN PRIZE)、2019年にはEuropean Inventor Award(欧州発明家賞、非欧州部門)を受賞し、10月にはノーベル化学賞受賞が決まった。