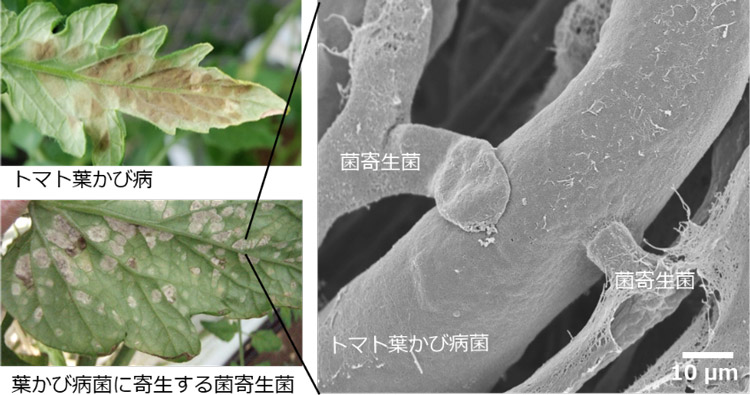

トマト栽培において生育不良や収量低下を起こす「葉かび病」の病原菌を食べる「菌寄生菌」を摂南大学などのグループが発見した。葉かび病菌へ寄生する鍵となる化合物の合成能力は、7680万年前に麹菌との共通祖先から伝わっていたことも明らかになった。農業生産において、化学農薬が効かない耐性菌の出現などが問題となる中、環境に配慮した生物農薬としての実用化が期待できる。

トマト葉かび病は高い湿度を好み、トマトを植物工場や温室内などの施設内で栽培すると多発する。通常、抵抗性をもつ品種を開発したり、化学農薬で防除したりして対応する。しかし、ヒトの病原菌で薬剤耐性菌が生まれるのと同様に、葉かび病菌も進化して、農薬が効かなくなったり、抵抗性のある品種にも感染できるようになったりする。そのため、農薬や品種改良などとは別の防除技術が必要になる。

摂南大学農学部農業生産学科の飯田祐一郎准教授(植物病理学)は、葉かび病菌を研究中、偶然に病菌に寄生する菌寄生菌(Hansfordia pulvinata)を2018年に発見し、「デオキシフォメノン」という化合物が寄生に関わることを明らかにした。

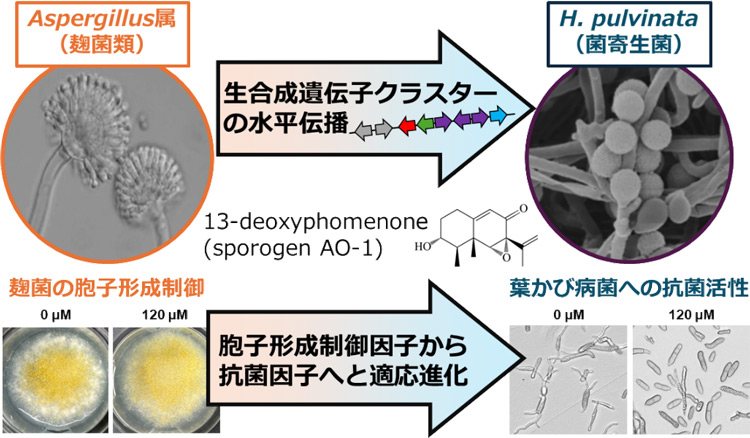

遺伝子解析により、飯田准教授らは、デオキシフォメノンの生合成に関わる遺伝子群を同定した。その遺伝子群が他の菌類にもあるかを139種のゲノム情報において解析した結果、発酵食品などに使用される麹菌やその近縁種にもあることが分かった。進化による系統分化の過程に照らし合わせると、7680万年前に共通祖先から菌寄生菌が遺伝子群を受け継いでいることが明らかになった。

ただ、デオキシフォメノンの機能を調べると、麹菌では胞子形成調節に関わる一方で、菌寄生菌では葉かび病菌を弱らせる抗菌性としての役割を持つように変化していた。異なる菌類において、同じ化合物をそれぞれ異なる目的で利用するように進化した事例とみられる。

飯田准教授によると、新たな化学農薬の開発は数百億円に上る開発コストとおよそ10年の開発期間が必要とされる一方で、新たな耐性菌の出現によりすぐ使い物にならなくなるリスクを抱えている。今後は、菌寄生菌がトマト葉かび病菌をどうやって見つけるかや、どのように寄生するかといったメカニズムを明らかにしていくことで生物農薬としての実用化の可否を見極める必要があるという。

研究は、滋賀県立大学や九州大学、農業・食品産業技術総合研究機構、日本女子大学と共同で行い、4月9日に米国微生物学会誌「エムバイオ(mBio)」に掲載された。

◇7月16日追記

一部を訂正しました。

本文2段落目

誤「ウイルス」

正「ヒトの病原菌」

関連リンク

- 摂南大学プレスリリース「トマトの病原菌を食べる菌を発見 作用メカニズムを解明、バイオ農薬開発に期待」