「白書とともに振り返る科学技術・イノベーション政策の歩み 科学技術基本法30年とこれからの科学技術・イノベーション」と題した令和7(2025)年版科学技術・イノベーション白書を文部科学省がまとめ、政府が閣議決定した。今年は戦後80年、また1995年の科学技術基本法制定から30年の節目に当たることから、わが国の関連政策の歩みを振り返った。

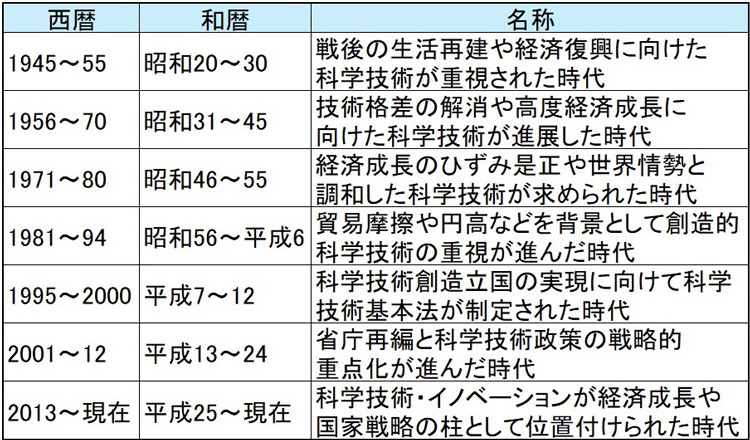

白書は例年通りの2部構成で、先月13日に閣議決定した。第1部は毎年、切り口を変えた特集で、地域発の科学技術・イノベーションの事例を特集した令和5年版、人工知能(AI)に焦点を当てた6年版に続き、今年は科学技術政策の軌跡を、背景となった社会情勢や研究成果と共にまとめた。戦後80年を7つの時代に分けており、その区分や名称は「容易に設定できないが、俯瞰(ふかん)的視点から、過去の白書などを踏まえつつ独自に整理した」という。また来年度に始まる第7期科学技術・イノベーション基本計画の策定を控える中、課題を提示した。

復興、成長、摩擦…重視され続けた科学技術

第1部の第1章は、1945年の終戦から基本法制定前までを回顧した。

1945~55年には、生活再建や経済復興に向けた科学技術が重視された。連合国軍総司令部(GHQ)が、戦時の技術動員の中枢だった内閣技術院を解体。原子核や航空などの研究を禁じた。日本学術会議や科学技術行政協議会、工業技術庁(現産業技術総合研究所)などを設置した。49年には湯川秀樹がノーベル賞(物理学)を日本人で初めて受賞。52年にサンフランシスコ平和条約が発効し主権が回復すると、GHQが禁じた研究が順次解禁に。原子力平和利用の機運が高まり、またペンシルロケット実験も行われた。

1956~70年には、技術格差の解消や高度経済成長に向けた科学技術が進展した。56年、科学技術庁を設置。また科学技術会議や日本科学技術情報センター(現科学技術振興機構=JST)の設立、理化学研究所の再発足などにより振興を図った。61年度から10年間の「所得倍増計画」を受け、科学技術会議が答申をまとめ、理工系人材の増強、研究開発強化を打ち出した。58年に科学技術白書(2021年から科学技術・イノベーション白書)を創刊した。

1971~80年には経済成長のひずみを是正し、世界情勢と調和する科学技術が求められた。公害対策や、石油危機に伴う代替エネルギーの研究開発を重視。エレクトロニクスやライフサイエンス分野も進展した。海洋開発の取り組みが進み、また地震予知研究を推進することになった。

1981~94年には貿易摩擦や円高などを背景に、創造的な科学技術が重視された。米国などとの摩擦が深刻化し、半導体やコンピューター、宇宙航空などの分野に制裁関税が課された。わが国が他国の基礎研究の成果で経済成長しているとの批判「基礎研究ただ乗り論」などを背景に、81年を科学技術立国元年とし、基礎的、先導的研究を推進することとした。86年、後の基本計画につながる科学技術政策大綱を初めて閣議決定した。

国際科学技術博覧会(つくば科学万博)を1985年、茨城県で開催した。大規模国際プロジェクトである現在の国際宇宙ステーション(ISS)計画、国際熱核融合実験炉(ITER、イーター)計画への参画を決めた。がんや地球環境問題の対策を進め、また原子力や宇宙分野の国産技術を高めた。

基本法制定、選択と集中、事業仕分け…議論高まる

第2章は、科学技術基本法制定から現在までの30年をたどった。

1995~2000年は、科学技術創造立国に向け基本法を制定した時代。基礎研究の重視や、先進国追従からの脱却が必要との認識から1995年、基本法を制定した。翌年、科学技術基本計画(2021年の第6期から科学技術・イノベーション基本計画)を初めて策定し、任期制による研究者の流動性向上、ポスドク(博士研究員)支援などを掲げた。政府の研究開発投資の目標額も示した。一方、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏洩(ろうえい)事故(いずれも95年)など、科学技術への信頼を揺るがすできごとが続いた。

脳死やクローン羊をめぐり、生命倫理の議論が高まった。環境問題では1997年、先進国の温室効果ガス排出削減目標などを定めた京都議定書が採択された。すばる望遠鏡(米ハワイ州)の観測、旧カミオカンデやスーパーカミオカンデ(いずれも岐阜県)のニュートリノ実験などにより重要成果が得られた。大学や企業の知的財産保護の取り組みが進んだ。

2001~12年には、省庁再編と政策の戦略的重点化が進んだ。01年の省庁再編で内閣府や、文部省と科学技術庁の統合による文部科学省が誕生した。科学技術政策担当大臣を置いたほか、科学技術会議を廃止し総合科学技術会議(CSTP)を設置した。01年以降、国立研究機関などを独立行政法人化。04年、国立大学と大学共同利用機関を法人化した。

2001年策定の第2期基本計画では、ライフサイエンスと情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料を重点4分野とするなど、選択と集中を図った。06年の第3期基本計画ではさらに分野内の重点化を進め、イノベーションの語が初めて登場した。知的財産と宇宙、海洋開発の3分野で政府一体の推進体制を築いた。

2009年の政権交代後、11年に策定した第4期基本計画では「科学技術イノベーション」を定義した。「事業仕分け」では科学技術関連事業の多くで予算計上見送りや大幅縮減の判断がなされ、科学技術のあり方や説明責任の議論が高まった。

11年の東日本大震災を通じ、自然の猛威や科学技術の影が再認識された。小惑星探査機「はやぶさ」帰還、ヒトゲノム解読完了、人工多能性幹細胞(iPS細胞)作製などの成果が続いた。

安全と安心、多様な幸せを目指す社会へ

2013年から現在までの時代には、科学技術・イノベーションを経済成長や国家戦略の柱として位置づけてきた。12年の政権交代後、13年1月の安倍晋三首相(当時)による所信表明演説を機に、科学技術・イノベーション政策が成長戦略の柱の一つとなった。同年、科学技術イノベーション総合戦略を初策定。18年以降はこれを統合イノベーション戦略とし、基本計画の年次実行計画に位置づけている。

2014年、CSTPを総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)に改組した。18年には、イノベーションに関連するCSTIなど7つの会議などが調整を図る枠組みとして、統合イノベーション戦略推進会議を設置している。

2016年策定の第5期基本計画で、仮想と現実の空間が高度に融合した人間中心の社会として「Society(ソサエティー)5.0」を提唱。21年に策定した現行の第6期基本計画ではこれを深め、国民の安全と安心を確保し、一人一人が多様な幸せを実現できる社会を目指すなどとした。人文・社会科学を含む「総合知」を活用する考えから基本法を本格改正し、21年に科学技術・イノベーション基本法を施行した。国立研究開発法人制度や10兆円規模の大学ファンドの創設、「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」の決定などを行った。

世界的に大流行した新型コロナウイルス感染症の対策、温室効果ガス排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの取り組み、半導体やAI、量子技術などの時代の変化に沿った研究が進んだ。一方、STAP(スタップ)細胞などの研究不正が問題視され、ガイドライン策定などの対策を行った。

基本法30年、課題山積…第7期基本計画策定に向けて

第3章では現状の重要課題を提示した。基本法制定時に課題とされた基礎研究力は2000年代半ば以降、低下が指摘されている。若手研究者の環境は必ずしも改善されず、研究支援人材も減少傾向が続いてきた。研究インフラの老朽化なども問題化。大学部門の研究開発費は、主要国が増加する中で横ばいが続いている。

国立大学の運営費交付金は法人化以降、1600億円超減少しており、物価高騰などもあって大学が財源の狭まりを感じる要因に。一方、企業や財団法人などからの基礎研究への投資や寄付が存在感を増し、大学による基金運用も増加している。財源の多様化が重要だとした。

国内外の情勢変化への対応も必要だと指摘した。基礎研究を基に起業したスタートアップが伸び悩んでおり、成長に応じた支援や、連携の推進などが求められるという。最先端科学技術の兆候や動向を敏感に捉える必要も示した。

わが国の研究者が、人材が国境を越えて移動する「国際頭脳循環」や国際的研究コミュニティーに参画できるよう、また優秀な外国人がわが国で研究したいと思えるよう、取り組むべきだという。一方、研究の国際化やオープン化に伴い、重要技術の情報などが盗まれるリスクが指摘されている。そこで研究インテグリティー(健全性、公正性)や、外部からの不当な影響を防ぐ研究セキュリティーの確保も求められるとした。

来年度からの第7期基本計画策定に向け、CSTIの専門調査会で検討が始まっており、論点として「国力の基盤となる研究力の強化・人材育成」「社会変革を牽引(けんいん)するイノベーション力の向上」「経済安全保障との連携」が挙がっている。

第2部は政府が昨年度に取り組んだ科学技術・イノベーションの振興策をまとめた。「阪神・淡路大震災30年 スーパーコンピュータを活用した阪神地域の防災・減災、まちづくりへの貢献」「防衛分野でのイノベーションの実現に向けた取組」「日本科学未来館での多層的な科学技術コミュニケーション活動」などのコラムも盛り込んだ。扉絵は科学技術・イノベーションの歩みや未来を、年表形式のこま割りで表現している。

関連リンク

- 文部科学省「科学技術・イノベーション白書」