喉にあり、苦みなどに対して咳や飲み込み(嚥下)を引き起こす新しい感覚器官を京都府立医科大学などのグループがマウスで発見した。気管の入り口にあたる喉頭では咳、食道へつながる咽頭では嚥下が起きる。長く続く咳の治療薬開発で貢献する可能性があるだけでなく、科学的によく分かっていないビールの「のどごし」のメカニズムを解明するきっかけになるかもしれない。

感覚が脳に伝わるまでに神経細胞で起こる情報伝達の仕組みとしては、ドーパミンやGABA(ギャバ)、アセチルコリンなど細胞内では小胞にくるまれていた化学物質が、小胞が細胞膜に接すると小胞が開いて放出されて情報伝達をする「シナプス」が一般的に知られている。

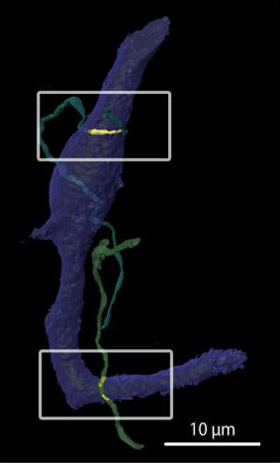

京都府立医科大学大学院医学研究科の樽野陽幸教授(生理学)は2013年ごろ、チャネルという孔のある膜タンパク質が開いて化学物質が出ていくことで、神経細胞へ情報伝達が起こる「チャネルシナプス」という小胞とは別のシナプス様式を発見。上皮細胞と神経細胞の情報連絡をしており、舌の味蕾(みらい)で塩味を感じて脳に伝える機構にこのチャネルシナプスが関わることを明らかにしていた。

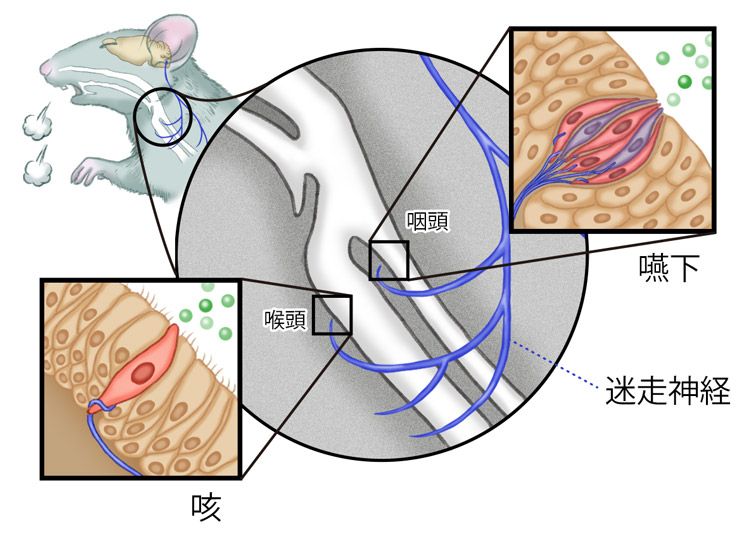

新しいチャネルシナプスがどこで働くのか未知だったため、樽野教授らはマウスを用いて該当のチャネルの遺伝子が働いているものがないか44臓器・組織で調べたところ、喉にチャネルシナプスが多そうだという結果を得た。喉を細かく調べると、肺に至る気道につながる喉頭と、胃に至る食道につながる咽頭それぞれの表面(上皮)でチャネルシナプスを持つ新しい感覚器官があった。この感覚器官は、ブラシのような微絨毛を出して化学物質を感知する「タフト細胞」と味蕾の中にある「2型味細胞」に分類できた。

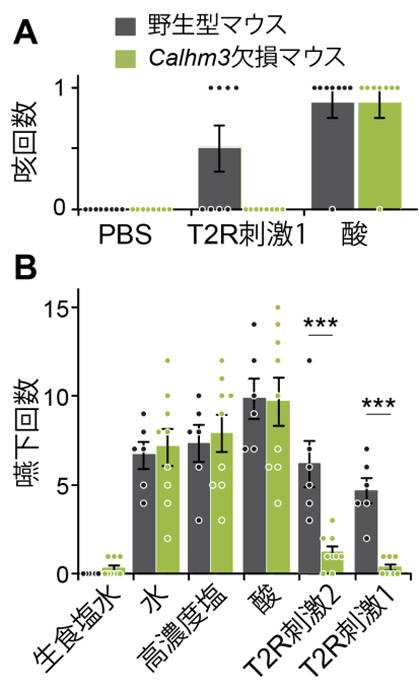

遺伝子を解析した上でチャネルシナプスを機能させなくしたマウスを用いて、感覚器官の機能を調べたところ、苦い毒素を含む植物抽出物やたばこの煙、空気汚染物質、病原体関連物質など多数の体を侵害する多くの化学物質に反応することが分かった。反応すると、チャネルシナプスからアデノシン三リン酸(ATP)が放出されて迷走神経を活性化するという機序も分かった。喉頭タフト細胞では咳、咽頭2型味細胞では嚥下を促していた。舌の味蕾では苦みを感じると吐き出したくなるのに対して、咽頭だと逆に飲み込む方向への反射を促していた。

長く続く咳(慢性咳嗽)を世界人口の約10%が患っているという推計があるが、原因が分からず治りにくい場合が多く、薬も副作用が無視できないものなどに限られていた。新しく発見した喉頭タフト細胞に起因する慢性咳嗽が特定できれば、タフト細胞内の分子を標的にした創薬で治療する道が開ける。

また、嚥下については、舌では味わうと吐き出したくなる苦みが、咽頭では飲み込む方向に進むことが分かった。苦いビールがなぜゴクゴク飲めるかという、のどごしのよさを科学的に説明できる可能性もある。樽野教授は「苦いビールをおいしく飲んだ後の人の表情は、甘い物を食べた後の笑顔とはまた別の表情。チャネルシナプスを持つ咽頭2型味細胞が、のどごしを担う感覚センサーかもしれない」と話す。

研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業や日本学術振興会科学研究費助成事業、ソルト・サイエンス研究助成、内藤記念科学技術振興財団、武田科学振興財団、浦上食品・食文化振興財団、日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受け、理化学研究所などと共同で行い、米科学誌セル電子版に4月5日、掲載された。

関連リンク

- 京都府立医科大学プレスリリース「咳と嚥下のスイッチ 喉に新たな感覚器官を発⾒」