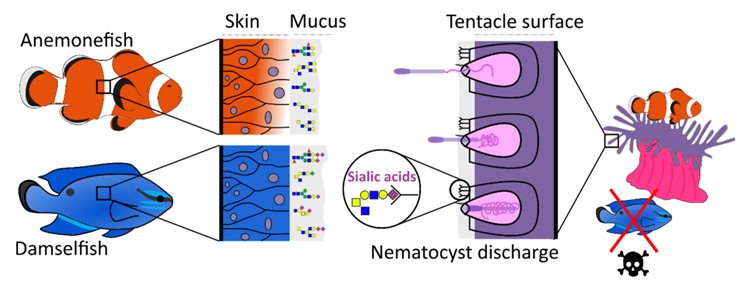

イソギンチャクの触手には毒針が備わっているのにもかかわらず、共生するクマノミ類が刺されないのは、クマノミの体表にあるシアル酸という糖分子が成長に伴い減少するためだということを、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループが発見した。シアル酸は毒針の発射のトリガーで、イソギンチャクもシアル酸を持たず、自らを刺さないようにしていることも分かった。「共生の仕組みを理解する手がかりになる」としている。

イソギンチャクの触手には刺胞(しほう)と呼ばれるカプセルがあり、刺激を受けると毒針を発射する。ヒトのみならず、多くの魚も刺される。イソギンチャクの種類によっては、重症になることもあるため、扱いに注意が必要だ。しかし、アニメーション映画などでもおなじみのクマノミはなぜ刺されずに、イソギンチャクをゆりかごのようにして共生できているのか分かっていなかった。

OIST海洋生態進化発生生物学ユニットのヴィンセント・ラウデット教授(生態学・進化生物学)らの研究グループは、先行研究で分かっていた、「イソギンチャクが特定の糖に触れたときに毒針を発射する」という現象に着目し、この糖がなければ刺胞が刺激されずに済むのではないかという仮説を立てて調べた。

糖分子の存在を調べる手法と、糖代謝を抑制する遺伝子の活性を調べる手法を組み合わせ、クマノミの幼魚から成魚にかけて、体表の糖の一種であるシアル酸の量を調べた。シアル酸は様々な生物に含まれる物質で、生体反応に関与する。その結果、幼魚は他の魚と同じ量のシアル酸を有しているが、白とオレンジのしま模様ができる頃にはシアル酸が減っていることを突き止めた。また、イソギンチャクの体表にはシアル酸が含まれていなかった。これにより、イソギンチャクの触手同士が触れても、毒針が発射しないようになっていることも判明した。

クマノミの幼生は、生まれた後に海面へと上がり、海流で外洋に運ばれて成長する。しかし、幼生は非常に小さいため、広大な海洋内での発見は困難で、詳しい生態は解明されていない。これまで分かっていることとして、2週間で35キロメートルと非常に長い距離を移動できるということなどがある。

クマノミとイソギンチャクの共生関係は、「単なる捕食者からの防御という関係にとどまらない」とラウデット教授はいう。イソギンチャクは、サンゴに共生する褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトンとも共生している。クマノミがいることによってイソギンチャクを攻撃する捕食者が撃退され、イソギンチャク内の褐虫藻の定着を助けることが別の研究で分かっている。これについても、「褐虫藻は光合成によってイソギンチャクに必要なエネルギーの80パーセント以上を供給している。クマノミは共生関係を維持・強化する役割も果たしているのではないか」としている。

イソギンチャクに幼生の時のみ共生するミツボシクロスズメダイのシアル酸も調べると、幼魚のときは量が少ないことも分かった。なお、クマノミとスズメダイは近縁種ではない。このように、シアル酸の量はイソギンチャクと共生できるかどうかを決めていた。

ラウデット教授は、「クマノミは、イソギンチャクに対して、シアル酸を持たないことで自分が仲間だと錯覚させるまでの過程は、化学的に内側から欺く『トロイの木馬』のようだ」と振り返る。侵入後のクマノミはイソギンチャクと共生するが、「共生は海洋の激しい環境変化に適応するための策の一つと考えられる。共生を研究することは、複雑な生命の基盤を理解するための鍵となる」とした。

今後は、クマノミがどのようなメカニズムでシアル酸を減らして成長しているのか調べたいとしている。また、自然界とは逆に、クマノミの成魚にシアル酸をまとわせ、イソギンチャクに共生しない魚からシアル酸をなくすという人為的介入実験を行うことで、シアル酸と刺胞の毒針発射との直接的な因果関係を調べてメカニズムを証明したいという。

研究は糖鎖生命科学連携ネットワーク型拠点(J-GlycoNet)の助成を受け、仏国立科学研究センターとOISTが共同で行った。成果は2月15日に独の科学誌「BMC バイオロジー」電子版に掲載され、同日、OISTが発表した。

関連リンク

- 沖縄科学技術大学院大学プレスリリース「解き明かされた海の謎:クマノミはなぜ宿主イソギンチャクに刺されないのか」