中高年以降で「聞き返し」が多くなったら、早めの補聴器使用により認知症の予防が期待できることを慶應大学の研究グループが明らかにした。4つの周波数について平均38.75デシベルより大きな音が聞こえていない場合、認知症のリスクになり得るという。同グループでは「補聴器にはネガティブなイメージがあるかもしれないが、日常会話で聞き取れないことが出てきたら、早めに『専門職』に補聴器を作ってもらった方が良い」としている。

認知症のリスク要因として難聴があることは、ランセットなどの学術論文でも明らかになっている。しかし、どの程度の難聴になれば補聴器で「聞こえ」の介入をした方が良いのかは分かっていなかった。さらに、「聞こえ」と認知症の関連を調べた他の研究は高齢者を母数にしており、もともと加齢による難聴の影響があると考えられた。

慶應大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室の西山崇経専任講師(耳科学・聴覚医学)らの研究グループは、「聞こえにくい」「耳鳴りがする」という主訴で同大学病院の外来を受診した55歳以上の難聴者を対象に、聴力と認知機能の関係を調べた。500、1000、2000、3000ヘルツの4周波数において、25デシベル以上が聞き取れて3年以上補聴器を装用した男女62例と、同じ条件で未装用の同55例に分けた。

周波数を500~3000ヘルツに絞ったのは、この帯域は言葉の聞き取りで重要な音の高さで、補聴器で治療介入を行えるためだ。また、認知機能のテストはMMSE-JとSDMTという2種類を使った。2種類に分けたのは、MMSE-Jは対象者に声で尋ねる形式なので、難聴だとそもそも聞き取れない可能性がある。

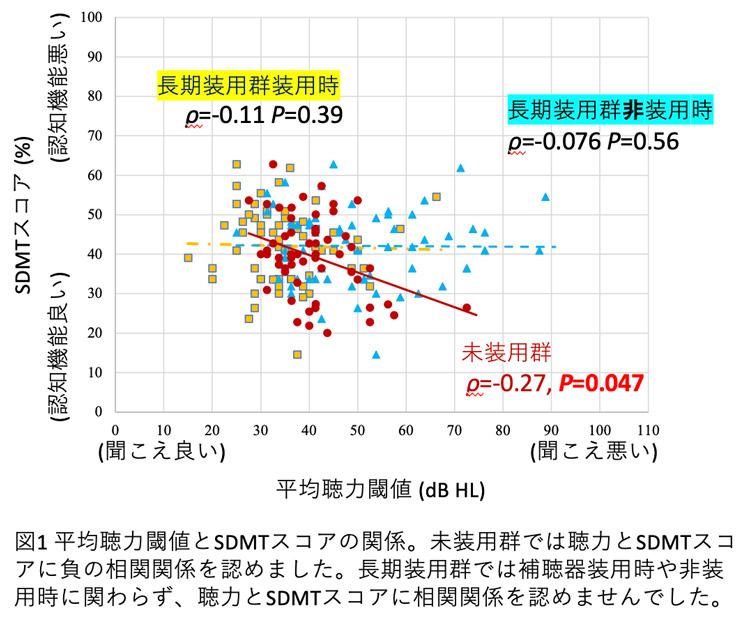

その結果、未装用群は、聞こえが悪いほど認知機能の低下がみられた。他方で、装用群は相関を認めなかった。補聴器の調整には最低でも3カ月はかかるとされており、3年も使用すれば、「体の一部」として日常的に使えていると判断できるという。そのため、症例を3年以上の装用群と未装用群で区切った。

次に、未装用群はどのくらいの聴力レベルで認知機能が低下しているか詳しく解析した。その結果、4周波数の平均で38.75デシベルより大きな音が聞こえていない場合、認知症リスクが上がることが分かった。

西山専任講師は「耳鼻科の外来診療では、一見するだけでは認知機能が低下しているとは思えなくても、検査の結果、軽度認知障害を持っている人が一定数存在することが分かった」と話す。今回の結果を基に、38.75デシベルを超えた音が聞こえない人には、認知症予防として補聴器を装用する意義を説明したいとの意向だ。

日本の補聴器は保険診療ではなく、医療従事者を介さずに量販店やインターネットなどで購入できる。だが、その手軽さゆえに「高価な補聴器を買ったのに聞こえない」や「聞こえないから、とより高額な補聴器をすすめられた」といった不満も多い実態がある。

そして他の研究では、国内の医療機関を介さずに購入した補聴器の99.6パーセントが「不適合」との報告もある。西山専任講師は「補聴器は買う前にレンタルした方が良く、慣れるまでの調整は補聴器診療に精通した専門職に委ねた方が良い」とアドバイスしている。なお、補聴器は高ければ高品質というわけではないという。

研究は日本学術振興会の科学研究費助成事業とエーザイの助成を受けて行われた。成果は2月24日、英国の老年科学誌「NPJ エイジング」電子版に掲載され、3月7日に慶應大学が発表した。

関連リンク

- 慶應義塾大学プレスリリース「認知症のリスクとなり得る聴力レベルを解明-どのくらいの聴力から認知症予防として補聴器を始めた方が良いか-」