激しい咳(せき)が特徴で子どもが感染しやすい細菌性の感染症「百日咳」が顕著に流行し、現在の集計法になった2018年以降1週間当たりの報告数として最多になったと、国立健康危機管理研究機構(JIHS)が8日公表した。新型コロナウイルス禍では患者が減っていたが昨年から増え始めており、日本小児科学会は「重症例も報告されている」と注意を呼びかけている。

JIHSによると、全国の医療機関から3月24~30日(2025年第13週)に報告された患者数は578人で、現在の集計法になった2018年以降1週間当たりの報告数としては最多となった。今年に入ってからの約3カ月間の累計は4771人となり、昨年1年間の累計4054人を超えた。

第13週の報告数の都道府県別では新潟県が73人と最多。次いで多かったのは兵庫県36人、沖縄県35人、大阪府33人、東京都28人、宮崎県と福岡県が26人、埼玉県24人、愛知県20人など。都市部、地方を問わず感染者が出ているという。

JIHSによると、2018年から全患者数を把握する5類感染症に指定された集計記録が残るようになった。年間の累計患者数は18年約1万2000人、19年約1万6000人。新型コロナウイルス感染症が流行し始めた20年は3000人以下になり、21~22年はいずれも1000人を下回っていたが、24年半ばから増加傾向を示していた。

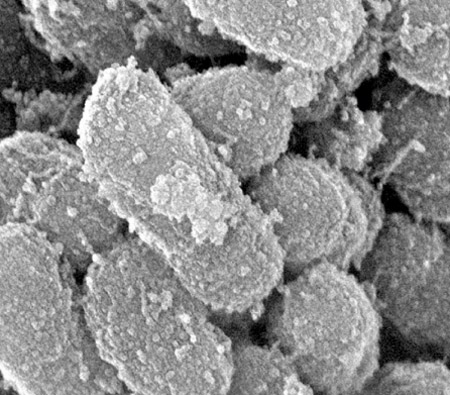

百日咳は、百日咳菌が原因で咳やくしゃみによる飛沫(ひまつ)を介して感染する。最初に風邪の症状が出て次第に咳が増え激しくなる。咳が長く続くことからその名が付いたとされる。感染すると通常7~10日程度の潜伏期間を経て多くの場合、鼻水やくしゃみといった風邪症状が出ているが、発熱はしないことが多く出ても微熱程度でその後、発作性のけいれん性の咳が出るようになる。特に乳児は重症化しやすいために注意が必要で、肺炎や脳症を発症して死に至ることもある。

成人は軽症のケースが多いものの乳児に感染させないよう注意が必要。治療には抗菌薬やせき止め薬が使われる一方、治療薬が効かない耐性菌の報告も見られる。予防にはワクチンが有効だが効果は次第に弱まるとされている。

百日咳は世界で見られる感染症で、世界保健機関(WHO)によれば、2018年までの統計では世界の感染患者は年間約1600万人に上り、約95%は発展途上国の小児で、小児の死亡数は20万人近くを数えている。日本では百日咳は「学校保健安全法」で第2種の感染症に指定されており、「特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止」とされている。

日本小児科学会は3月29日に「重症例も報告されている」などとして注意を呼びかける文書を公表した。同学会はこの中で「ワクチン未接種、もしくは3回接種が完了していない(生後)6カ月未満の乳児で重症化しやすいため、生後2カ月を迎えたら速やかに5種混合ワクチンの接種が望まれる」と指摘した。また発作性、連続性といった百日咳特有の咳が出なくなって登校できるようになっても咳が続いている間はマスク着用などが必要だと指摘している。

関連リンク

- JIHS感染症情報提供サイト「IDWR速報データ第13週」

- JIHS感染症情報提供サイト「百日咳」

- 日本小児科学会「百日咳患者数の増加およびマクロライド耐性株の分離頻度増加について」