遺跡から出土した縄文時代の漆器の編みかごをX線CT(断層画像撮影装置)でスキャンしたところ、縄文人がかごを修理した痕跡が見つかった。金沢大学などのグループが明らかにした。日本列島の縄文時代において、かごの破損を修理したと確実に言える初めての事例という。縄文時代のものづくりの技術や器など道具への当時の人々の意識を考える知見となる。

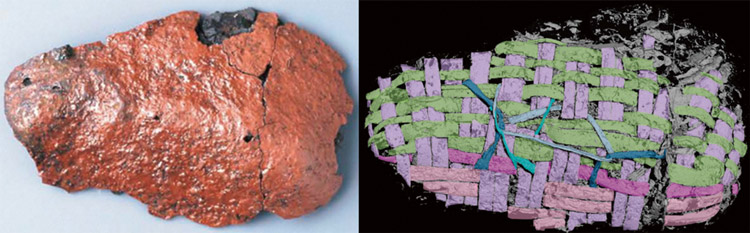

X線CTスキャンをしたのは、岩手県一戸町の山井遺跡(紀元前10世紀頃)から1993年に出土した「籃胎(らんたい)漆器」の底から側面に向かう角部分で、幅が6.5センチほどのかけら。籃胎漆器はササ類を編み組みしたかごに漆を塗った容器で、縄文時代後期前葉(紀元前22~20世紀ごろ)に東日本各地で作られ始め、縄文時代晩期(紀元前5世紀ごろ)までの遺跡から出土している。

X線CTによる出土物の構造解析は、土器に入っている種など中身の分析や仏像内部に入った品物の発見などで注目されるようになった。金沢大学古代文明・文化資源学研究所の佐々木由香特任准教授(植物考古学)らは、縄文時代の編み組みの技法を解明するため、出土した籃胎漆器の内部をスキャンした。

籃胎漆器の漆は残っているが、スキャンにより編みかご部分は失われて空洞になっていることが分かった。空洞の凹凸から、編みかごのタテ材やヨコ材の配置を解析すると、厚さ0.2~0.3ミリ程度のテープのようなもので編み上げられていると推定できた。一戸町で現在も製作されている「鳥越の竹細工」でかごづくりに使用するササ類のスズタケが材料の有力候補だ。

底部から体部への立ち上がりの場所で、側面のタテ材が途中で途切れていた。その下では左右のヨコ材とのつながりが悪く絆創膏のような材が渡されたような跡があり、その周囲には糸状のものを三角形にしてタテ材を止めているようなパターンが確認できた。

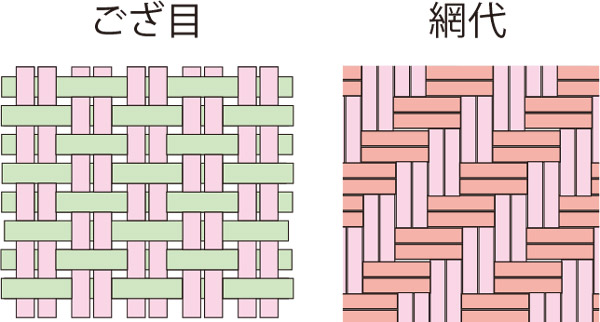

縦と横の組み方のパターンから、側面は「ござ目編み」、底面は「網代(あじろ)編み」という現代でも見られる編み方を取り入れていた。分析した漆器の破片が小さすぎるため、全体の形や器の用途については分からないという。

別の籃胎漆器のX線CT画像と比較分析することで、縄文時代に作られた籃胎漆器の内部の編み組技法や構造がさらに分かるようになると期待できる。佐々木特任准教授は「手のひらに載るかけらほど小さな遺物から、ものづくりにおいて失敗しても捨てずに直して使おうとする縄文人の技が垣間見えた」と話し、今後は分かった成果を手がかりに籃胎漆器を復元する中で、当時の修理方法などを研究していきたいとしている。

研究は、御所野縄文博物館(岩手県一戸町)や弘前大学などと行い、八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館の研究紀要に3月31日掲載された。

関連リンク

- 金沢大学プレスリリース「X線CT解析により縄文人が籃胎漆器の編みかごを修理した痕跡を初めて発見」