亜鉛が不足すると子宮に受精卵が着床せず不育につながることを、麻布大学の研究グループがマウスなどによる研究で明らかにした。不育症の一つである着床不全は原因が分からず、ヒトでも家畜でも体外受精を繰り返さなければならないため、負担が大きかった。現代人は亜鉛が不足しているといわれており、妊娠を望む場合はサプリメントなどで補う必要があるという。

ヒトの妊娠は、受精卵が分裂を繰り返して胚盤胞になって子宮内膜に到達し、上皮の一部を壊して内膜にめり込むように入っていく着床から始まる。内膜に入り込んだ受精卵は母胎側と酸素や栄養を交換し、やがて胎児へと成長していく。マウスもほぼ同様の機序で妊娠する。

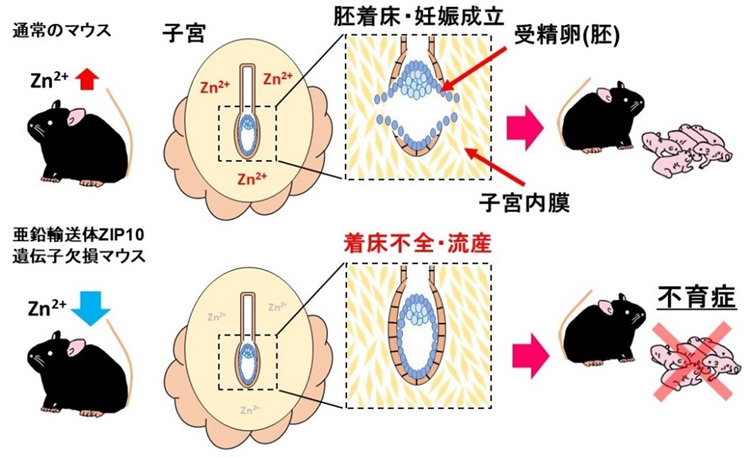

麻布大学獣医学部の伊藤潤哉教授(動物繁殖学・分子生殖科学)、寺川純平講師(比較動物病態学・実験動物学)らの研究グループは、亜鉛が妊娠・出産に与える影響について研究している。今回、亜鉛が妊娠のどの過程に関与しているのか、子宮に着目した。マウスを、子宮内膜に亜鉛を輸送する役割を持つZIP10(ジップテン)という遺伝子が働く群と、ZIP10を欠損させて働かなくした群に分けて観察した。

その結果、ZIP10が働く群では子宮内膜の上皮の一部が壊れ、時間と共に受精卵が内膜に入り込み、妊娠10日目には子宮内に胎児が確認できた。しかし、ZIP10が働かない群では上皮が壊れないため、受精卵は内膜にうまく入り込めず、着床不全になることが分かった。これは、体外受精でいくら状態の良い受精卵を移植しても妊娠が成立しないことを意味する。

また、着床に至らない理由として、ZIP10が働かない群では、妊娠の成立と維持に必須な女性ホルモンであるプロゲステロンの作用が弱まることも明らかにした。さらに、ヒトの子宮内膜由来の培養細胞を用いても同じ結果が得られたため、ヒトの不育症でも同様の事態が起きていることが示唆された。

厚生労働省が推奨する1日の亜鉛摂取量は成人の男性で11ミリグラム、女性で8ミリグラム。しかし、食生活の偏りやストレスで亜鉛が足りていない人が多い。この量を摂れていたとしても、糖尿病など他の治療薬の副作用で摂った亜鉛の排出が過多になり、亜鉛不足に陥ることがある。亜鉛は推奨量より多く摂っても、便で排出されるという。

伊藤教授は「亜鉛が母体に必要な理由が分かってよかった。亜鉛摂取によって不育が防げるのなら、サプリメントなどを摂れば、体外受精の際により高い妊娠率が期待できる。受精卵は得られるのに、妊娠が成立しないという不育に悩んでいる人には朗報だと思う」と話した。

研究は日本学術振興会の科学研究費助成事業、文部科学省の私立大学ブランディング事業、麻布大学ヒトと動物の共生科学センターの助成を受けて、徳島文理大学と共同で行った。成果は「米国科学アカデミー紀要(PNAS) ネクサス」に2月10日に掲載され、麻布大学が同18日に発表した。

関連リンク

- 麻布大学プレスリリース「不育症の原因に亜鉛が関与 〜妊娠の成立には子宮内膜の亜鉛が重要である〜」