噴火でできる、気泡が多く黒っぽい岩石「スコリア」の中に、虹色のように美しく鮮やかな色が混じっていることがある。この輝きが表面の微細組織による「構造色」であり、立ち上る噴煙の中で酸化や冷却が急激に起きてできたとみられると、産業技術総合研究所などの研究グループが発表した。伊豆大島・三原山(東京都)の1986年噴火の堆積物を分析した。詳しい研究により、噴火の詳細な過程の理解につながるという。

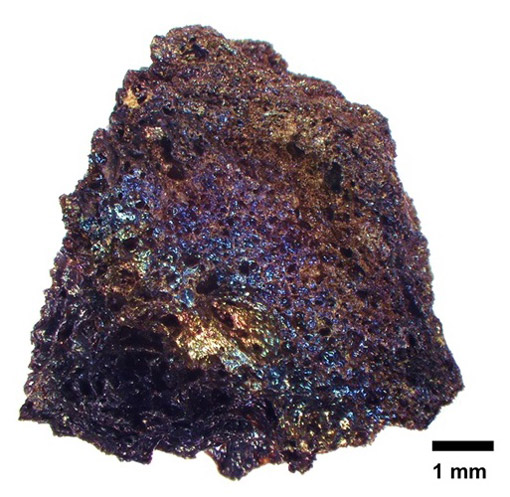

噴火は地下のマグマが地表に噴出する現象。マグマが冷え固まったり砕けたりして、溶岩や火山灰、礫(れき)などの噴出物が地上に出る。その一種に、多孔質で黒や赤褐色のスコリアがある。玄武岩質や安山岩質のマグマの噴火で多くみられる。スコリアには青や虹色のように美しく輝く部分が混じることがあるが、それができる仕組みは科学的に解明されていなかった。

そこで産総研活断層・火山研究部門大規模噴火研究グループ付の松本恵子氏(火山岩岩石学)らは、三原山の1986年噴火の「B火口」の堆積物で、美しい虹色のスコリアの表面や断面を、観察などを通じ詳しく調べた。

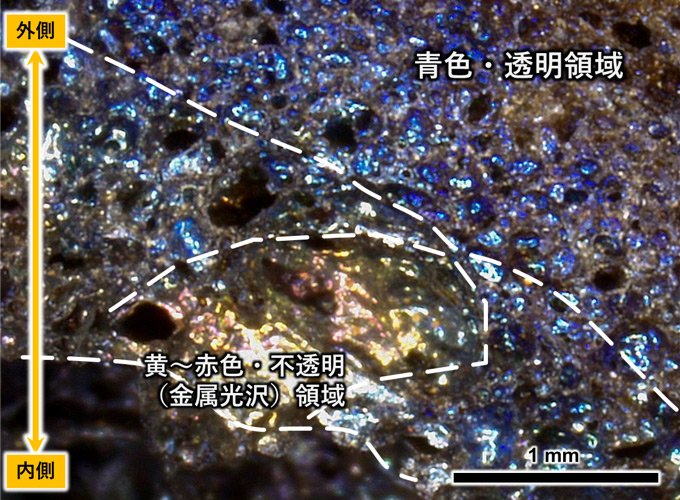

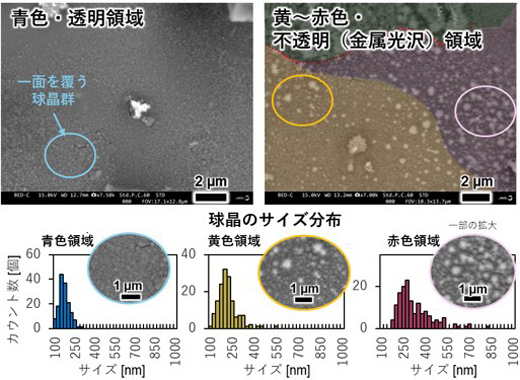

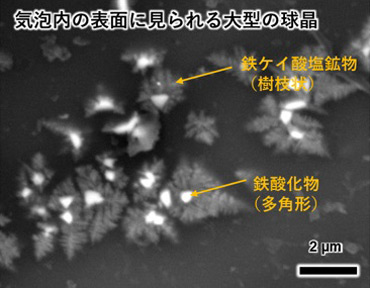

その結果、虹色の部分は、スコリアの外側が青く透明である一方、内側は黄色や赤で、不透明で金属のような光沢があった。見る角度を変えても色は変わらなかった。電子顕微鏡で見ると、球状の結晶集合体「球晶」が密に存在し、その大きさは可視光の波長ほどで、外側から内側へと大きくなっていた。エックス線を使って元素を調べると、これらの球晶は鉄酸化物と、そこから伸びた鉄を含むケイ酸塩の樹枝状の結晶でできていた。またスコリアの表面付近のガラスには、ナトリウムやマグネシウム、カルシウムなどが高濃度で存在していた。外側から内側まで、鉱物やガラスなどの物質の構成は同じだった。

このような特徴から、スコリアの虹色は物質自体が持つ固有の色ではなく、可視光の波長ほどの大きさの微細構造によって特定の波長の光を反射する、構造色によるものであることが分かった。生物ではタマムシやクジャク、熱帯魚などが構造色の仕組みで色を見せている。スコリアでは、色の違いは球晶の大きさや間隔、透明かどうかは鉄酸化物の大きさや数の違いによるとみられる。

こうした複雑な組織ができる仕組みを、別の研究を参考に、次のように推定した。(1)スコリアに含まれる鉄が硫酸を含む高温のガスにより酸化したことで、ガラスを作る分子の結びつきが変わり、ガラスが含んでいた元素が拡散できるようになった。(2)スコリアの表面付近に特定の元素が集まるとともに、複数の鉱物が結晶化した。(3)直後に急速に冷却され、鉄ケイ酸塩の樹枝状結晶ができた――とみられる。

今回観察したスコリアは、B火口の爆発的な噴火の最初期のもので、その後の最盛期の赤褐色のものとは明らかに異なる。虹色のスコリアは最初期、つまり噴火の瞬間に立ち上る噴煙の中で、酸化と冷却といった特有の急激な過程が生んだと、松本氏らは判断した。

松本氏は「虹色のスコリアはただ美しいだけではなく、噴火現象を記録している。噴煙柱(立ち上る噴煙)の内部は直接計測できないが、噴出物を分析すれば噴火のダイナミクス(変動過程)を明らかにできるのではないか。成果は、新しい発色技術につながる可能性もある」と説明。今回調べたのはスコリアの1試料で、普遍的な現象かどうかの確認にはさらに研究が必要だが、同様と考えられるという。

成果は日本鉱物科学会誌「岩石鉱物科学」に先月19日に掲載された。松本氏はこの研究を、構造色により美しい色を見せているとみられる国宝「曜変天目茶碗」などの研究成果を参考に、芸術家の川崎誠二氏と共同で進めた。

関連リンク

- 産業技術総合研究所プレスリリース「構造色がつくる輝く火山噴出物」