神経細胞などの働きを光で制御する「光遺伝学」の手法を活用し、目の難病「網膜色素変性症」で失われた視覚の再生を目指す遺伝子治療薬の臨床試験(治験)を始めた、と慶應義塾大学と名古屋工業大学の共同研究グループが発表した。光遺伝学の臨床応用は国内初という。

この目の難病は目の内側を覆い、光を受け取って神経の信号に変える働きをする網膜の視細胞が最初に障害を起こし、徐々に機能を失う進行性の失明難病。通常4000人から8000人に1人発症し、根本的な治療法は確立していない。世界の患者は200万人以上とされる。

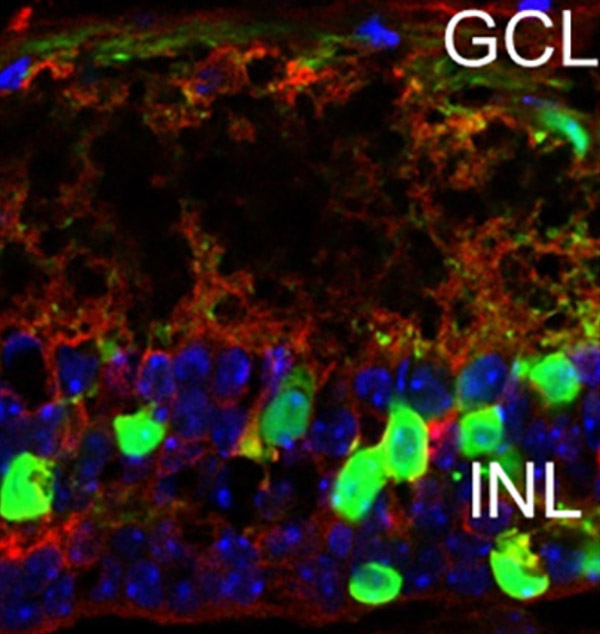

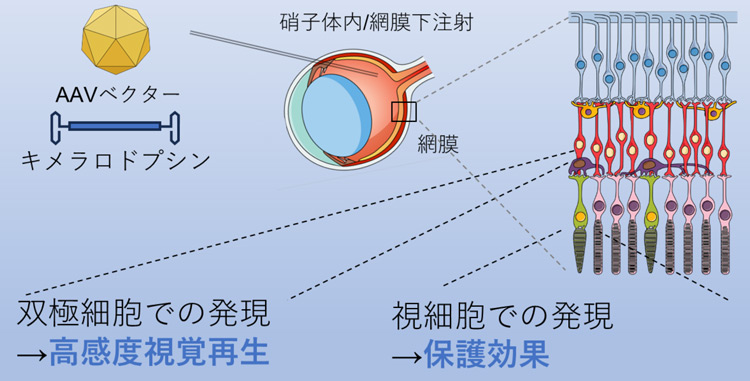

慶應大学医学部眼科学教室の栗原俊英准教授らの研究グループは、名古屋工業大学の神取秀樹教授らが開発した「キメラロドプシン」という光に対する感度が高い独自のタンパク質を使い、光遺伝学の手法を応用することで視覚再生効果と視細胞の保護効果があることをマウスで確認し、研究成果を2023年10月に発表していた。

この成果を生かして慶應大学発のスタートアップ企業「レストアビジョン」(東京都港区)がキメラロドプシンの遺伝子治療薬(視覚再生治療製剤)「RV-001」を開発。栗原准教授らの研究グループは今回、既に視細胞の機能が失われた重症患者1人に対しRV-001を目に注射して1例目の投与を終えた。

網膜にある双極細胞と呼ばれる神経細胞にキメラロドプシンを作る遺伝子を届け、視細胞の代わりに光の検知を担わせるのが目的。研究グループによると、これまで重い合併症などはないが、今後半年間経過を観察して安全性や有効性を確認する。今後6~15人を対象に治験を続ける予定だ。

栗原准教授らの研究グループは「(治験を始めたRV-001は)視覚再生治療薬として世界初の実用化を目指す試みで、失明疾患に対する新たな治療法を提供する重要な一歩と位置付けられる」としている。

光遺伝学は米スタンフォード大学のカール・ダイセロス教授が2005年に技術を確立した。脳研究に大きく貢献し、米国の医学賞であるラスカー賞(基礎分野)の20年授賞者に選ばれ、ノーベル賞の有力候補とされる。

理化学研究所・脳科学総合研究センターの利根川進センター長(当時)らは2015年に「光遺伝学によってマウスのうつ状態を改善した」と発表した。現在はうつ病や睡眠障害、依存症など精神疾患の仕組みや臓器の働きの制御を研究する分野で活用されている。

関連リンク

- 慶應大学プレスリリース「世界初の視覚再生治療製剤を目指した治験で1例目の患者への投与を完了」

- 慶應大学プレスリリース「高感度視覚再生遺伝子治療の効果を確認-失明の克服・実用化に向けて-」