生分解性プラスチックが深海でも微生物によって分解されることを、東京大学大学院農学生命科学研究科の岩田忠久教授(高分子材料学)らのグループが実証した。世界で初めてという。見つかった微生物は、世界各地の海底堆積物に存在することが分かっており、分解が実証されたプラスチックならば世界中のいずれの海域においても分解されるとみられ、プラスチック海洋汚染の解決につながると期待できる。

石油由来のプラスチックは自然環境下での分解が進まず、数十年以上とどまり続ける。それらが微細化した「マイクロプラスチック」は、海洋の生態系や人間への影響が懸念されている。そのため、微生物の働きにより二酸化炭素と水にまで完全に分解される生分解性プラスチックの利用が進んでいるが、深海での挙動は分かっていなかった。

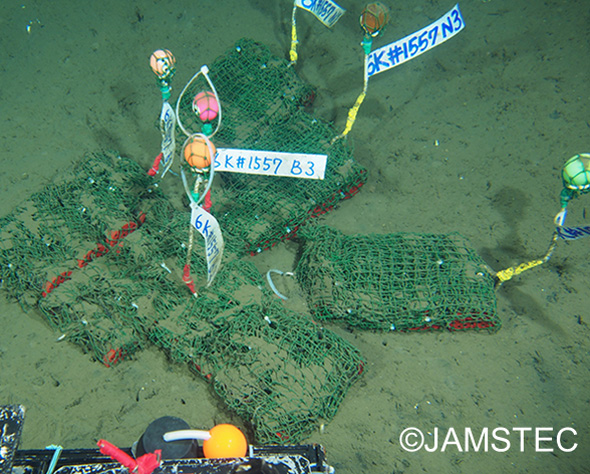

岩田教授らは生分解性プラスチックと、石油由来のプラスチックを有人潜水調査船「しんかい6500」と無人探査機「江戸っ子1号」で日本近海の深海底5カ所に運んで設置した。設置した深海底は、陸に近い方から神奈川県の三崎沖(水深757メートル)、静岡県の初島沖(同855メートル)、伊豆・小笠原海域の明神海丘(同1292メートル)、黒潮続流域の深海平原(同5503メートル)、日本最東端の南鳥島沖(同5552メートル)。

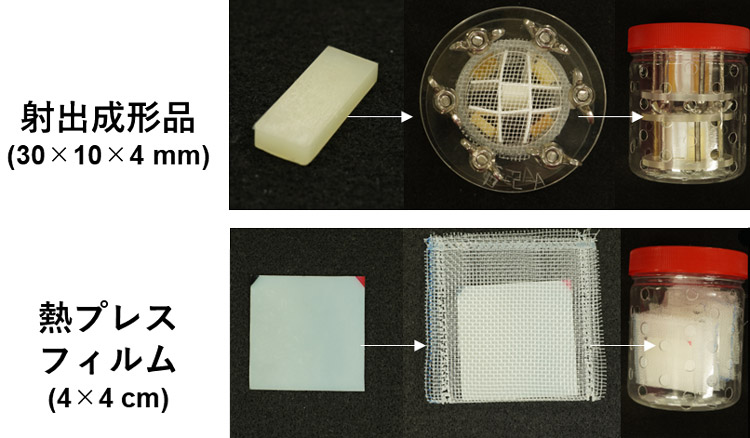

生分解性プラスチックの試料は、微生物産生ポリエステル(PHA)の4種類とポリ乳酸など生分解性ポリエステル5種類、セルロースアセテートをはじめとする多糖類エステル誘導体9種類の計18種類。石油由来のプラスチックは、ポリプロピレンやペットボトルのポリエチレンテレフタレートなど4種類。

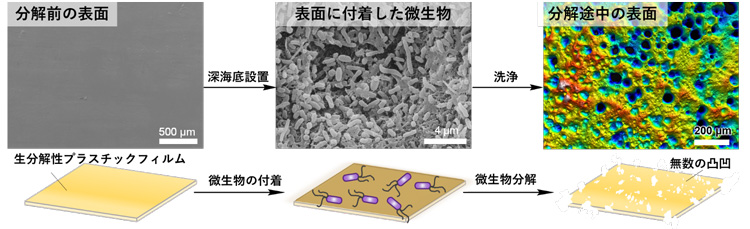

深海に3~14カ月置いた試料を引き上げ、重量や厚みを測り、走査型電子顕微鏡で表面を観察すると、ほとんどの生分解性プラスチック表面には無数の微生物が付着し、試料表面に分解に伴う凸凹ができていた。一方、石油由来のプラスチックとポリ乳酸では微生物の付着や分解の様子がなかった。

深海と岸壁における生分解速度を比較すると、岸壁の分解速度に対して水深1000メートルでは5分の1から10分の1、同5000メートルでは約20分の1だった。水圧や水温などの環境変化に加え、微生物の存在量や多様性が関係するとみられる。PHA製のレジ袋ならば、同1000メートルで3週間から2カ月で生分解される計算になるという。

遺伝子解析を通じて、深海から生分解性プラスチックを分解できる新たな微生物を多数発見。世界各地で集めた海底堆積物にいる微生物を集めたデータベースに載っていることを確認した。

岩田教授は「ポリ乳酸の分解には温度と湿度が必要で深海での分解は難しい。ほかの生分解性プラスチックでも深海での分解速度は異なる。回収のしやすさやどれくらいの期間ならば環境中にとどまっても影響を少なくできるかなどを考慮しながら使い分けをする必要がある」と話している。

研究は、海洋研究開発機構、群馬大学、製品評価技術基盤機構、産業技術総合研究所、日本バイオプラスチック協会と共同で行い、英科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ」電子版に1月26日掲載された。

関連リンク

- 東京大学プレスリリース「生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証」