日本列島の南方海域の海中にある巨大な水塊の厚さの変化が台風の発達や衰弱に影響を与える、との解析結果を東京大学など5大学と1研究機関が参加する共同研究グループが発表した。この水塊は「亜熱帯モード水」と呼ばれ、深さ100~500メートルに広く分布。厚くなるほど台風の勢いを弱め、薄くなるほど強めるという。地球温暖化が進むと水塊は薄くなると予想されることから、台風の強大化が懸念される。

共同研究グループは、東京大学大気海洋研究所の岡英太郎准教授や東北大学大学院理学研究科の杉本周作准教授、東京海洋大学学術研究院の小橋史明教授のほか、名古屋大学、九州大学、海洋研究開発機構の研究者らがメンバー。

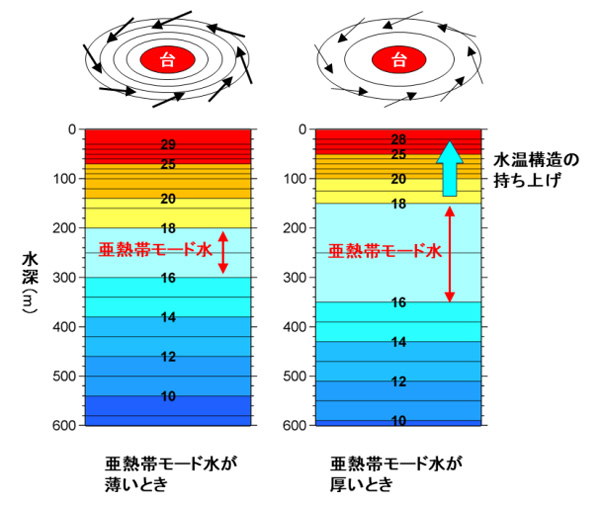

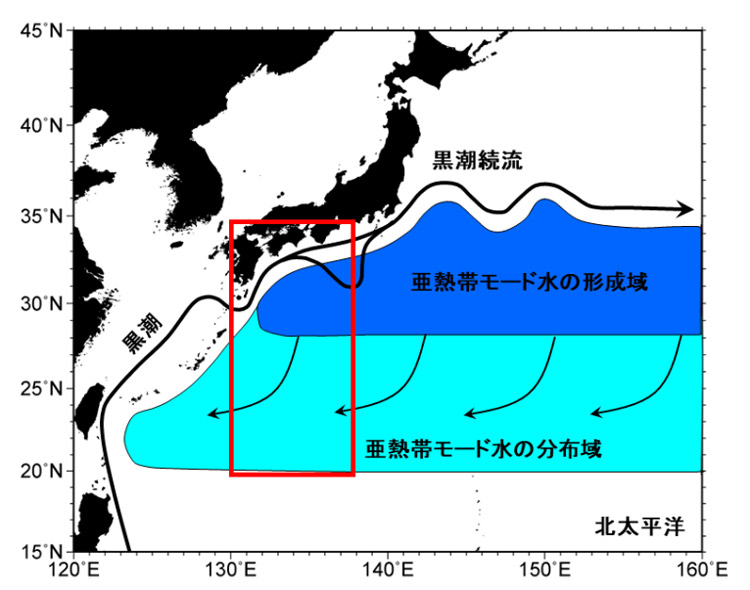

研究グループによると、海洋の水温は海面から深さ約1キロまでは深さとともに低下するが、海域によっては深さ数百メートルにわたりほとんど変わらない層が存在する。このような水塊の層は「モード水」と呼ばれる。その中でも日本列島の南方海域では、冬の終わりに鉛直(水面に対し垂直)方向に水温が一様に16~19度の「亜熱帯モード水」が形成される。この水塊は春以降、海面から深さ100~500メートルにわたり海洋内部の流れに乗って南西方向へと広がっていく。その範囲は東西5000キロ、南北1500キロにも及ぶという。

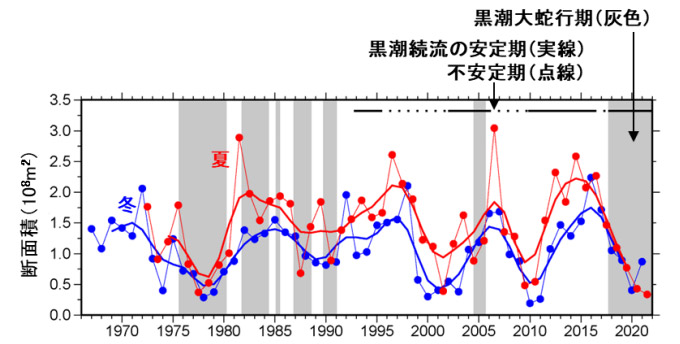

亜熱帯モード水は、冬に黒潮が南から運んできた表層の暖かい水が北西の季節風で冷やされて海面から深さ500メートル以上に達する上下の対流が起きて形成されるという。これまでの研究で、亜熱帯モード水の形成や動きが北太平洋中央部の風の変動や黒潮の流れの変化に関連して約10年の周期で増減することが分かっていたが、海洋内部に沈み込んだ後に海面付近の水温や大気にどのような影響を与えるかについては未解明だった。

岡准教授らの研究グループは、気象庁や海洋研究開発機構が参加する「国際アルゴ計画」による2010~21年の観測データのほか、米大気海洋庁(NOAA)や気象庁が保有する観測データを合わせ、1972~2021年の間の海水温や台風などに関する膨大なデータを収集して分析。さらに亜熱帯モード水との関係を解析した。

その結果、日本列島の南方海域の亜熱帯モード水の厚さは2015年ごろにピークを迎え、その後17年に始まった黒潮大蛇行の影響で大きく減少。15~21年で約100メートル薄くなっていた。これに伴い海洋表層の水温は最大1度上昇していた。

さらに亜熱帯モード水の厚さが減少した17~20年に発生した3つの台風を対象に、15年段階の厚さを入力した数値シミュレーションをしたところ、実際の勢力より中心気圧は3~9ヘクトパスカル高くなり勢力が弱まる、との結果が出たという。

このようにいくつかの解析を重ねた結果、亜熱帯モード水は厚くなったり、薄くなったりするが、薄くなると海面付近の水温が高くなり、台風の発達を促進する方向に働くことが分かった。

気象庁の説明によると、海水が蒸発してできる水蒸気は大気中で凝結して雲を作る。凝結するときに、水蒸気が熱を大気に放出するために台風の発達を促す。海面水温が高い海域で台風が発達しやすいのは、海洋から大気への水蒸気の輸送量がより多くなり、台風の中心で水蒸気が凝結し、放出される熱量も多くなるためという。

研究グループによると、日本周辺海域の海洋表層は全球平均の2倍の速度で温暖化し、亜熱帯モード水は過去60年間で6%減少し、今後2100年までに27~40%減少するという。岡准教授らは、亜熱帯モード水の厚さの減少は台風の強大化だけでなく、海中の栄養塩が減少する海洋貧栄養化をもたらして海洋生物の生産性を低下させる可能性があると指摘している。

研究成果は米科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に掲載された。

関連リンク

- 東京大学大気海洋研究所プレスリリース「海洋内部の巨大な水塊が台風に影響」