質量の大きい恒星が一生の終わりに起こす「超新星爆発」のうち、理論的に考えられてきた新タイプを実際に発見した、と京都大学などの国際研究グループが発表した。「電子捕獲型超新星」と呼ばれ、星の一生や宇宙で起こる突発的な現象の物理を理解する上で、重要な成果となった。

星は内部の核融合反応により、自らの重さを支え続ける。終末になると、質量の小さい星は「白色矮星(わいせい)」となって核反応をしなくても自重を支えるのに対し、質量が大きいと自重を支えきれなくなって潰れ、超新星爆発を起こす。この2つの現象の分岐点となる星の質量は、太陽の8倍とされている。

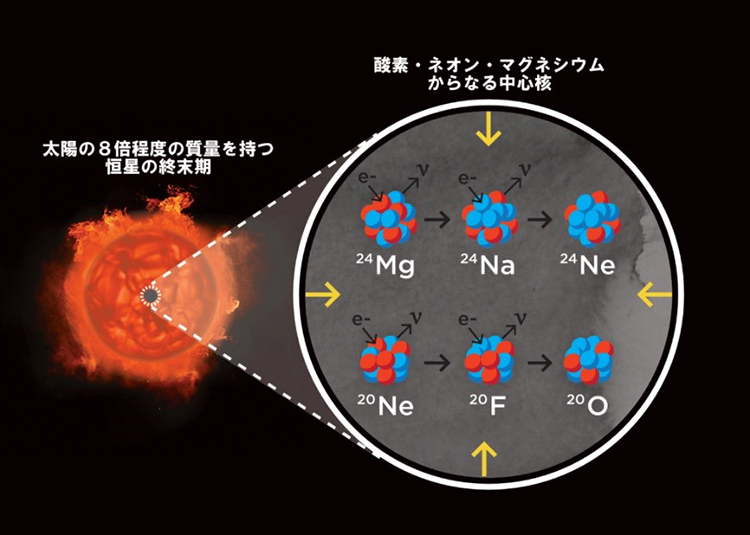

これまでの理論研究で、分岐点の質量を持つ星のコア(中心の核)は酸素やネオン、マグネシウムでできていると考えられてきた。電子が出す圧力によりコアを支えるが、終末になると、その電子がマグネシウムやネオンに捕獲されてしまい、コアが潰れて爆発する。

このような仕組みの電子捕獲型超新星は、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の野本憲一上級科学研究員らにより約40年前から予測されてきたが、観測できていなかった。藤原定家が日記「明月記」に記した1054年の超新星がこのタイプだったとの見方もあるが、はっきりしない。

こうした中、2018年3月に山形県のアマチュア天文家、板垣公一さんがきりん座の方向に、爆発直後の超新星「2018zd」を発見。千葉県のアマチュア天文家、野口敏秀さんは明るさの変化を記録した。これを受け、米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の大学院生、平松大地さんが中心となって観測チームを結成し、世界各地の望遠鏡や宇宙望遠鏡で詳しく観測した。

分析の結果、超新星の元素の量や爆発エネルギー、星の周りの環境が、理論やシミュレーションで予測された電子捕獲型超新星の特徴とよく一致。ハッブル宇宙望遠鏡が偶然、超新星となった星の爆発前を捉えており、太陽の8倍の質量を持っていたことも分かった。こうしたことから研究グループは、2018zdが電子捕獲型超新星であると結論づけた。

グループの京都大学理学研究科の前田啓一准教授(天体物理学)は「この発見は、星が終末に白色矮星となるか超新星となるかの分岐点の謎に迫る重要な成果だ。このタイプの超新星が今後も見つかり、発生頻度などが分かれば、分岐点が正確に分かってくる。このタイプの超新星が宇宙の元素合成に果たす役割を理解することも大切だ」と述べている。

超新星爆発の後、比較的大きい星は崩壊してブラックホールに、小さい星は高密度の「中性子星」になる。これらの起源を理解するためにも、電子捕獲型超新星の理解が重要だ。また前田准教授は「今回は大規模な望遠鏡が活躍する現代でも、アマチュア天文家が天文学に大きな影響を与えていることを改めて示した」とする。

研究グループは米カリフォルニア大学サンタバーバラ校、京都大学、東京大学、国立天文台などで構成。成果は6月28日付の英天文学誌「ネイチャーアストロノミー」に掲載された。

関連リンク

- 京都大学などプレスリリース「ついに観測された理論上の超新星 明らかになった恒星の終焉の境目」