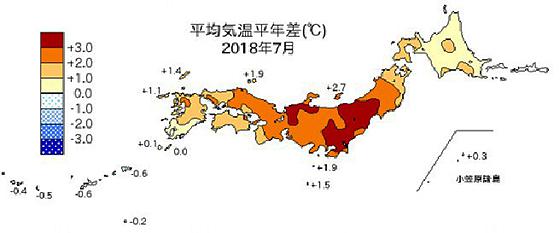

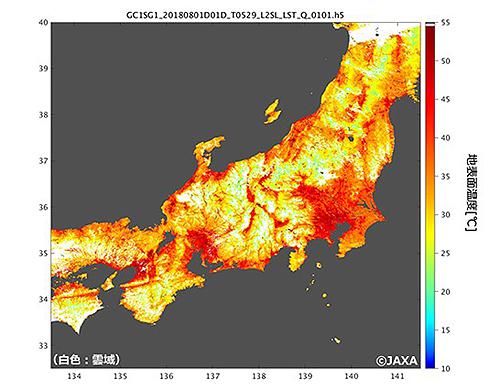

地球温暖化により世界の平均気温が今後1度上昇した場合、国内の猛暑日発生回数は1.8倍増える—。このような予測を気象庁気象研究所と東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所の共同研究グループがスーパーコンピューターを使ったシミュレーションから導き出した。日本列島は昨年7月に記録的な猛暑に見舞われ、最高気温が35度以上の猛暑日が続いて熱中症による死者は過去最多の1000人を超えた。今回のシミュレーション結果は温暖化の進行が人類の存在に関わる極めて深刻な問題であることを具体的なデータで示したと言えそうだ。

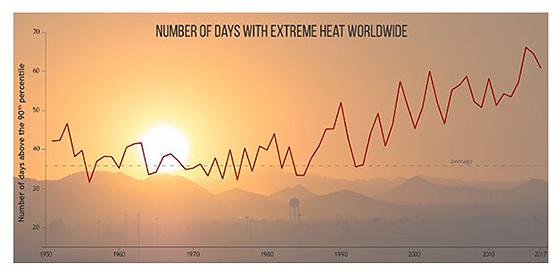

二酸化炭素(CO2)の排出量増加により、世界の平均気温は産業革命前と比べて既に約1度上昇している。対策を強化しなければ2050年ごろまでにさらに1度上昇する可能性が指摘されている。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」は気温上昇を産業革命前比で2度未満に抑える目標を掲げているが、世界の平均気温は産業革命の後既に約1度上昇している。今回の猛暑日の増加予測の前提は「パリ協定が達成できなかった場合」とも置き換えられるが、現在の各国の温室効果ガス排出抑制対策の現状が続くとパリ協定の目標は達成できないと指摘されている。

研究グループは、1951〜2017年の海水温度や大気中のCO2濃度などのデータを基に、スーパーコンピューターによるシミュレーションを実施。温暖化が進んだ場合、温暖化が進んでいない場合、それぞれの地球の気候を再現して日本国内で猛暑日が発生する回数などを算出した。その結果、平均気温が今後約1度上がると、現在の気温上昇(産業革命後に1度上昇)に基づく年間延べ猛暑日は1.8倍に増えることが分かったという。

これまでの研究では、記録的な猛暑などの異常気象と温暖化の影響を科学的に証明することは難しかった。これは、過去に経験したことのない異常気象の観測記録は少ない上、異常気象は大気が本来持っている「自然の揺らぎ」も重なって発生するためだ。自然の揺らぎは、 大気や海洋などの気候システムの相互作用によって生じる。これによって例えばエルニーニョ現象やラニーニャ現象、偏西風の蛇行などが起きて暑い夏や寒い冬になったりする。つまり、個々の異常気象に与える温暖化の影響を正確に判断することは不可能だった。

しかし、最近はスーパーコンピューターの解析力が飛躍的に向上し、大量の気候シミュレーションによって自然の揺らぎも考慮できるようになった。具体的には、温暖化した場合、温暖化しなかった場合それぞれの条件下で大量の解析結果を出して比較する手法(イベント・アトリビューション)が考案された。研究グループは今回、世界に先駆けてこの手法を導入。地球温暖化対策用の気候予測データベース(d4PDF)を用いて今回の予測を導き出したという。

関連リンク

- 気象庁気象研究所・東京大学大気海洋研究所ほかとの共同プレスリリース「平成30年7月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し」