ギャンブル依存症の患者は脳の一部の活動が低下している、などとする研究結果を京都大学の研究グループがこのほどまとめ、英学術誌に発表した。治療が十分行われていない患者はリスクに柔軟に対応することができない傾向にあるという。

京都大学大学院医学研究科の高橋英彦(たかはし ひでひこ)准教授らの研究グループは、ギャンブル依存症と診断された男性患者21人と健常者29人を対象にある実験を受けてもらい、同時に脳の活動状態を機能的磁気共鳴画像法(fMRI)で観察した。

実験内容は「ハイリスク・ハイリターン」と「ローリスク・ローリターン」の二つのギャンブルを模した画面が次々と現われ、被験者は二つのタイプのギャンブルから一つを選択することを繰り返す。その際クリアしなければならないノルマが設定されており、ノルマの高低に応じてリスクの取り方に患者と健常者に差が出るかを調べる仕組みになっていた。

実験の結果、健常者は、ノルマが低いケースではリスクを避け、ノルマが高くなるにつれてハイリスクのギャンブルを選び始めるなどリスクを避けて安全な選択をする傾向にあった。しかし患者の中でも未治療や治療期間が短い患者は、ノルマが低い場合でもハイリスク・ハイリターンのギャンブルを選ぶ傾向にあった。治療期間が長い患者は健常者と大きな差がなかったという。

これらの結果から研究グループは、治療が十分行われていない患者は、リスクを正確に判断してリスクの程度に応じて柔軟に対応できず、リスクを避けるべき時でも不必要なリスクを取ってしまう傾向にあることが分かった、としている。

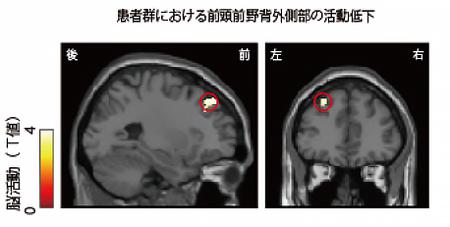

またfMRI観察の結果から十分治療が行われていない患者の脳は、前頭葉の一部の「背外側前頭前野」と呼ばれる状況判断に関係する部位の活動が低下しており、背外側前頭前野と「内側前頭前野」と呼ばれる互いに近接した部位の結合が弱いことも分かったという。

研究グループは、家族や周囲の人間への影響が大きいギャンブル依存症は単に意志の弱さや性格の問題として片付けられず、今回の研究結果は依存症の病気としての病態理解や治療法開発につながると期待している。

画像 ギャンブル依存症患者の脳の活動状態〔提供・京都大学/京都大学研究グループ〕

関連リンク

- 京都大学プレスリリース「ギャンブル依存症の神経メカニズム −前頭葉の一部の活動や結合の低下でリスクの取り方の柔軟性に障害−」