ヒトの大腸幹細胞に体外で遺伝子変異を導入し、がん化過程を人工的に再現することに、慶應義塾大学医学部内科学(消化器)教室の佐藤俊朗(さとう としろう)特任准教授らが初めて成功した。この実験で、正常な大腸上皮に比べて、発育した大腸腺腫(ポリープ)はがん化しやすく、その切除ががん予防につながることを実証した。発がん研究の新手法で、がんの予防や治療の手掛かりにもなりそうだ。東京大学医学部大腸肛門外科との共同研究で、2月23日付の米科学誌ネイチャーメディシンのオンライン版に発表した。

大腸がんは増え続けており、日本で最も多いがんのひとつになりつつある。遺伝子変異の解析技術の進歩とともに、5つの遺伝子変異が大腸がんで高頻度に認められることがわかってきた。しかし、本当にこうした遺伝子変異だけで、 ヒトの大腸の発がんに結びつくかどうかは不明だった。佐藤俊朗特任准教授らは2009年、世界で初めてマウスの小腸幹細胞から“オルガノイド”と呼ばれる生体内の組織に似た構造を体外で形成させる技術を開発し、2011年にはヒトの大腸幹細胞の培養も実現していた。

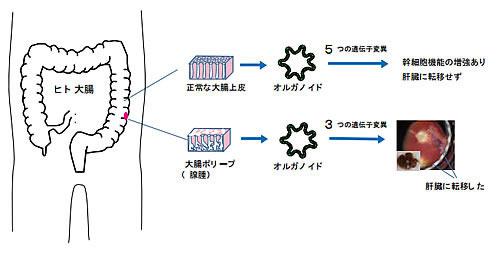

今回は、組織培養と遺伝子変異導入を組み合わせて、ヒトの大腸オルガノイドに対し、大腸がんで高頻度に認められるAPCやKRASなどの5つの遺伝子変異をヒトの正常な大腸幹細胞に組み込んだ人工変異オルガノイドを作製した。この人工変異オルガノイドは数日で、増殖因子がなくても増えるスーパー幹細胞能力を獲得し、移植したマウスの体内でも腫瘍を形成できることを確かめた。しかし、転移が認められず、がんの悪性化の最終ステップには進展しないことがわかった。

これに対し、体内で既に形成された大腸ポリープから作製した人工変異腺腫オルガノイドでは、3つの遺伝子変異を組み込むことで、転移能力を持つ進行大腸がんに悪性化することを見いだした。これらの実験から研究グループは「従来考えられていた5つの遺伝子変異では大腸がんには至らず、より多くの遺伝子変異か遺伝学的変化が必要だろう。一方、大腸ポリープに進行した段階は、がん化一歩手前の状態にあり、遺伝子変異による幹細胞機能の増強で、転移するような進行大腸がんに悪性化する」と結論づけた。

佐藤俊朗特任准教授は「発育した大腸ポリープは、少数の遺伝子変異が加わると、容易に発がんすることが実証された。これは、1cm以上の大腸ポリープは大腸がんに進行しやすいという臨床データと合致する。大腸がん予防として大腸ポリープの内視鏡的切除の有効性があらためて裏付けられた。今後、どのような遺伝子異常が、がん化の最後の引き金になるか、解明したい」としている。

関連リンク