従来より幅広い波長領域(600nmまでの可視光、nm:ナノメートル、ナノは10億分の1)を利用できる水分解光触媒を、物質・材料研究機構ナノ材料科学環境拠点の潘成思(パン チンス)ポスドク研究員、高田剛(たかた つよし)特別研究員、東京大学の堂免一成(どうめん かずなり)教授らが初めて開発した。光エネルギーを化学物質に変換する光触媒を飛躍させる可能性のある新物質といえる。東京大学の幾原雄一(いくはら ゆういち)教授らとの共同研究で、1月21日付のドイツ化学会誌Angewandte Chemie International Editionオンライン速報版で発表した。

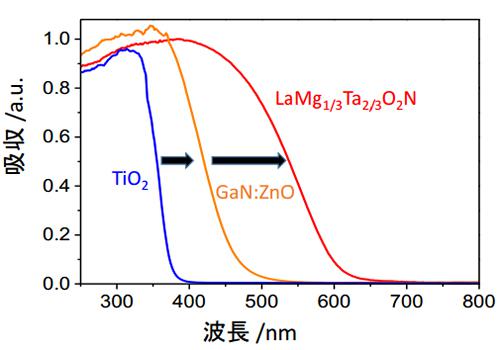

光触媒を用いて太陽光で水を水素と酸素に分解できれば、クリーンな再生可能エネルギーを作り出せる。しかし、これまでに開発された水分解が可能な酸化チタン(TiO2)などの光触媒は大半が紫外光しか利用できず、太陽光中に多く含まれる可視光(波長380〜780nm)が利用可能な場合も、最長500nm程度までだった。太陽光を高い効率で使うには、より長波長側まで利用できる光触媒の開発が必要で、より高度な材料設計が求められていた。

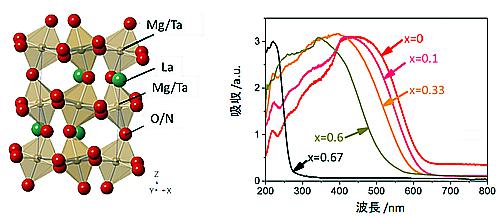

研究グループは、既存の2つのペロブスカイト型化合物のLaTaON2とLaMg2/3Ta1/3O3(La:ランタン、Ta:タンタル、O:酸素、N:窒素、Mg:マグネシウム)の間で固溶体を形成し、LaMgxTa1-xO1+3xN2-3x(0≦x<2/3)の組成で示される新物質を合成した。光吸収スペクトルを測定すると、Mgの組成量xの変化とともに吸収端は640〜530nmの範囲でシフトした。xが 1/3では 600nm より短波長側の光が利用でき、LaMg1/3Ta2/3O2N固溶体が可視光で水分解反応が可能なことを見いだした。しかし、そのままでは、光触媒中の窒素成分の酸化のよる自己分解や、酸素と水素から水ができる逆反応も併発し、定常的な水分解反応には至らなかった。

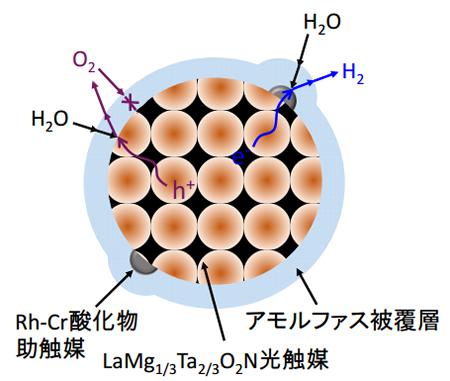

この新しい光触媒粒子の表面をアモルファスの含水酸化物で被覆したところ、光触媒の自己分解と逆反応が抑制されて、定常的な水分解反応の進行を実現した。この含水酸化物の被覆方法は研究グループが独自に開発した。電子顕微鏡の分析で、光触媒粒子全体を薄く被覆した構造になっていることがわかった。さらにこのアモルファス被覆層は周りから反応物である水が入り、生成した水素と酸素が被覆層の外側に出て、それらの気体が中に戻り、再び水ができる逆反応を起こさないようにする選択的透過性があった。現在の反応効率を示す量子収率は0.1%未満とまだ低く、実用化には効率の大幅な向上が必要という。

高田剛特別研究員は「可視光を広く利用できる光触媒が可能なことを示した。今後の光触媒開発で有効な新しい手法になるだろう。まず量子収率を短期間で数%まで伸ばしたい。また、高価なタンタルより安価な元素を使って、同様の光触媒ができないか、探りたい。これらの課題を解決していけば、太陽光による水素製造も夢ではない」と話している。

(いずれも提供:物質・材料研究機構)

関連リンク

- 物質・材料研究機構 プレスリリース