有機半導体の表面の分子は、結晶内部と大きく異なる並び方をしていることを、大阪大学大学院基礎工学研究科の若林裕助(わかばやし ゆうすけ)准教授らが放射光の観測と解析で初めて捉えた。さらに、この自発的な変化で電気伝導性が表面と内部で違いが出ることを理論計算で確認した。この表面分子の構造の違いを利用すれば、高度な材料設計が可能となり、安価で集積度の高い電子デバイスの製造技術の向上につながると期待される。

試料作製が東京大学の竹谷純一(たけや じゅんいち)教授、理論解析が東京大学の堀田知佐(ほった ちさ)准教授、理化学研究所の是常隆(これつね たかし)上級研究員との共同研究で、11月7日付の英オンライン科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。

有機半導体は安価で軽い電子デバイス素材として有機ELディスプレーなどで実用化されている。通常、有機半導体を使ってトランジスタを作ると、有機半導体の表面近傍の数ナノメートル(ナノは10億分の1)に電気が流れるが、複雑な構造を持つ有機半導体の表面付近で分子がどのように並んでいるかはよくわかっていなかった。

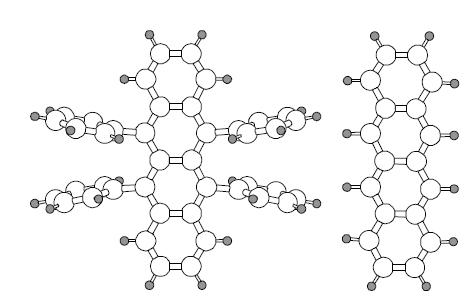

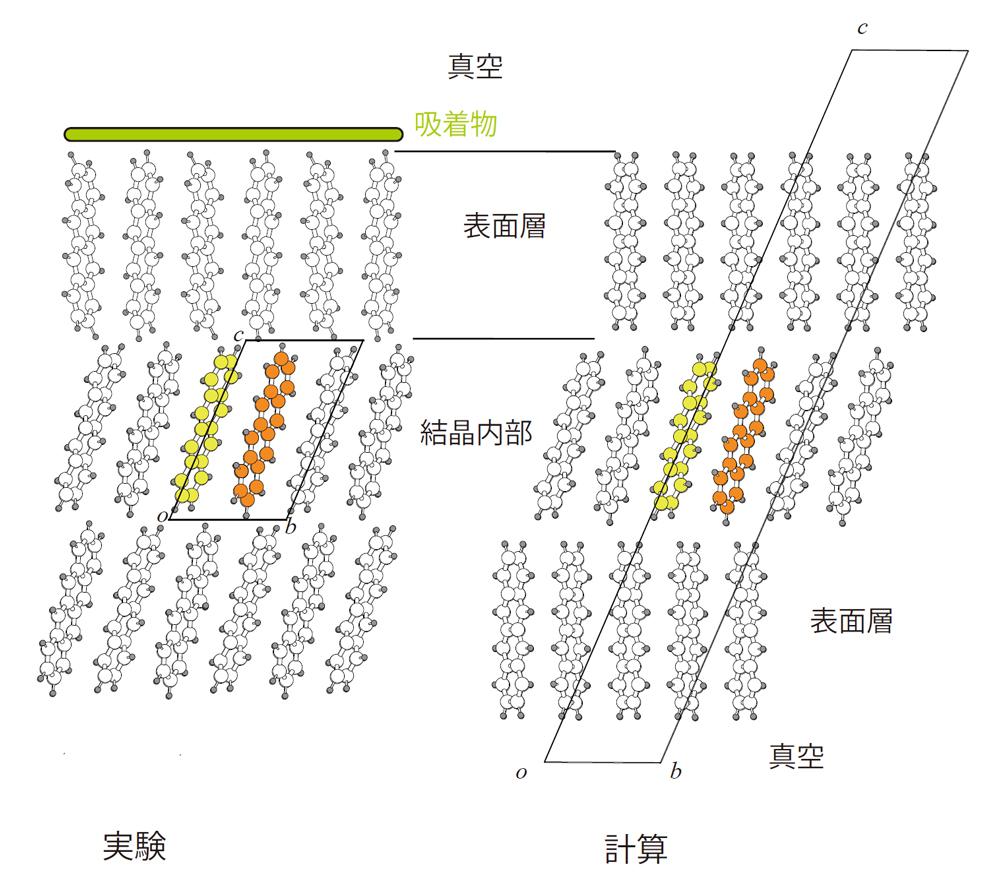

研究グループは、電気をよく通すルブレンと、構造はそれと似ているが電気を通さないテトラセンという2種類の有機半導体について、茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構の放射光施設フォトンファクトリーでX線回折測定を行い、ホログラフィの考え方を取り入れた特殊な解析法で分子の並び方を観察した。

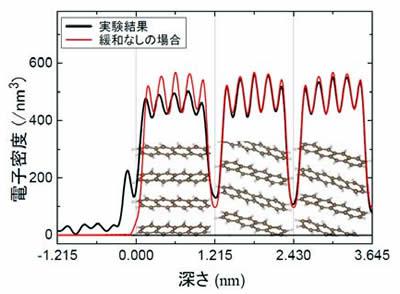

その結果、ルブレンは表面と結晶内部がほとんど同じ構造だったが、テトラセンでは表面付近の分子の並び方が結晶内部と異なることを見いだした。テトラセンの結晶内部で表面に斜めに並んだ分子が、表面層だけで15度ほど回転して立ち上がっていた。この変形は一見あまりに大きすぎるように見えるが、理論計算では自発的に表面層がこの構造をとることがわかった。

さらに、この構造変化によって、表面が内部と比べて、数倍も電気を流しにくくなることを理論計算で突き止めた。この自発的に生じるテトラセンの表面構造は、自己修復の機能を持つ極薄膜が半導体表面で形成されることを意味する。利用する分子を選べば、分子1層で電気伝導性を制御する、精密で安定な微細デバイスができる可能性が出てきた。

若林裕助准教授は「有機デバイスは結晶表面の構造で物性が現れるので、表面を調べる必要があったが、有機物の表面構造は複雑で、その観測は難しかった。今回、放射光と特殊な解析法でその困難を克服して、表面構造が変化する有機半導体を見つけた。意図的に表面構造が変わる有機半導体を製造できれば、より有効な電子デバイスも実現できるだろう」と話している。

関連リンク