釣り人たちの間では「大雨で河川が増水すると、渓流魚は細い支流に逃げ込む」と言われる。大雨、増水時の調査は困難なので実際に証明されて来なかったが、北海道大学創成研究機構の小泉逸郎特任助教らのグループは、大型ダムの試験放水を利用して行った実験で、これが本当だったことを確かめた。国土交通省の河川技術研究開発制度の公募研究の一つとして行ったもので、研究成果は日本動物学会の英文誌「Zoological Science」に発表された。

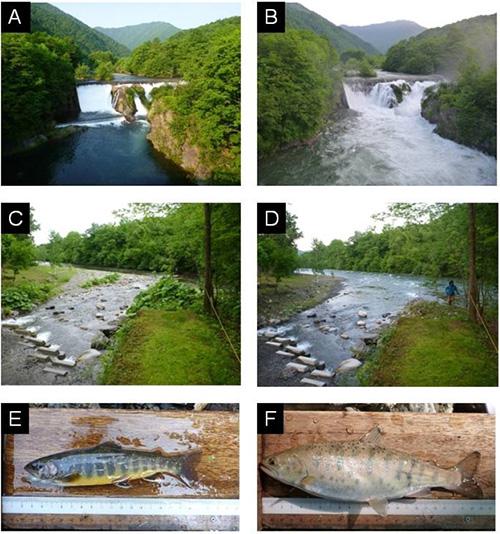

研究チームは2012年6月25-26日、北海道・十勝平野にある札内川のダムの試験放水を利用して、本流の増水時(最大20倍以上)に、本当に魚類が支流に逃げ込むのかを調べた。ダムの放水2日前、放水当日、放水2日後に4 本の支流(ダム放水口から10キロメートル以内)で、電気ショッカーを用いて魚類を捕獲した。

その結果、ある支流では増水前にいなかったサケ科イワナ属のオショロコマが、増水中に11匹捕獲された。2日後には1匹を除いて全くいなくなった。他の1つの支流でも、増水時のみヤマメとニジマスが捕獲された。これらの渓流魚は水量変化への反応が非常に素早いことが分かった。一方、残りの2つの支流では顕著な変化は見られず、魚類が逃げ込む支流と逃げ込まない支流があることが分かった。

また、増水中にカジカやフクドジョウの個体数が増加した支流があった。これらはサケ科魚類と異なり、増水2 日後も支流に留まっているとみられる。その一方、札内川には体長30cm を超えるニジマスが生息しているが、こういった大型の魚類は今回捕獲されなかったことから、大型魚類は増水した本流でも耐えることができると考えられるという。

研究グループによれば、近年、ダムや堰堤(えんてい)によって河川が分断化されて、より多くの水生生物が衰退していることが報告されている。今回の研究成果は、増水時における支流の役割と河川が繋がっていることの重要性、さらに、普段あまり使わない環境でも攪乱(かくらん)時には重要な避難場所になる可能性を示すものだ、としている。