超新星の爆発によって一挙にできたと見られていた宇宙のちり(ダスト)は、超新星爆発を起こさない中小の質量を持つ星からもつくられたことが、国立天文台などの研究チームによって明らかになった。

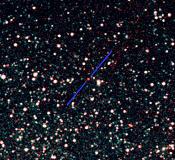

研究チームは、米国の赤外線衛星「スピッツアー宇宙望遠鏡」で、ちょうこくしつ座楕円矮小銀河にある漸近赤色巨星を観測した。漸近赤色巨星は、質量が太陽の8倍以下の星が進化した末期段階にあたる。観測した星は重い元素が少ない漸近赤色巨星のうちでも水素とヘリウム以外の元素の割合が最も小さく、太陽の5%しかない特徴を持つ。

観測の結果、この星の周囲から炭素だけから成るちりがわき出していることが分かった。これは軽い星が赤色巨星になる時に内部でつくられた炭素が、ちりとなって周囲にまき散らされているためと考えられた。

宇宙が誕生したときの元素は水素とヘリウムしかなく、それ以外の重い元素は、その後、質量の大きな星が内部で核融合反応を起こしてつくられたと考えられている。質量の大きな星が進化の最終過程で超新星爆発をした際に、吹き飛ばされたさまざまな元素が混じり合って一瞬にしてちりがつくられた、というのがこれまでの考え方だった。

今後さらに観測を進めることにより、初期宇宙でどのようにちりが形成され、それが銀河の進化にどのような影響を及ぼしたかが明らかになる、と研究チームは期待している。

観測では、同じ天体からアセチレン(C2H2)分子も大量に見つかった。水素と炭素からなる直鎖状の分子あるいはベンゼンのような有機物につながる分子が宇宙の初期から既にでき始めていたかもしれない、と研究チームは言っている。