海岸は魅力的な場所だ。魚が取れるし、景色もいい。新たなエネルギーとなる洋上風力発電の可能性も秘めている。だが、海岸線は無限にあるわけではない。海という限られた空間を、将来にわたって、誰がどう使っていくのか。そうした計画を作る際の標準的な道筋を示す「海洋空間計画」の国内向けガイドラインを、東京大学海洋アライアンスのプロジェクトチームがこのほどまとめ、公表した。東京大学で2月16日に開かれたワークショップでは、実際に地元で関係者の利害調整を進めている自治体担当者などから、科学的なデータや信頼関係の大切さを指摘する声が聞かれた。

世界に広まる海洋空間計画

「海洋空間計画」とは、将来にわたる海の利用の仕方について、その地域に関係するさまざまな人たちが話し合い、利害を乗り越えて一致点を見つけ合意していく道筋のことだ。国際連合の政府間海洋学委員会(IOC)が手引書を公表しており、この考え方を海の利用計画に取り入れている国は、すでに世界で60か国を超えている。日本でも、今春の閣議決定を目指す次期海洋基本計画を見据え、内閣府で検討が進められているが、いまのところ、その具体化に向けた動きはないという。

日本が世界の流れに乗り遅れているこの現状について、ワークショップの参加者からは「『海洋空間計画』という訳語が悪く、社会の関心を引きにくいのではないか」という指摘があった。「海洋空間計画」という言葉には、大きな道路を作るために住民に立ち退きを求める「都市計画」のような響きがある。昔からその場所に根付いて生活していた人に犠牲を求め、道路ができた段階で計画は使命を終える。そういう「計画」を連想させる「海洋空間計画」は、その意図とずれてしまっているのではないかという指摘だ。

海洋空間計画の目的は「計画」ではない

IOCの手引書には、計画を策定するまでの手順、参加すべき関係者、現状分析の仕方、将来予測、策定した計画の実施と評価などが具体的に示されている。国内向けガイドラインの作成にあたった海洋アライアンスの徳永佳奈恵(とくなが かなえ)特任研究員は、「海洋空間計画は、いちど作って終わりではない。その土地に特有の知恵を大切にしながら計画を作っていく『道筋』こそが、海洋空間計画の趣旨だ」と説明する。

海洋空間計画は、端的にいえば、その地域における海の利用の仕方を将来も考え続けていくための枠組み、話し合い方のことだ。計画そのものを指すのではない。もちろん、たとえば「ここに洋上風力発電の実験施設を作る」という具体的な「計画」も出てくるが、もし社会の状況が変わったり、思ってもみなかったトラブルが生じたりすれば、また話し合って計画を変更すればよい。この地域でみんなが話し合うときの枠組みはすでにできているのだから、変更に向けた話し合いもスムーズに進むはずだ。その枠組みの作り方を示すのが海洋空間計画だ。

中立的な科学が話し合いの土俵をつくる

海洋空間計画は、最新のテクノロジーや経済の流れ、その土地に固有の文化が接するところで生まれるので、世界標準であるIOCの手引書が、そのまま日本でも有効とは限らない。海洋アライアンスが作成したガイドラインは、IOCの手引書を基本に、日本で実行する際にもキーポイントになりそうな点を、独自の研究で肉付けしたものだ。

そのひとつが、話し合いの基本になる情報の中立性だ。徳永さんは、米ロードアイランド州の洋上風力発電について、その計画段階を調査した。この計画を進める際には、利害関係のない地元のロードアイランド大学が環境調査の中心になっていた。中立な立場の大学が提供した科学的なデータが、さまざまな利害関係者が話し合う際の共通の土俵となった。

科学的なデータの重要性については、ワークショップに参加した環境省自然環境計画課の蔵本洋介(くらもと ようすけ)国際連携係長も指摘した。蔵本さんがかつて自然保護官として勤めた北海道のえりも地域では、沿岸に増えたゼニガタアザラシがサケの定置網に侵入し、漁に大きな被害を与えていた。希少鳥獣であるゼニガタアザラシの保護とサケ漁の両立を図る管理計画を立てるとき、感情的な利害の対立を避ける役割を果たしたのが、科学的なデータだった。状況を科学的に調査、把握し、得られた結果をつねに漁民に示すことで、そのデータをもとに最適と判断される計画に同意する雰囲気が作られたという。科学が社会の合意形成に果たすべき役割のひとつが、ここにある。

将来計画には夢も必要

漁業への悪影響を抑えた洋上風力発電の計画を進めている岩手県の松本哲(まつもと さとる)科学技術担当課長は、さまざまな関係者が集まって総合的な計画を立てることの重要性を強調した。有力な漁業関係者を個別に説得して回るような方法だと、かりにその場で合意が得られたとしても、将来計画の話につながらない。漁業では高齢化が進み、「10年後のこの地域をどうするか」について話し合うには、若者や大学関係者などと夢を語ることも必要だという。

問題は、その話し合い方だ。これまでの日本では、タテマエの抽象論より、一緒に酒を飲んで仲良くなる「信頼関係」がなにより大切なのだとされがちだった。ガイドライン作成のプロジェクトをまとめた東京大学大気海洋研究所の道田豊(みちだ ゆたか)教授は、「海洋空間計画の話をしても、『理屈は分かるが、それで社会の合意ができるわけではない』という反応にしばしば出合う」という。

海洋空間計画は、もちろん、関係者が酒を飲んで信頼関係を築くことを否定していない。それを、将来にわたる地域のプランニングの一部として客観的に位置づけていくことに、海洋空間計画の意義がある。松本さんも、海洋空間計画を意識して洋上発電を考えてきたわけではないが、試行錯誤の過程は、それにかなり合致しているという。海洋空間計画は、これまでのやり方と相いれない新奇な考え方ではない。

科学と社会の接点としての海洋空間計画

海洋空間計画にも課題がある。徳永さんによると、そのひとつは、漁業との関係だという。海岸で新たな事業を起こそうとすると、そこには、古くから海を生活の場にしてきた漁民がいる。漁業との利害をどう調整し、合意にこぎつけるかという問題だ。海洋空間計画は、すべての関係者の参加を前提にしているが、オーストラリアでは、沿岸漁業との利害調整を避け、沖合の海域だけを対象とした環境保護の視点からの計画作成にとどまっている例もあるという。

それに、恩恵を受けるのは誰かという問題。ある人が利益を得るために別の人が一方的に不利益を被るだけでは、合意に達することはできない。個人の利害、この計画に参加することで社会に貢献しているという意識など、背景となるさまざまな事柄のバランスをどう最適化するかという問題だ。

2030年には、世界の排他的経済水域の3分の1で海洋空間計画の考え方が適用されるという予測もある。沿岸海域の新しい利用には、風力や波力による発電、海底資源の探査など、新しいテクノロジーが関係するものも多い。科学や技術が社会と折り合いをつけていく過程としても、この海洋空間計画に注目したい。

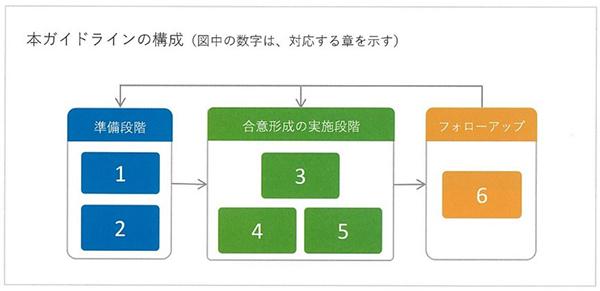

※東京大学海洋アライアンスが作成した「海洋利用に関する合意形成プロセスに係るガイドライン」の構成は次のとおり。IOCの手引書も邦訳、要約して掲載している。

- 利害調整の対象となる利害、価値の把握

- 利害調整の対象となる関係者の範囲の設定

- 関係者間における当該海域に関する情報の共有

- 関係者間におけるコミュニケーションの手法

- 合意形成に当たっての視点

- 合意形成後のフォローアップ