「探訪 メガサイエンス」の第3回では、兵庫県三木市にある防災科学技術研究所の実大三次元震動破壊実験施設「E-ディフェンス」を紹介する。1995年の阪神・淡路大震災を契機に建設され、2005年に巨大震動台の稼働を開始。20年近くにわたって日本の耐震技術に磨きをかけてきた。

壊れない建物をつくるために建物を壊す

神戸の繁華街にある新開地から電車で40分。緑が丘という駅で下車し、さらに車で10分ほど。緑豊かな郊外に広がる三木総合防災公園の一角に、白亜の巨大な建物が見えてくる。これが、防災科研が擁するE-ディフェンスだ。

屋外には下部の構造が露出した建物が並んでいる。中はほぼ空っぽで、部分によっては窓ガラスすらなく、一見しただけでは何のために建てられたのかわからない。実はこれらの建物は、巨大地震と同等の震動を与える加震実験により確認するために建造された試験体(モデル)なのだ。

東京大学生産技術研究所教授で兵庫耐震工学研究センターのセンター長を務める中埜良昭さんはこう説明する。「壊れない建物をつくるためには実物大のモデルを作って壊せる実験施設が必要だということで、建設されたのがE-ディフェンスです」

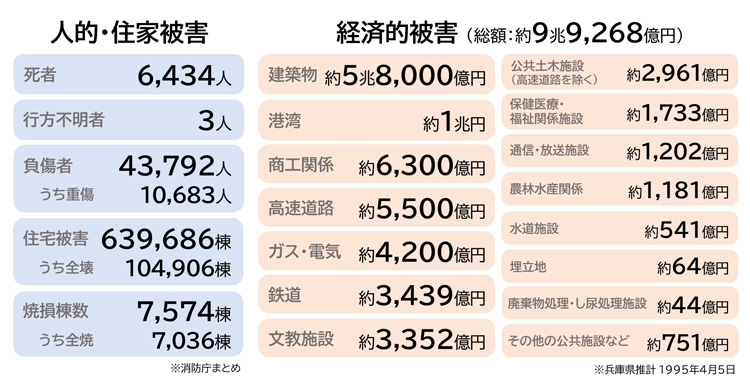

阪神・淡路大震災の再来に備える

1995年1月17日午前5時46分、淡路島北部を震源とする大地震(兵庫県南部地震)が発生した。それによって多数の家屋が倒壊し、6400人を超える死者・行方不明者が出るなど甚大な被害が発生した。いわゆる阪神・淡路大震災である。最大震度は6と発表されたが、その後の調査によって、神戸市街や淡路島北部で震度7を記録していたことが明らかになった。

「震災の前から、建物の構造物の性能を評価したり耐震診断や耐震補強をテーマにした研究をしたりしていました。それで、エンジニアリングとして何かできないかと思って、被災した家屋を訪問して安全かどうか調べるとか、いろいろとお手伝いをしました」と中埜さんは振り返る。

これほどの規模の地震が再度発生したときに建物が壊れないようにするためには、いったいどう備えれば良いのだろう。対策を立てる前段階として、この地震で何が起きたのかを検証する必要があった。そのために必要なのは、建物が地震によって壊れるプロセスを再現することだった。

「大学でも実験はやっていましたが、規模の問題があって縮小モデルで行うしかありませんでした。しかし、それだと実際の大きさだとどうなるかはわかりません」と中埜さん。こうして新たな耐震工学の実験施設が建設されることになり、場所は神戸の北西に隣接した三木市が選ばれた。中埜さんは2022年8月からセンター長を務めている。

2005年のE-ディフェンスが完成以降、現在までの18年間に120を超える実験を重ねている。例えば、2006年には大手ハウスメーカーが大規模な加震実験を実施。同社が開発したさまざまな技術を詰め込んだ戸建て住宅を設置し、震度6強~7の非常に強い地震18回を含む計85回の加震実験を行った。

その結果、建物には大きな損傷は見られず、研究開発の成果が誰の目にも明らかな形で証明された。これらの技術はオリジナルの地震対策システムとしてブランド化され、各地の住宅に組み込まれて人々の安全を守っている。

水平方向、最大秒速2メートルの揺れを作り出す

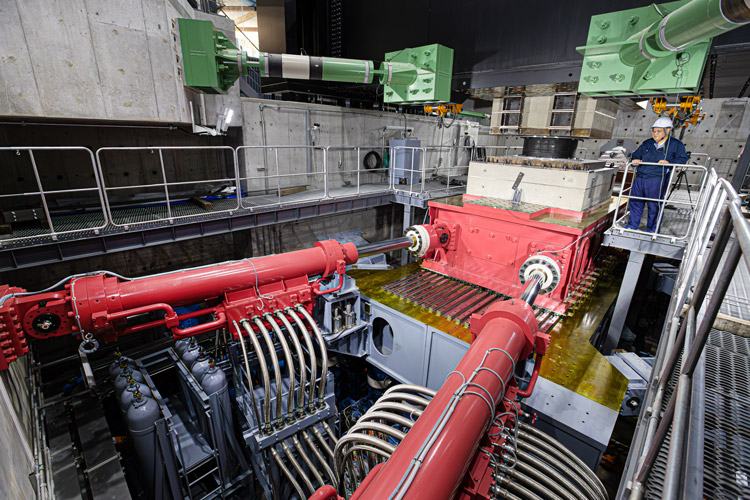

では、E-ディフェンスの構造を見ていこう。案内してくれたのは、地震減災実験研究部門の佐藤栄児さんと福井弘久さんだ。

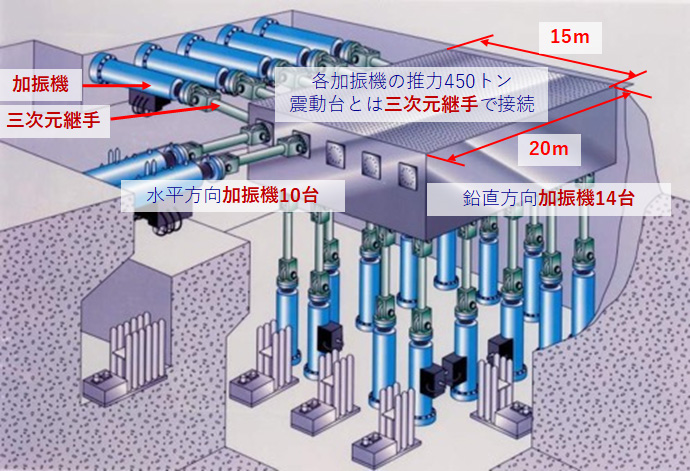

実験棟の中央にある三次元震動台の広さは15メートル×20メートルで、震動台としては世界一の広さを誇る。これについて佐藤さんは「コンパクトな住宅ならば2棟並べて置くことができるので、古い建物と耐震補強を施した建物とか、免震構造の建物とそうでない建物とか、実際に揺らして比較できるのです」と説明する。

また、高さは約43メートルで、2015年の実験のような10階建ての構造物にも対応できる。ただし、出入り口の高さは20メートルしかないので、それ以上の高さがある場合は試験体を2つに分けて建造し、運び込んでから結合する。そのため、実験棟には400トンまで持ち上げられる高性能クレーンを2台設置している。

震動台を動かすために、水平方向の加振機が縦横それぞれ5台ずつ、鉛直方向の加振機が14台設けられている。それらと震動台の間を継ぎ手が結んでおり、水平方向は最大秒速2メートル、鉛直方向は最大秒速70センチメートルで動かす。

この大掛かりな装置を動かすのは油圧だ。建設当時の最新技術を駆使し、圧力を蓄えておくタンクである「アキュムレーター」の容量を上げることで、多種多様な揺れを実現した。

都市全体のレジリエンスも考え、続く進化

E-ディフェンスが完成した6年後、2011年3月11日に発生した東日本大震災では、阪神・淡路大震災のときとは全く異なる長時間の震動が発生した。「このような周期の長い地震動は、それまでのE-ディフェンスでは再現できませんでした。そこで、より長い時間にわたって揺らせるように、震動台をアップグレードしました」と中埜さん。

また、E-ディフェンスに求められているのは、壊れない建物をつくるための実験を行うことだけではない。「阪神・淡路大震災では、構造としては壊れていなくても建物としては使えないという事例も多くありました。ですから、壊れない建物をつくるのが第一なのはもちろんですが、建物の機能を守ることも大切だという考え方が出てきました」と中埜さんは説明する。そのため、機能を維持するために付与すべき性能についての研究を進め、多くの実験を重ねている。

加えて、都市全体のレジリエンスについての研究も進めている。2007~2009、2018年には道路橋の耐震補強の有無による被害の違いを調べる実証実験を行った。これまでの巨大地震では橋梁(きょうりょう)が使用不能になることが多く、負傷者の救出や救援物資の輸送に支障が生じる事態も起きた。この実験で耐震補強工法の効果を明らかにしたことは、地震に強いまちづくりに大きく貢献するだろう。

「これまでは個々の建物についての実験を続けてきましたが、街区や都市という単位で考えて、被害を少なくするためにはどうすれば良いのかを考えていく必要があるでしょう。そのほか、何度も地震が続いたときにどうするかとか、豪雨の時に地震が起きたらどうするかとか、そういった想定に基づく研究もしていきたいですね」と中埜さんは語る。

このように、社会のニーズに合わせて、E-ディフェンスはずっと進化を続けている。

免震部材も実物大で実験、ゼネコンが参画

一方、阪神・淡路大震災の後、建物の機能を守る手段として免震構造の優秀性が広く知られるようになった。免震構造とは、建物の下に免震部材(デバイス)を設置することによって、地震のエネルギーが上部の構造物に伝わらないようにする仕組みだ。

従来デバイスの開発は、ミニチュアモデルを作成して行っていたが、やはり実物大のサイズで動的に実験する必要があった。それで免震研究推進機構が今年4月、E-ディフェンスのすぐ隣に日本初の実大免震試験施設「E-Isolation」を建設した。積層ゴムやダンパーなどさまざまなデバイスを試験体としている。

開所したばかりのE-Isolationにはまだ目立つ実績がないものの、運営には多くのゼネコンや大学が参画しており、期待を集めている。同機構事務局長の宮原貴昭さんは「免震構造を支える部材をしっかり検証することで、世界の耐震研究に貢献できればと考えています」と語る。

世界の人々を地震の被害から守るために

地震減災実験研究部門の福井さんは今年2月の地震で甚大な被害を受けたトルコに派遣され、被災地を調査してきた。「皆さん明るく接してくださったんですけど、心中は察するに余りあるという感じでした。今後もエンジニアとしてできることを、現地の方々と一緒にやっていきたいと考えています」と抱負を述べる。

そのほか海外の研究機関からE-ディフェンスを使用したいという要請が来ることもあり、台湾、イタリア、米国などさまざまな国や地域と連携しているという。「地震国に共通する課題は多くあります。グローバルにチームを組んでテーマを出して、海外でのシミュレーションとここで行う実物大の実験を組み合わせるなどして研究を進め、成果を展開していきたいと考えています」と、センター長の中埜さんは未来を見据えている。

歴史の中で何度も巨大地震に見舞われてきた地震大国・日本だけに、地震に関する知見は豊富で、対策においても世界の最先端を走っている。世界の人々を地震の被害から守るために、E-ディフェンスとE-Isolationの果たすべき役割は非常に大きい。