新しい年が明けた。関東の年末年始の天気のように今年一年の平穏を祈念したい。年頭に当たり熊本地震などで多くの被害を出した昨年を振り返り地震防災について所感をまとめてみた。

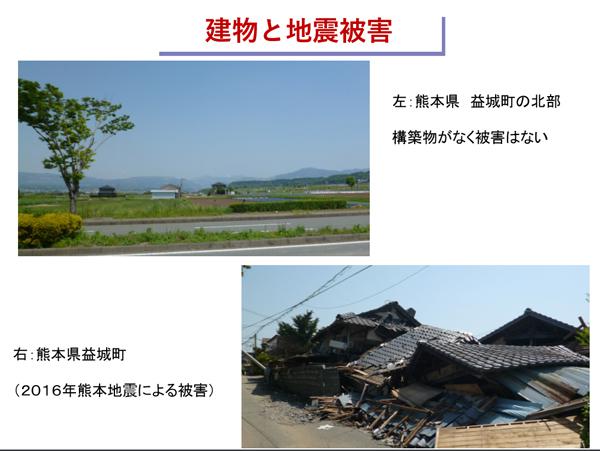

「2016年熊本地震」発生後の昨年4月末、大きな被害を受けた熊本を訪れた。熊本県・益城町では特に県道28号の南側の一帯は悲惨な状況だった。そこは震源の近くで、軟弱に見える地盤の影響も大きいとみられ、耐震性が十分でないと思われる古い木造建物が多く倒壊していた。人々は自分たちの生活を豊かなものにするために建物や多くの人工物をつくっている。それが自然の力である地震によって壊されて被害が出る。

大地震が起きると、津波のほか、大規模な斜面地・軟弱地盤地域の地盤崩壊など、構造物側では対応不可能な被害も生じる。これらは地震の揺れによる構造物被害とは異なり、人々が生活する「場」の問題である。災害対策を考える時、地震の揺れによる被害と、津波や地盤災害のように地域の自然環境に起因する被害とは分けて扱うべきであろう。地震の揺れによる構造物被害とそれに起因する人的被害は、津波や地盤災害が起きない場所を建造の「場」に選んでもなお生じる。これらの被害にいかに対応するか−。今私たちに問われている重要な課題だ。

構造物と地震被害

明治時代以降、耐火性に優れた「組積造(そせきぞう)」が我が国に導入され、1900年前後には強度に優れた「鉄骨造(ぞう)」や「鉄筋コンクリート造(ぞう)」などの建物が建設されるようになった。震災を経験しながら次第に強度に優れた大規模な建築物を構築できるようになってきた。しかし、このような構造技術はせいぜい100年の間に発展してきた技術であり、数百年や数千年ごとに発生する地震を経験してきたものではない。大きな地震が起きるたびに構造物に大小の被害をもたらしながら、現在も技術発展を続けているのが実情だ。これまで耐震に関するさまざまな知見が蓄積されてきたが、同時にまだ分かっていないことも多い。今後はこのような状況をよく理解した上で構造物の設計を進めていく必要がある。

現在、南海トラフを震源とする巨大地震や首都を中心とした直下型の大地震による甚大な被害発生が危惧されている。大地震による被害発生のメカニズムがある程度分かってきている現在、これまでの被災経験を生かして事前によりよい対応を提言することは、技術者の責務である。ただし、構造物も社会も常に変化しているため、大地震時には新しい被害が起こり得る。経験に基づく偏見にとらわれず、起こり得る災害を十分な洞察力を持って見通し、備えるべきだろう。

地震防災のための建物高耐震化

地震災害に関する防災・減災対策にはさまざまなものがある。施設の強度に対する過度の依存や過信は禁物で、人的被害を減らすためにまずやるべきことは建物の高耐震化であろう。多くの人々は寝ている時間は自宅にいる。仕事も建物の室内で行う場合が多い。人々が建物内にいる確率は高いのである。地表で起きる大規模な亀裂の上や、構造物や地盤が崩れてくる場所にいない限り、地上にいて命を失うことはまれだ。

私たちの行動は直近の災害経験に強く影響されがちである。東日本大震災では、津波に対する構造物のもろさを思い知らされた。このため現在は、構造物の抵抗力に依存するのではなく、いかに避難するかといった「ソフト的対策」に比重が移っているように思う。地震災害発生後の人々の生活や心を支えるケアは重要である。その一方で、災害を小さくするための「ハード的対策」にもより力を注ぐべきではないだろうか。

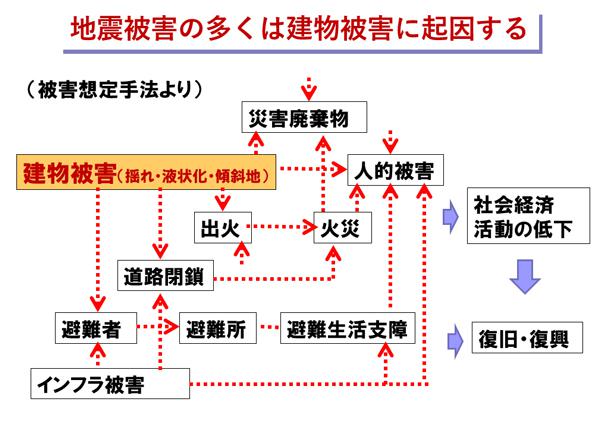

大地震で建物が倒壊すると、人的被害を含む直接的な被害が生じる。火災が発生する可能性も高くなるし、倒壊物が道路をふさぐため、避難だけでなく消防活動の支障にもなる。逆に、住宅が壊れなければ多くの仮設住宅も不要になるし、長期間の避難所生活もなくせるだろう。

建物やインフラ施設の耐震性を高め、建物を災害リスクの高い場所に建てないようにする対策や、津波や火災に備えて避難の仕組みを整える対策はすべて重要だ。しかし、まず力を入れるべきは「建物を丈夫に」である。

「耐震化」の誤解

最近建物の「耐震化率」という用語がよく使われる。これは現行の耐震基準に適合している建物の割合を意味している。一般市民が現行耐震基準レベルを十分理解していない現状の中でこの用語が使われているように思われる。現在の建築基準法で想定されている耐震性は、「大地震で倒壊させない」というレベルだ。つまり大地震では建物の構造体は部分的に壊れることを許容している。さらに発生する地震動のレベルが建物の耐震性を上回ると、いくら建築基準法の耐震レベルを満たしていても倒壊してしまうのである。地震に抵抗するようにつくられていない壁や天井などは、それほど大きくない揺れでも壊れてしまうかもしれない。「耐震化」という用語は誤解されやすい。「耐震化」されても建物は壊れることがあるということを、きちんと伝えていく必要がある。

建築基準法で考えられている「極めてまれに発生する大地震動」のレベルを超える地震動は、最近頻繁に観測されている。2011年の東北地方太平洋沖地震や2016年の熊本地震だけでなく、多くの地震で大きな地震動が観測されている。また近い将来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震や大都市直下地震でも建築基準法で想定されているレベルを超える大地震動が予測されている。「耐震化」されていれば建物は壊れないというのは間違いであることが分かる。

ではどの程度の耐震性にすればよいのだろうか。地震の揺れで絶対壊れない建物の耐震性というものは理論上ない。しかし、現在までの地震学、地震工学の知見をベースに考えると、現行の建築基準法における耐震レベルの1.5倍から2倍くらいの強度にした上できちんとした設計・施工をすれば、ほとんどの地震動に対して倒壊による大被害は防げると思われる。

現実には、建物の建設コストがかかるので、耐震性を高めることをためらうことも多いだろう。しかし、新築建物の高耐震化にかかる費用はそれほど大きなものではない。特に低層の木造建物は、筋かいを多く入れてきちんとした金物で補強することにより、大きなコストをかけずに耐震性を高めることができる。確かに鉄筋コンクリート造や鉄骨造など非木造の高層建物は、それなりに高耐震化のためのコストはかかる。しかし耐震性を1.5倍高める建設コスト上昇は5%程度で済むとの試算もある。5%のコスト増で地震時の安全性を確保することを高いと考えるかどうかは個々の判断だが、建設コストを変えないならば建物を5%程度小さくするという考え方もある。

大都市における地震災害の課題と建物の耐震性

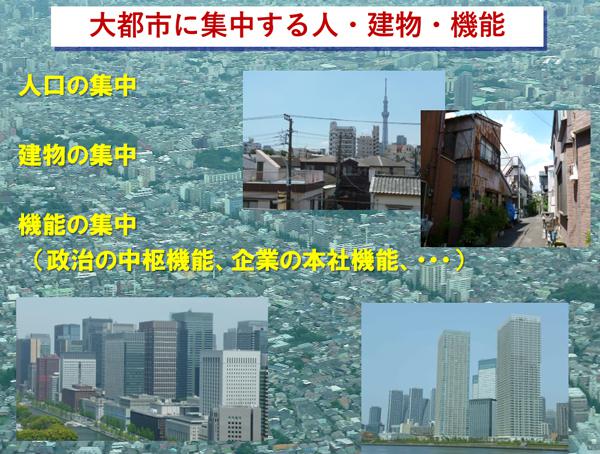

現在は、東京だけでなく大阪、名古屋などの大都市に多くの建物や機能が集中している。このような大都市は、いずれも軟弱な沖積平野に位置しており、河川や海に囲まれて水害などのリスクも高い上、地震時には大きく揺れやすい。強烈な地震動に見舞われると、被害量も膨大で周辺地域や全国にさまざまな形で与える影響も大きい。直接的な人的被害や建物被害だけでなく、廃棄物発生による膨大な焼却量や埋立処分量、数十万人分規模の避難所不足、応急仮設住宅やトイレ不足といった深刻な問題を抱えることになるる。比較的小さい町が地震被害を受けるケースでは周辺地域から救援の手が差し伸べられる。しかし、東京のような巨大な都市域が大被害を受けると周囲からの救援能力が追い付かなくなる。国家予算規模を超える被害額が見込まれ、処理費用も含めると国としての機能に大きな影響が出るような被害も予想されている。国の対応能力を超える被害にならないように、私たちは個々の建物・施設の耐震性を高めておかなければならない。

わが国の「地震環境」を考えると、建築基準法の耐震規定は十分に高い耐震性とは決して言えないレベルである。にもかかわらず、多くの建物はこの基準ぎりぎりの耐震性でつくられている。特に大都市における震災の影響度の大きさを考えると、せめて大都市域の建物だけでも耐震性を通常の1.5倍程度には高めておきたい。「大都市係数」のような耐震性を高めるための係数を導入すべきではないだろうか。これにより、大都市に建物が極度に集中することを抑制する効果もあるかもしれない。

建物の耐震性を高めておくことは、震災時の被害総量を対応可能な範囲に収めるために国としても地域としても重要である。同時に、各個人にとっても生活を破綻させないために必要な対応である。

現代社会は都市内の多様な施設や機能が極めて複雑に関係し合うネットワークを構成している。このため、事前には予測し難い災害の連鎖が発生する可能性もある。私たちは想像力を高めてこのような巨大災害を予測し、これに備える対策を施す必要がある。

地震災害と他の気象災害との複合化リスク

数万年〜数十万年といった期間をとれば、地震は定常的に発生しており、発生頻度は大きく変わっていない。大地震は、特定の地震断層をとっても数百年から数千年に一度の間隔で必ず発生するのだ。南海トラフの巨大地震や、3つのプレートが重なり合う東京周辺での大地震は、数百年間隔で発生しており、将来必ず発生すると恐れられている地震である。

一方、最近は地球温暖化に伴い、気象現象が変化し、強風や豪雨の発生頻度が高くなっている。このように従来の地震発生環境に加え、台風や高潮などに伴う風雨災害の発生頻度が高まってくると、大地震と大型台風、高潮などが複合する自然災害が発生するリスクがますます高まってくる。災害の内容やシナリオも、時系列でどのようなことが起きるかを考えると、実に多様な可能性があるのである。

三大都市の東京、大阪、名古屋の周辺には、いずれも海水面より地面の方が低いいわゆる「海抜ゼロメートル地帯」がある。これらは、海岸堤防や河川堤防に囲まれて存在しており、全国で400万人がこの海抜ゼロメートル地帯に居住していると言われている。もしこの地帯が堤防高さを超える水位となったら、その被害は甚大になるだろう。地下街や地下鉄も膨大な水路網と化する可能性も否定できない。かなり強固な堤防でも、地震による揺れと水害が複合した影響で破堤する場所もないとは言えない。一部地域で「スーパー堤防」の構築が進められているが、すべてのエリアをこれで覆うことは不可能である。大都市を大災害から守るために、複合的災害の多様なシナリオも想定し、それに備えることが重要である。

建築構造物は今何をめざすべきか

私たちの生活や社会を地震から守るために、建物の高耐震化を一層進める重要性を述べてきた。建物は人々の生活を豊かで安全にするために欠かせない。建物は所有者のためだけにあるのではなく、社会全体の財産でもある。経済学者の故宇沢弘文氏が唱えた「社会的共通資本」の一部として考えられる公共的な性格も有している。建物を、地球環境面や地域計画・都市配置、さらには社会システムといった広い視野で位置付け、今後の在るべき姿を求めていくべきであろう。

耐震性に優れた安全な社会をつくるためには、人々が現状をよく理解して、さまざまな方策について人々が合意できることがまず必要であり、専門家はそのために努力しなければならない。社会を動かすためには、建築・土木関係の諸分野はもちろん、種々の工学分野、都市計画分野、地震学など多様な自然科学分野などに加え、人文・社会学の分野も含む異分野の専門家が連携して活動していくことが重要になる。昨年1月に、日本学術会議との連携のもとで、47学会が集まり設立された「防災学術連携体」などを核として、新たな防災・減災の仕組みがつくられていくことを期待している。

田村和夫(たむら かずお)氏プロフィール

1952年生まれ。1975年 東京工業大学工学部建築学科卒業。同年清水建設入社、90年同社大崎研究室主任研究員、2006年同社技術研究所副所長、11年千葉工業大学工学部建築都市環境学科教授、日本学術会議連携会員、博士(工学)。専門分野:建築構造工学、耐震工学