空を見上げれば、そこにある雲。雲は、私たちにとって身近な存在だ。しかし、その雲がもたらす豪雨や台風により、日本各地で毎年、深刻な災害もおきている。また、「with/post コロナ社会」に生きる私たちは、感染症と気象災害の両面から防災について考えていく必要がある。昨年、大ヒットした映画『天気の子』の気象監修を行い、また、市民への情報発信にも力を注いでいる雲研究者・気象学者の荒木健太郎さんは、「雲のことを知り、雲の『心』を読み解くこと」が、気象災害に備えるうえで重要だと語る。

“積乱雲の一生”からわかる、気象のしくみ

積乱雲の一生は、水蒸気を含んだ空気が上昇していくことから始まる。空気は上昇すると周囲の気圧が下がることで断熱膨張して温度が下がるため、空気中に含むことのできる水蒸気の量は減っていく。そこからはみだした水蒸気が、空気中を浮遊する微粒子(エアロゾル)の表面に集まることで「雲粒」(くもつぶ)とよばれる小さな水滴となり、雲ができる。

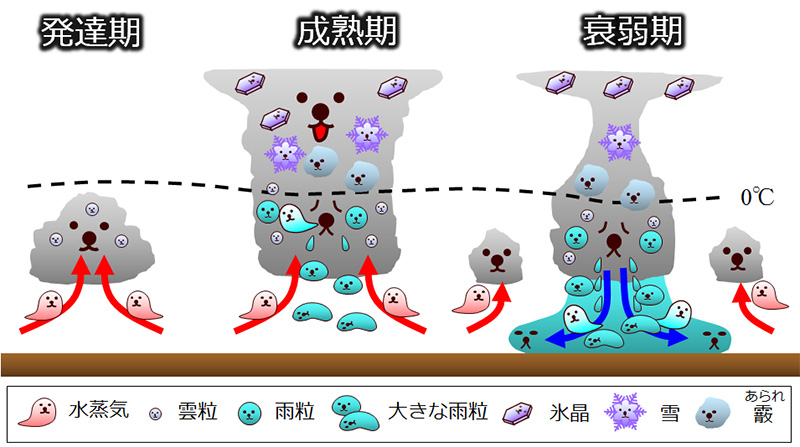

荒木さんは、雲から雨が降るしくみについて、積乱雲の一生を自ら描いたかわいいイラストを用いて説明してくれた。雲をつくる雲粒はとても小さいため、大気中に存在するわずかな上昇気流にもちあげられて、なかなか落ちてこない。しかし、積乱雲(冒頭の写真)のような大きな雲の中では、雲粒は低温な上空で氷の結晶になり、周囲の水蒸気をとりこんだり、雲粒とぶつかったりして、雪や霰(あられ)になる。これらが0度よりも温かい空まで落下すると融解して雨粒となり、雨粒同士がぶつかるなどして大きな雨粒(直径1~2 ミリ)に成長する。こうして、雨として地上に降ってくるのだ。

天気予報などで、「大気の状態が不安定」という言葉を耳にしたことがないだろうか。これは、地表には暖かく湿った空気が、上空には冷たい寒気があるというように、地表と上空の間に大きな気温差がある場合のことをいう。「地表と上空で大きな気温差があると、何かのきっかけで持ち上げられた地表面近くの空気が自発的に上空へと昇りやすくなり、積乱雲が発達しやすくなります」と荒木さんは説明する。

積乱雲は、豪雨や落雷、突風などの要因となる雲だ。発達期はほとんどが雲粒だが、空気がさらに上昇して成熟期になると、小さな氷の粒(氷晶)もできる。衰弱期には雨を降らせることで、下降気流を生む。こうして、下降気流は自らをつくりだした上昇気流をうち消してしまう。荒木さんは、そんな積乱雲を「自虐的な雲」と表現する。積乱雲の一生は30分から1時間程度で、実はとても短い。

集中豪雨の原因は積乱雲の連続発生

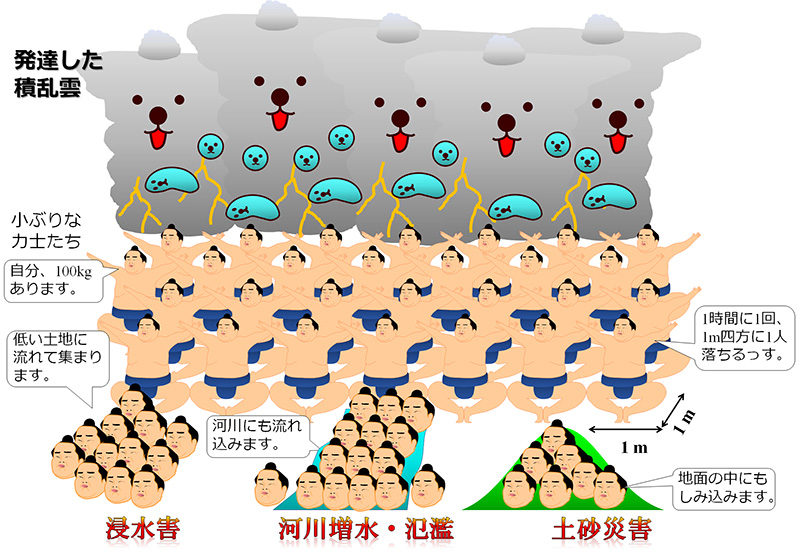

大きな気象災害をもたらす雲はほとんどが積乱雲である。例えば、せまい範囲にわたって100~数百ミリもの大雨が降る「集中豪雨」は、発達した積乱雲によって起こる。

集中豪雨時では「1時間に100ミリの猛烈な雨」が降ることがあるが、数字だけではなかなかイメージされにくい。そこで、水の重さで考えてみることにしよう。1時間に100ミリ(10センチ)の水がたまると、1メートル四方の水の重さは100キログラムになる。つまり、集中豪雨では1メートル四方あたり1時間に一度、体重100キロの小ぶりな力士がひとり落ちてくるのと同じようなものだと荒木さんは説明する。集中豪雨の猛威が想像できる。

また、集中豪雨は「線状降水帯」とよばれる、次々と発生する発達した積乱雲が群れをなし、さらにそれらが連なることで狭い範囲で強い雨が降り続くことによって起こることがある。上空に適度な風の流れがあると、積乱雲が生まれては流されることを繰り返して、線状降水帯が形成されるのだ。その雨域は、長さ50~300キロメートル、幅20~50キロメートルに渡る。2020年の7月上旬に、九州地方で顕著な大雨となった「令和2年7月豪雨」(7月1日~31日)も、線状降水帯が九州に集中して発生したことで、熊本県・鹿児島県や九州北部で記録的な大雨となった。

ゲリラ豪雨は予測が難しい

雲の「心」を読み解き、気象を予測するには、コンピューターを使ったシミュレーションが欠かせない。荒木さんは、コンピューター・シミュレーションの技術を駆使して、大雨や大雪、台風などを予測するためのさまざまな研究を進めている。

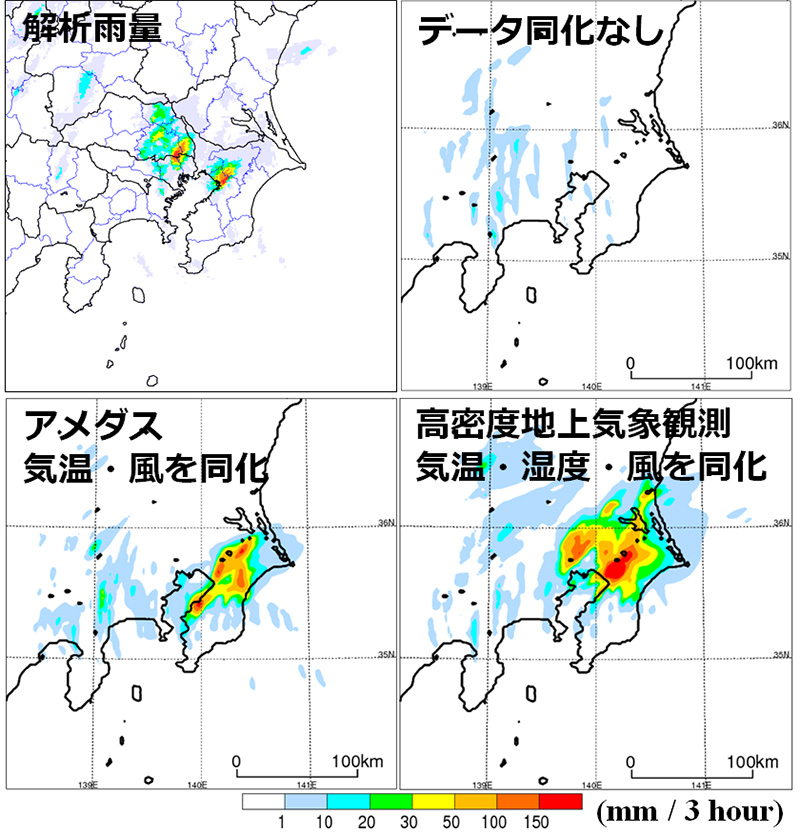

その一つが、「局地的大雨」のシミュレーションだ。局地的大雨とは、「急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十ミリ程度の雨量をもたらす雨」(気象庁)のことをいう。予測が難しく局地的に突然発生することから、「ゲリラ豪雨」とも呼ばれることがある。短時間で大量の雨が降るため、都市の地下に雨水が流れこんだり、河川の水位が急増したりといった水害の原因となる。

「局地的大雨」を予測するには、積乱雲がいつどこで発生するかを突き止めなければならない。しかし、気温や湿度、風などのさまざまな要素が合わさり、突如生まれることがある積乱雲を追跡することは一筋縄ではいかない。

だが、手がかりは得られてきている。例えば、2009年8月9日に、3時間の積算降水量が150ミリを超える局地的大雨が千葉市で発生した。荒木さんは、従来の観測データに加えて、「そらまめ君」という環境省の大気汚染物質広域監視システムから得られる気温や湿度、風などの非常に細かいデータを用いることで、当時の豪雨の雨量や位置をコンピューターで正確に再現することに成功した。

コンピューターで台風による大雨を再現し、要因を探る

荒木さんは、台風がもたらす大雨の研究にも取り組んでいる。台風は、赤道付近の熱帯で生まれた積乱雲が“群れ”となってやってくるものだ。「日本列島に向かう台風の進路は、太平洋高気圧から吹き出る風と、日本列島の西側から吹いてくる偏西風の影響などをうけます。また、台風がもたらす大雨の量を予測するには、積乱雲がぶつかる地形の影響まで考慮しなければなりません」と荒木さんは語る。

2019年10月に発生した「令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)」。この台風は、関東地方や東北地方などで記録的な豪雨となり、甚大な被害をもたらした。荒木さんはこの大雨を日本列島の詳細な地形を表現できる解像度の高いシミュレーションで再現した。すると、日本の地形が当時の大雨に大きな影響を与えていたことが判明したのだ。「例えば、神奈川県の箱根町や埼玉県の秩父市など、特に雨量の多かった地域では、降水量の約60~80%が地形の影響によるものだということがわかりました」(荒木さん)

新型コロナの感染を考慮した気象災害対策

今回紹介したようなシミュレーション研究の成果は、天気予報や注意報・警報などの防災情報に反映される。私たちが利用可能な防災情報は豊富にあり、雨雲の位置や雨量がリアルタイムにわかる気象庁のサービス、「高解像度降水ナウキャスト」などが良い例だろう。防災のために私たちがすべきことは、そうした気象庁が提供している情報をしっかり確認することだ。

そして、いざというときには、避難が必要だ。ただし、避難所でのコロナ感染リスクも考慮しなければならない。荒木さんは、コロナ対策も考慮した気象災害の避難におけるポイントを、図解を用いてわかりやすく説明してくれた。

“雲や天気を楽しむ”ことが、防災につながる

荒木さんは、防災に役立つ情報を集めるために、「#関東雪結晶プロジェクト」(詳細は下のコラム参照)のような、研究者と市民が協力して研究を進めていく「シチズンサイエンス」にも注力している。また、市民の防災への関心を高めるため、SNSを使って美しい雲の写真を投稿したり、気象災害のときには昼夜を問わず危険をよびかけたり、積極的に市民とのコミュニケーションを図っている。荒木さんのTwitterのフォロワー数はすでに17万人を超え、現在も増加中だ。

また、荒木さんは市民に防災の大切さをよびかけるため、「感天望気」という造語を自ら考案した。もとになるのは「観天望気」という言葉で、これは雲や空から天気の変化を予測することをいう。それに対して、荒木さんがとなえる「感天望気」という言葉には、まずは雲や天気のことを好きになり、楽しむことが結果として防災につながる、という意味がある。

「防災なのに楽しむというのは少し違和感のある人もいるかもしれません。でも、楽しみながら常に空を見上げていることで、空の異変にも気づけるようにもなると思います。雲や空だけでなく、体感もそうです。例えば、今日はすごく蒸し暑いな、と感じる日がありますよね。そういうときは、大気の状態が不安定になっていることが多いです。肌感覚で今日はいつもと違うな、と思ったら、気象情報を確認するクセをつけておくとよいでしょう。そうしたなにげない体感をもとに、防災の意識をもつことができます。防災ということだけだと、肩に力が入ってしまってなかなか続けられません。能動的かつ日常的に、長く続けられる防災として、感天望気という考え方が重要だと考えています」(荒木さん)

「虹との出会い方」を知ることも、防災につながると荒木さんはいう。

「虹はたまたま見つかるものだと思っている人も多いでしょう。でも、そんなことはありません。実は太陽の反対側の空で雨が降っている場合には、かなり高確率で虹を見ることができます。夏場に夕立や通り雨が降っているとき、レーダーによる雨雲の動き(ナウキャスト)を見つつ、雨雲が自分の真上を通り抜けるタイミングをみはからって、太陽と反対の空を見てみてください。かなり高確率に虹が見えるはずです。こうして、虹を楽しむためにレーダーの情報を見るという習慣をつけておけば、いざというときに大雨にも備えることもできるわけです」(荒木さん)

〈コラム〉市民と一緒に取り組む「#関東雪結晶 プロジェクト」

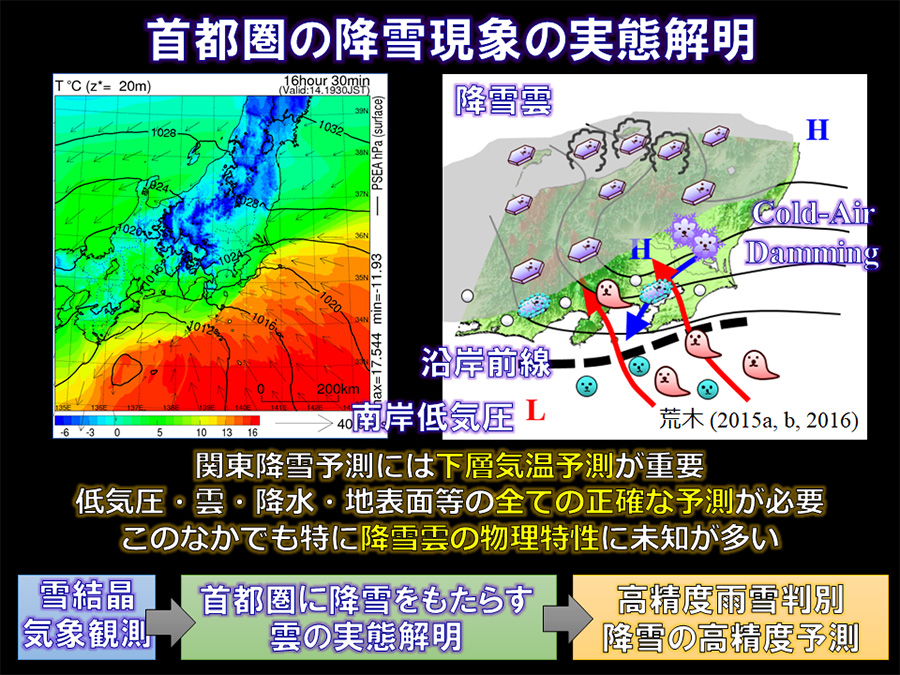

荒木さんが進める「#関東雪結晶 プロジェクト」の概要。

※出典:気象研究所「#関東雪結晶 プロジェクト」のサイトより年に数回しか雪の降らない首都圏では、少しの降雪でも交通等に甚大な影響をおよぼす。実はこの関東に降る雪というのは、予測が非常に難しいという。

雪の結晶の構造は、その大気の気温や水蒸気によって変化することが知られている。つまり、雪を降らせる雲の特徴は、降ってくる雪の結晶を見ればわかるわけだ。

しかし問題は、めったに雪が降らない首都圏では、そもそもどんな雪の結晶が降ってきているのかわからない、ということにあった。そこで荒木さんは、雪の結晶の写真を市民から募集する、「#関東雪結晶 プロジェクト」を2016年にスタートさせた。Twitterでハッシュタグ(#関東雪結晶 プロジェクト)をつけて画像を投稿したり、メールで画像ファイルを気象庁に送ったりすることで、市民からたくさんの雪結晶のデータが集まってくるしくみだ。

現在、10万枚以上の雪結晶の観測データが得られているという。これは、「雪結晶ビッグデータ」ともよべるもので、世界でも初めての試みだ。荒木さんは、「市民のみなさんからいただいた4年分の雪結晶のデータを解析して、発生する低気圧ごとに分類しました。すると、関東に雪を降らせる温帯低気圧による雲では、低温型結晶とよばれる、表層雪崩(ひょうそうなだれ)の要因となりやすい結晶が降ることがわかってきました」と語る。これまでまったくの未知だった、関東に雪を降らせる雲の特徴が、少しずつわかってきている。

荒木さんが撮影した雪や霜の結晶の写真。(左上)-20度~-10度の湿った空気の中で成長する板状の結晶(樹枝六花)。(右上)-5度前後で成長する針状結晶。(左下)塊霰(かたまりあられ)。あられは雪の結晶の周囲に過冷却の雲粒(水滴)がつくことで成長する。(右下)霜結晶。雪結晶の写真をきれいに撮影するのは技術的にけっこう難しい。そこで、いざ雪が降ったときのために、霜結晶を撮影して練習する「#霜活」という取り組みも行われている。 ※写真提供:荒木健太郎

荒木健太郎(あらき・けんたろう)

気象庁気象研究所研究官

1984年、茨城県生まれ。慶應義塾大学経済学部を経て、気象庁気象大学校を卒業。地方気象台で予報・観測業務に従事した後、現職にいたる。専門は雲科学・気象学。防災・減災を目的に、豪雨・豪雪・竜巻などによる気象災害をもたらす雲のしくみや雲の物理学の研究に取り組んでいる。主な著書は『雲を愛する技術』、『世界でいちばん素敵な雲の教室』、『雲の中では何が起こっているのか』、『せきらんうんのいっしょう』、『ろっかのきせつ』。監修には映画『天気の子』(新海誠監督)、『天気と気象の教科書』(Newton別冊)、『気象のきほん』(Newtonライト)などがある。

Twitter:@arakencloud、Facebook:@kentaro.araki.meteor