箱根ジオミュージアム

学校の授業や科学館、地域での科学教育に、サイエンスウィンドウがどのように活用されているのかを紹介します。

家族でリスクコミュニケーション

日本を代表する火山のひとつ、箱根山の大涌谷では、今もいたるところで白い噴気が立ち上る。その場所を見下ろす観光施設の一画に「箱根ジオミュージアム」はある。箱根火山の由来と自然の魅力を伝える博物館だ。この夏、同ミュージアムで学芸員を務める山口珠美さんはリスクコミュニケーションにより親子で火山噴火について考えることを目的とした特別イベント「火山を知ろう!」を企画した。

クイズを解きながら考える噴火への対応

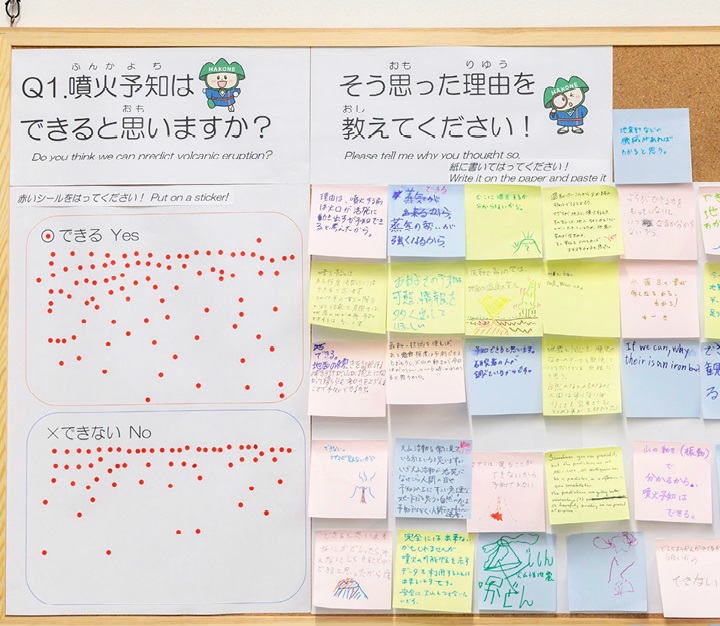

参加者はミュージアム内の多目的室の壁に掲示された次の3つのクイズに挑戦し、シールや自分の考えを書いた付せんを所定のボードに貼っていく。

- Q1. 噴火予知はできると思いますか?

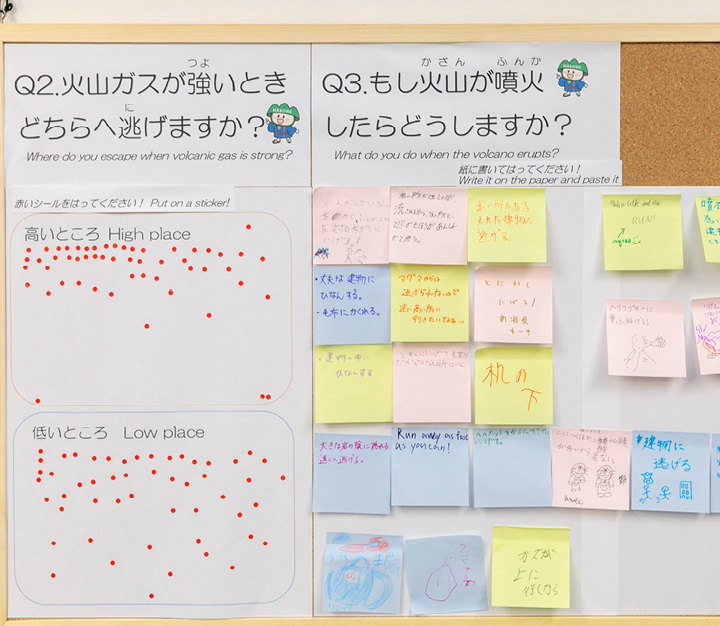

- Q2. 火山ガス濃度が高いとき、どちらへ逃げますか?

- Q3. もし火山が噴火したらどうしますか?

壁には「サイエンスウィンドウ」のバックナンバーの誌面がパネルで掲示されている。火山の成り立ちや噴火が起きたときの対応などを解説している誌面だ。これを読みながらクイズに答えていく。

Q1では、「できる」「できない」をまず家族で話し合って決める。家族は決めた答えの場所にシールを貼るが、意見が分かれた場合は、両方の答えの場所にシールを貼ってもよい。

シールを貼り終えると、なぜそう答えたのか、その理由を付せんに書いていく。大切なのは「サイエンスウィンドウ」の誌面を読み解きながら、火山観測の仕組みを理解し、その知識をもとに家族で話し合うことだ。「地下で起こっている変化を捉えることが予測につながるが、噴火予知は一筋縄ではいきません。イエスであり、ノーであるからこそ、参加者は家族で意見を出し合って考える良い機会になります」と山口さんは説明した。

次のQ2は「高いところ」か「低いところ」かを選ぶ。正解は「高いところ」。「火山ガスは空気より重いので、風がないと地形的に低い場所にたまっていることもあります」と山口さんが解説した。

対話を通じて噴火への備えを深める

最後のQ3の正解は何だろうか? 実際に火山が噴火すると、火山ガスや噴石、溶岩なども発生する。実は正解はひとつとは限らない。さまざまな状況を考えて答えてほしいというのが、クイズを考えた山口さんの狙いだ。

子どもたちからは、「急いで、遠くに逃げる!」「リュックで頭を隠す!」などの意見が出てくる。山口さんは家族に「過去の噴火の映像などを見て何か覚えていることはありますか?」などと問いかける。すると、「御嶽山ではすごい勢いで噴石が降ってきた」「大きな岩の陰に隠れていたなぁ」などと大人からも意見が出てきた。山口さんのサポートがきっかけで親子の対話が進み、避難方法についても自然と理解が深まっていく。

体験の流れ

クイズに挑戦

まず、山口さんが趣旨を説明。「ほとんどの方が観光客。楽しく参加できるよう心がけています」と山口さん。

シールで回答

質問で正しいと思う答えにシールを貼っていく。簡単な作業からスタートするのも気軽に参加できるコツだ。

家族でディスカッション

答えの理由を家族で話し合う。サイエンスウィンドウの誌面を活用しながら、意見を交わす家族が多くいた。

理由を付せんに記入

家族で話し合った答えの理由を付せんに記入する。得た知識を小さな紙面に要約するのも知識の定着に役立つ。

目的を持って誌面を読み解く効果

2018年1月に、草津白根山(群馬、長野県境)が噴火した。その時に、「御嶽山の噴火の映像を思い出してすぐに避難をしました」と、実際に遭遇した人からの話が企画のヒントになったと山口さん。「もしもの時に行動できるイメージトレーニングが大切だと思い、家族で対話をしながら火山に関する知識を深めてもらいたいと考えました」

参加したある家族の母親は「とても良い機会になりました。普段から子どもには科学のことを説明しようと心がけていますが、なかなかうまくいきません。でも専門家の方に教えてもらいながら、こういった体験を通じて親子で一緒に学べると記憶に残りますね」と語っていた。

家族同士で火山噴火を話題にする機会はめったにない。このため、今回の企画に参加した家族は、火山噴火について知識を得られたこと、そしてもしもの時にどうしたらいいかなどを家族で話し合えたことにとても満足したようだった。

ミュージアムでは体験を通じて知識を学ぶ企画を心がけています。サイエンスウィンドウは幅広い科学を網羅しているので役立ちます。

山口珠美(やまぐち・たまみ)

箱根ジオミュージアム学芸員。展示企画や館内説明のほか、箱根町内の小中学校での出張授業なども行う。

「Science Window」2009年夏号(8-9月)

「火山と噴火の仕組み」

「Science Window」2017年秋号(10-12月)

発見!くらしの中の科学「もし火山が噴火したらどうしたらいいの?」

下記URLにて参加者が考えた答えやその理由などを見ることができます。

https://doi.org/10.1241/sciencewindow.20181203

関連リンク

- 「Science Window」2009年夏号(8-9月)「火山と噴火の仕組み」

- 「Science Window」2017年秋号(10-12月)発見!くらしの中の科学「もし火山が噴火したらどうしたらいいの?」